佛弟子文庫

佛弟子文庫

問:《觀經》專明作觀,何謂不勞觀想?

答:此義即出《觀經》,彼經因勝觀非凡夫心力所及,故於第十三別開劣像之觀,而障重者猶不能念彼佛,故於第十六大開稱名之門。今經因末世障重者多,故專主第十六觀。當知人根雖鈍,而丈六八尺之像身、無量壽佛之名字,未嘗不心作心是,故觀劣者不勞勝觀,而稱名者並不勞觀想也。

好,請看這一段。這個前面對正面開示淨業行人執持名號,來建立淨土修行的行門的願文,包括他經文的意思,都作了介紹。那麼下面有十二個問答,就是對這段經文所產生的疑問。這個淨土一法是建立在佛的果覺基礎上的。所以我們凡夫一聽聞,就馬上會產生種種的疑問。歷代的祖師大德就在破除我們的疑惑方面作大量的工作。前面這個蕅益大師特別強調,專主稱名,不需要去觀想,也不需要去參究。那麼這個對通途修法的行人,他就覺得這非常突兀,所以他就由這個判言,建立了種種的疑問。那麼這個第一個破疑呢,就是對不必觀想這個判言的疑問。這個疑問他是用經典來加以建立,這個問得也是非常具有挑戰性。

這個問話的人說:《觀無量壽佛經》他的前十三觀專門是談觀想西方淨土依正莊嚴的,那是佛都說要觀前十三觀,那你為什麼在這裡還說不需要作觀想呢?

好,那麼這個問題提出之後怎麼回答呢?蕅益大師也就是因他的問來巧妙地,而且非常明確地指出,這個不勞觀想的這個判言、這個義理,正是出在《觀無量壽佛經》。在《觀經》裡面,先從日觀、地觀、樹觀、寶閣觀……一直觀,最後再觀阿彌陀佛的這種報身像,第八觀,觀報身像,那報身像是六十萬億恆河沙那由他由旬。那個我們天天唱的那個「白毫宛轉五須彌,紺目澄清四大海」,就是指阿彌陀佛的報身像。那個白毫的長度,都有五座須彌山那樣的長。這個青紺色的眼目,都像四個大海水那麼遼闊。

那麼這個觀想,不是凡夫這種粗糙的狹劣的力量所能觀得成的。所以就在第十三觀,就特別為末法的這種狹劣的凡夫開了劣像之觀,就是佛的劣應身像。所以這個經典當中講,無量壽佛的報身,身量無邊,不是凡夫心力所及。那麼阿彌陀佛還有宿世的慈悲願力,令我們有想佛的人,也能成就觀像念佛。怎麼樣觀呢?就觀阿彌陀佛的丈六八尺身。那如果是觀八尺身,大概跟我們眾生的身量就相差不遠了,那麼這個也都是要真金色,這是開出了一個方便的觀想。那麼這樣的,還是對根機比較利,心性比較穩定的人,才能觀得出丈六八尺。對業障重的人還是觀不出來,那怎麼辦?

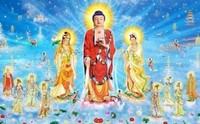

那就是在《觀經》裡面,特別就在第十六觀,第十六觀就是下品下生章了,就開顯稱念彌陀名號這一門。這個下品往生章說,這樣的愚癡的眾生,造惡的眾生,臨命終時地獄相現前,遇到往生善知識開導,勸令他念佛解決地獄之難。所以他就至心稱念,令聲不斷,具足十念,就轉地獄的境界為淨土的境界,帶業往生。

好,那麼這樣的一個經文,正是契合我們這個時代的特點。這部《阿彌陀經》也就是由於末法眾生業障深重故,這樣的眾生多,根機利業障輕的少,所以特別專門這個拈出第十六觀稱名往生一行。那為什麼專主第十六觀稱名之行呢?這裡面無論是觀佛的這個報身,還是觀劣應身,還是念彌陀名號,他有一個基本的原理,都是一樣的。什麼原理呢?就是「是心作佛,是心是佛」。無論你觀佛的形象,還是念佛的名號,都是在作佛。心作心是。

那既然這樣,雖然我們修行人的根機有利鈍,但是我們業障重的人,觀阿彌陀佛的丈六八尺的劣應身,念阿彌陀佛的名號,也跟能觀殊勝的報身那樣的心態,那種原理都是一樣的,也是心作心是。因為阿彌陀佛他神通無異,他有宿世的願力,最終都要通過他的名號,他的身相光明,引發我們的自心的性德的。所以既然我觀劣應身是心作心是,那麼就可以放下前面談的第八觀的報身觀,就不勞觀勝應身。

既然稱這個名號也是心作心是,也能最大限度地開發我們的性德,而且下手最易,也就不需要去觀想劣應身。所以應末法眾生的根機故,《阿彌陀經》就是專門開顯出不勞觀想,單持名號,這麼一個方便之門。這是第一個疑問。