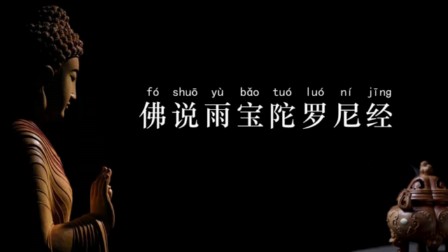

佛弟子文庫

佛弟子文庫瑜伽師地論卷第六十三

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉 詔譯

攝抉擇分中三摩呬多地之二

復有五種定相違法。一毀犯禁戒。二無無間加行。三無殷重加行。四有沉沒。五他所擾惱。

復有三種遠離。一住處遠離。二見遠離。三聞遠離。

復次心清淨行苾芻。略有五種等持相違厚重過失。能為定障。一忿。二慢。三欲貪。四薩迦耶見。五不能堪忍。有五厚重三摩地相。由彼於此障礙而住。是故說名厚重過失。云何五相。一者獲得隨宜資具便生喜足。二者好樂求諸善法。三於身財無所顧戀。四於生死及與涅槃見大過失最勝功德。五於加行堪忍勤苦。此中忿者。謂懷忿故。若往他家不得利養或得而少。或弊或遲或不恭敬。由此便生顰蹙憤憾。從此因緣。發恚尋思及害尋思多隨尋伺。彼由此故先所未生勝三摩地不能得生。設彼已生還復退失。所言慢者。謂懷慢故。慢所制伏。為性於法不生恭敬。於諸師範尊重福田。不能時時身心卑屈敬問諮請云何為善云何不善。亦不勤求所有善法。由此不能解了引發三摩地義。從此因緣發起輕慢相應尋思多隨尋伺。彼由此故先所未生如前廣說。言欲貪者。謂懷貪故。多諸愛染。於身財等深生顧戀。由此於外五妙欲中多生散亂。從此因緣生欲尋思眷屬尋思。國土尋思族望家勢相應尋思。多隨尋伺。彼由此故先所未生如前廣說。彼復不淨能為對治。應知不淨略有三相。謂糞穢相。彼等流相。能依所依差別相。薩迦耶見者。謂由身見制伏因緣會遇世法。便為高欣下慼塗染。設欲棄捨便為身見相違而住。又即於彼世法眾相。親愛恆流之所漂溺。設欲棄捨便為身見相違而住。又即世法眾相所生不正尋思之所燒惱。設欲棄捨便為身見相違而住。又即於彼世法眾相追求之時。種種擾亂散動所逼。設欲棄捨便為身見相違而住。又即由彼身見因緣。恆常執著世法所依無常諸取。由是因緣為憂悲等之所逼惱。設欲棄捨便為身見相違而住。又復即彼為欲除遣下地垢穢。勤修善時。於彼加行不生喜樂。於此所治設欲棄捨。便為身見相違而住。如為除遣下地垢穢。為遣上地所有垢穢當知亦爾。由此因故雖作是心。我當於彼生死涅槃觀大過失觀勝功德。便復顛倒。由此因緣先雖獲得諸三摩地。然於未生聖諦現觀勝三摩地。不能得生。不堪忍者。謂懷不忍故。雖已獲得聖諦現觀勝三摩地。不能堪忍蚊虻等苦。捨離加行多生懈怠。由此因緣於所未生入根本定不能生起。設復已生還即退失。前三過失能為最初三摩地障。次一過失為諦現觀三摩地障。後一過失為入根本三摩地障。

復有差別。謂有八種棄捨近住弟子因緣。於彼雜染之所染污。由染污故彼便棄捨近住弟子。非無煩惱諸阿羅漢常善住念有如斯事。云何為八。謂性於彼近住弟子有憎恶心。唯欲自身受於恭敬。如欲恭敬。欲受利養亦復如是。近住弟子多所毀犯行不正行。又於近住諸弟子眾饒益損減。便有所須及與不須。於增上戒教授折伏不能堪忍。於增上心增上慧住教授折伏不能堪忍。於營眾務所有擾惱。不能堪忍。

復次嗢拕南曰。

數及所對治 支分廣建立

遠離苦散動 上支分差別

問如先所說四種靜慮。何因緣故唯四靜慮不增不減。答由能究竟超苦樂故。所以者何。從初靜慮乃至第四。漸超苦樂方究竟故。

云何名初靜慮所治。謂有五種。一者欲貪。二欲恚害。三種尋思。三者憂苦。四者犯戒。五者散亂。云何第二靜慮所治。亦有五種。一初靜慮貪。二尋伺。三苦。四掉。五定下劣性。云何第三靜慮所治。謂有四種。一第二靜慮貪。二喜。三踴躍。四定下劣性。云何第四靜慮所治。謂有五種。一入息出息。二第三靜慮貪。三樂。四於樂發悟。五定下劣性。

問初靜慮有幾支。答有五支。何等為五。一尋。二伺。三喜。四樂。五心一境性。問第二靜慮有幾支。答有四支。何等為四。一內等淨。二喜。三樂。四心一境性。

問內等淨何法為自性。答念正知捨為自性。問第三靜慮有幾支。答有五支。何等為五。一念。二正知。三捨。四樂。五心一境性。問第四靜慮有幾支。答有四支。何等為四。一捨清淨。二念清淨。三不苦不樂。四心一境性。初靜慮中念正知捨。由尋伺門之所引發。是故雖有而不宣說。第二靜慮由彼自性能有作業。又由踴躍心隨煩惱之所纏縛。是故顯示內等淨名。第三靜慮心隨煩惱已遠離故顯彼自相。是故說彼離喜貪故。初靜慮中離欲貪故非離喜貪。第二靜慮離尋伺貪故非離喜貪。第四靜慮即彼顯示最極清淨。是故當知一切靜慮彼皆隨轉如其所應。

問何因緣故於四靜慮建立如是五支四支。答住所依故。住饒益故。住自性故。復有差別。謂思惟所緣故。受用所緣故。於緣不散故。復有差別。謂饒益所依故。增上心所依故。增上慧所依故。復有差別。謂為對治三雜染住所對治故。云何名為三雜染住所對治耶。一染污住。二苦惱住。三愚癡住。復有差別。謂受欲者相似法故。諸受欲者略有三種正所作事。能顯彼是受用欲者。一正求財寶。二求財寶已能正受用。三於彼自在隨意所為。如是修習諸靜慮者亦有三種正所作事。當知依彼建立支分如其所應。復有差別。謂為對治自苦惱行。應知建立諸靜慮支。如是略有三種對治。一對治缺減對治。二身心逼惱對治。三於外境界其心流散不寂靜對治。

問何因緣故初靜慮中說離欲已。復說遠離惡不善法。答為欲顯示諸欲自相故。及為顯示諸欲過患相故。過患相者。由彼諸欲發起惡行。墜墮極下惡處所故。說名為惡。違善生故復名不善。復有差別。為欲顯示煩惱雜染斷故。及為顯示先所積集業雜染斷故。復有差別。為欲顯示諸在家者受用事門諸欲斷故。及為顯示諸出家者由尋思門諸欲斷故。復有差別。為欲顯示欲尋思斷故。及為顯示恚害尋思斷故。復有差別。為欲顯示外道諸仙所得相故。及為顯示離彼退已行咒詛故。

問何緣故知初靜慮中苦根未斷。答彼品麁重未遠離故。若於是處苦根已斷。便與第二靜慮住時應無差別。是故當知是處未斷。

問若尋伺等於初靜慮等中皆能攝益勝三摩地。又能攝受自地靜慮皆令清淨。何因緣故世尊於彼顯示動名。答此望他地不望自地。

問何因緣故從欲界上於初靜慮等中。建立後後勝上支分。答當知略有三因緣故。一所治能治故。二證得勝利故。三所證得故。當知如是三種因緣。四靜慮中五支所攝隨其所應。

問初二靜慮有何差別。答第二靜慮中三摩地圓滿有差別故。問第二第三靜慮有何差別。答第三靜慮饒益圓滿有差別故。

問第三第四靜慮有何差別。答第四靜慮清淨圓滿有差別故。復有四種修三摩地。一者為得現法樂住故。二者為得勝智見故。三者為得分別慧故。四者為證諸漏永盡故。當知依四補特伽羅建立四種修三摩地。云何四種補特伽羅。謂苦速通已得行跡已見諦者。復有異生未得行跡已得有情所緣無量已離欲者。又樂遲通已得行跡已見諦者。又樂速通已得行跡已見諦者。此中異生已得無量已離欲者。若已證得死生智通。當知是名智見清淨。若樂遲通行跡轉時雖已見諦。由軟根故而名退法。由此因緣復於欲界受想尋思。當住正念當起正知。

復次諸靜慮離欲所顯。當知離欲略有六種。一自性離欲。二損減離欲。三任持離欲。四昇進離欲。五愚癡離欲。六對治離欲。自性離欲者。謂於自性不淨非所受用事中諸厭背性。又於苦受諸厭背性。又若已離初靜慮染。住於第二靜慮等中。於尋伺等諸厭背性。是名自性離欲。損減離欲者。謂兩兩交會習淫欲法。除熱惱已諸厭背性。如是等類所餘應知。皆名損減離欲。任持離欲者。謂諸有受用美妙飲食。極飽滿已於餘飲食諸厭背性。如是等類所餘應知。皆名任持離欲。昇進離欲者。謂已獲得勝上財寶或尊貴位。於餘下劣諸厭背性。如是等類所餘應知。皆名昇進離欲。愚癡離欲者。謂於涅槃甚深功德不能解了。遂於涅槃生厭背性。如是等類所餘應知。皆名愚癡離欲。對治離欲者。謂由厭壞對治故。或由斷對治故。或由持對治故。或由遠分對治故。或由世間出世間道斷諸煩惱。如是皆名對治離欲。

問何因緣故說諸靜慮名為住耶。答繫心於內所緣境界。於外所緣不流散故。

問何因緣故說諸靜慮名三摩地。答於所知事同分所緣一切影像。平等平等住持心故。問何因緣故說諸靜慮名奢摩他。答為欲寂靜一切煩惱正安止故。

問何因緣故說諸靜慮名心一境性。答略有二種所緣境界。一不定地所緣境界。二者定地所緣境界。此中一境。所謂定地所緣境界。非第二境繫心於此一所緣境。是故說名心一境性。

復次當知此中從離欲退略有十種。謂或依止不平等故。從離欲退。謂如有一遭極重病。如馬勝言。我於此定不能入證。將無我定當退失耶。或復有一性多麁重。於三摩地先不串習。彼由如是多麁重故成其退法。或有所緣境界勝故從離欲退。謂如有一值遇勝妙境界現前。如外道仙乃至獲得非想非非想處。遇觸少年美妙形色可愛母邑。從離欲退。或有獲得敬養故退。謂如有一從他獲得利養恭敬即便退墮。如提婆達多。或有遭遇輕毀故退。謂如有一或遭他罵或瞋或責。從離欲退。如外道仙由憤恚故退三摩地現行咒詛。或慢故退。謂如有一恃所得定自舉凌他。或有增上慢故退。謂如有一於諸勝定證差別中起增上慢。或有不作意故退。謂如有一於能入定行相作意不復思惟。或有未串習故退。謂如有一安住始業新修善品。或有自地煩惱數起故退。謂如有一愛上靜慮乃至疑上靜慮。或有壽盡福盡業盡故退。謂如有一從上生處退沒下生。

復次此中或有補特伽羅下品煩惱下品善法。多念艱辛然後方退。多念艱辛方能入定。或有補特伽羅下品煩惱上品善法。多念艱辛然後方退。經一念頃速能入定。或有補特伽羅上品煩惱下品善法。經一念頃速疾而退。多念艱辛方能入定。或有補特伽羅上品煩惱上品善法。經一剎那速疾而退。一剎那頃速能入定。

復有補特伽羅已得離欲從定起已。或於一時彼三摩地相間相雜作意而轉。或於一時不相間雜。若遇聲緣從定而起。與定相應意識俱轉。餘耳識生非即彼定相應意識能取此聲。若不爾者。於此音聲不領受故不應出定。非取聲時即便出定領受聲已。若有悕望後時方出。

於此地中餘抉擇文。更不復現。

攝抉擇分中非三摩呬多地

如是已說三摩呬多地抉擇。非三摩呬多抉擇我今當說。

或有由自性故名不定地。謂五識身。或有闕輕安故名不定地。謂在欲界諸心心法。或有未發趣故名不定地。謂受欲者。或有散亂故名不定地。謂始業者雖修習定而於五欲其心流散。或有太聚故名不定地。謂始業者於內境界略聚其心便生沉沒。或未得故名不定地。謂即散心相應諸法。或未圓滿故名不定地。謂未證得加行究竟作意。或雜染故名不定地。謂雖證得加行究竟果作意。而於彼定多生愛味。或不自在故名不定地。謂即由彼染污心故不得自在。或不清淨。故名不定地。謂未永害煩惱隨眠。或出定故名不定地。謂從已得三摩地起而不退失。或有退故名不定地。謂從所得三摩地退。

復次此中依止初不定地。為安住心。應正取相。謂青瘀相。或膿爛相。廣說如前。依止第二不定地故為得作意。應勤修習。依止第三不定地故為得根本。應勤修習。依止第四現在前故最初應正安住其念。為無亂故。略攝其心。由正知故速疾攝受。依止第五現在前故應當思惟淨妙之相。又應善達沉沒之相。依止第六現在前故於師教授能不忘失。應當安住勐利護念如理方便。應當無間殷重修習。依止第七現在前故。應於微劣所得定中不生喜足。依止第八現在前故。於諸雜染應觀過失。設生愛味所有雜染。尋即除遣不應戀著。依止第九現在前故。於三摩地應無間修。又應善巧通達其相。依止第十現在前故。應當勐利修諦善巧。依第十一現在前故。為令不退應不放逸。依第十二現在前故。即為彼事應修遠離如理作意。應隨順前修習無間殷重方便。

於此地中餘抉擇文更不復現。

攝抉擇分中有心地

如是已說非三摩呬多地抉擇。

有心地抉擇我今當說。當知諸心差別而轉略由五相。一由世俗道理建立故。二由勝義道理建立故。三由所依能依建立故。四由俱有建立故。五由染淨建立故。

云何世俗道理建立。謂依世俗道理建立諸心差別轉義。當知如前意地已說。

勝義道理建立差別我今當說。云何名為勝義道理建立差別。謂略有二識。一者阿賴耶識。二者轉識。阿賴耶識是所依。轉識是能依。此復七種。所謂眼識乃至意識。譬如水浪依止暴流。或如影像依止明鏡。如是名依勝義道理建立所依能依差別。

復次此中諸識皆名心意識。若就最勝。阿賴耶識名心。何以故。由此識能集聚一切法種子故。於一切時緣執受境。緣不可知一類器境。末那名意。於一切時執我我所及我慢等。思量為性。餘識名識。謂於境界了別為相。如是三種。有心位中心意意識。於一切時俱有而轉。若眼識等轉識不起。彼若起時應知彼增俱有而轉。如是或時四識俱轉。乃至或時八識俱轉。又一意識於一時間。分別一境或二或多自境他境。故說意識不可思議。問若彼末那於一切時思量為性相續而轉。如世尊說。出世末那云何建立。答名假施設。不必如義。又對治彼遠離顛倒正思量故。即此末那任持意識令分別轉。是故說為意識所依。又諸轉識或於一時一切唯與樂受相應俱有而轉。或於一時亦有苦受。或於一時亦有不苦不樂等受相應俱轉。阿賴耶識相應受。於一切時唯是不苦不樂。唯是異熟生。此於一切識流轉時。或樂俱行或苦俱行。或非苦樂俱行位中恆相續流。乃至命終無有斷絕。所餘三受當知思惟之所引發。非是俱生。時時作意引發現前。彼俱生受極微細故難可分別。如是等類當知。是名勝義道理建立諸識俱有差別。

復次阿賴耶識無有煩惱而共相應。末那恆與四種任運煩惱相應。於一切時俱起不絕。謂我我所行薩迦耶見我慢我愛不共無明。是諸煩惱與善不善無記識俱而不相違。其性唯是隱沒無記任運而起。當知諸餘分別所起。隨眾緣力差別而轉。又與末那相應俱有遍行任運四種煩惱。世間治道尚不能為損伏對治。何以故。已離欲者猶現行故。隨所生處是諸煩惱即此地攝。當知此地已離欲者。此地煩惱現行不絕。何以故。此諸煩惱唯阿賴耶識種子所引。於一切時任運而生。非所對治及能對治境界緣力差別轉故。諸離欲者世間治道。若現在前若不現前。此諸煩惱現行不絕。若諸有學已見跡者。出世間道現在前時。此諸煩惱不得現行。從彼出已還復現行。善通達故未永斷故。若諸無學。此一切種皆不現行。是諸煩惱當知唯離非想非非想處欲故。一時頓斷。非如餘惑漸漸而斷。如是等類當知。是名建立雜染清淨差別。

於此地中餘抉擇文。更不復現。

抉擇分中無心地

如是已說有心地抉擇。無心地抉擇我今當說。

問心不生因凡有幾種。由幾種因心不得生。答心不生因略有七種。由此因故心不得生。何等為七。謂緣闕故心不得生。如是作意闕故未得故。相違故斷故。滅故已生故。心不得生。

云何由緣闕故心不得生。謂內眼處壞。若外色處不現在前。廣說乃至內意處壞。若外法處不現在前。爾時由彼所生眼識乃至意識終不得生。如是名為由緣闕故心不得生。

云何作意闕故心不得生。謂雖有內眼處不壞外色處現前。廣說乃至內意處不壞外法處現前。若無能生作意正起。爾時由彼所生眼識乃至意識終不得生。如是名為作意闕故心不得生。

云何由未得故心不得生。謂如有一於下欲界思惟麁相。於初靜慮思惟靜相。為欲證得初靜慮故。若於此道不極作意。若修若習若多修習。不善修故於初靜慮未能證得。由未得故初靜慮俱心不得生。又如有一於初靜慮第二第三第四靜慮。空無邊處。識無邊處。無所有處。思惟麁相。於第二靜慮乃至非想非非想處。思惟靜相。如前廣說。又如有一遍於一切薩迦耶中思惟苦相。於薩迦耶滅涅槃界思惟靜相。為斷一切薩迦耶故。為欲證得涅槃界故。若於此道不極作意若修若習若多修習。不善修故不能盡證一切涅槃。由未證故於諸結縛及與隨眠隨煩惱纏。永解脫心便不得生。如是名為由未得故心不得生。

云何由相違故心不得生。謂如有一觸能隨順樂受諸觸。受樂受時樂受相應心現在前。爾時苦受非苦樂受相應之心。以相違故便不得生。如是若觸能順苦受不苦不樂受觸。如前廣說。爾時樂受非苦樂受樂受苦受相應之心。以相違故便不得生。又如有一貪纏所纏貪纏相應心現在前。爾時瞋纏相應之心。以相違故便不得生。如是若有瞋纏所纏。廣說乃至爾時貪纏相應之心。以相違故便不得生。如是名為由相違故心不得生。

云何斷故心不得生。謂如有一由善修習八聖支道故。證得無餘貪慾瞋恚愚癡永盡。彼於爾時有貪有瞋有癡心等隨一心法。諸隨煩惱所染污心。彼由已斷已遍知故皆不得生。如是名為由永斷故心不得生。

云何滅故心不得生。謂如有一生無想天入無想定入滅盡定。於其中間經爾所時。由斷滅故心不得生。又如有一於無餘依涅槃界中已般涅槃。彼於爾時畢竟滅故心不得生。如是名為由滅盡故心不得生。

云何由已生故心不得生。所謂一切已生之心於現在生。剎那已後必成滅法。彼現在時由已生故便不可生。彼若滅已亦已生故終不可生。如是名為由已生故心不得生。

應知由此七因緣故心不得生。與此相違七因緣故。隨其所應諸心得生。謂緣不闕故。作意不闕故。已證得故。不相違故。未斷滅故。未滅盡故。未已生故。

於此地中餘抉擇文更不復現。

瑜伽師地論卷第六十三

上篇:瑜伽師地論(100卷)

下篇:瑜伽師地論釋