佛弟子文庫

佛弟子文庫大智度論釋三假品第七(卷第四十一)

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉 詔譯

【經】

爾時,佛告慧命須菩提:「汝當教諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜,如諸菩薩摩訶薩,所應成就般若波羅蜜!」

即時諸菩薩摩訶薩及聲聞大弟子、諸天等作是念:「慧命須菩提自以智慧力,當為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜耶?為是佛力?」

慧命須菩提知諸菩薩摩訶薩、大弟子、諸天心所念,語慧命舍利弗:「敢佛弟子所說法,所教授,皆是佛力。佛所說法,法相不相違背;是善男子學是法,得證此法,佛說如燈。舍利弗!一切聲聞、辟支佛,實無力能為菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。」

爾時,慧命須菩提白佛言:「世尊所說菩薩、菩薩字,何等法名菩薩?世尊!我等不見是法名菩薩,云何教菩薩般若波羅蜜?」

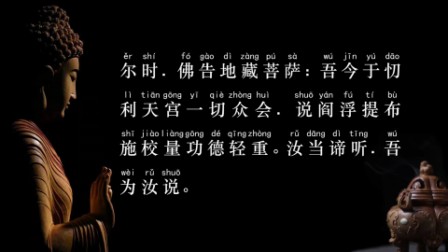

佛告須菩提:

「般若波羅蜜,亦但有名字,名為般若波羅蜜;菩薩、菩薩字,亦但有名字;是名字不在內,不在外,不在中間。

「須菩提!譬如說我名,和合故有;是我名,不生不滅,但以世間名字故說。如眾生、壽命、生者、養育者、眾數、人、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者等,和合法故有,是諸名,不生不滅,但以世間名字故說。

「般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是,皆和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說。

「須菩提!譬如身和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說。

「須菩提!譬如色、受、想、行、識,亦和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說。

「須菩提!般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是,皆是和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說。

「須菩提!譬如眼,和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說;是眼不在內,不在外,不在中間;耳、鼻、舌、身、意,和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說;色乃至法亦如是。眼界和合故有,是亦不生不滅,但以世間名字故說;乃至意識界亦如是。

「須菩提!般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是,皆和合故有,是亦不生不滅,但以名字故說;是名字亦不在內,不在外,不在中間。

「須菩提!譬如內身,名為頭,但有名字,項、肩、臂、嵴、肋、髀、[跳-兆+專]、腳,是和合故有;是法及名字,亦不生不滅,但以名字故說;是名字亦不在內,不在外,不在中間。

「須菩提!般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是,皆和合故有,但以名字故說;是亦不生不滅,不在內,不在外,不在中間。

「須菩提!譬如外物,草、木、枝、葉、莖、節,如是一切但以名字故說;是法及名字,亦不生不滅,非內非外,非中間住。

「須菩提!般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是,皆和合故有;是法及名字,亦不生不滅,非內非外,非中間住。

「須菩提!譬如過去諸佛,名字和合故有,是亦不生不滅,但以名字故說;是亦非內非外,非中間住;般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是。

「須菩提!譬如夢、響、影、幻、炎、佛所化,皆是和合故有,但以名字說;是法及名字不生不滅,非內非外,非中間住。般若波羅蜜、菩薩、菩薩字亦如是。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,名假施設、受假施設、法假施設,如是應當學。」

【論】

問曰:

佛既不自說,諸菩薩摩訶薩福德智慧利根,勝諸聲聞,何以故命須菩提令說?

答曰:

先「舌相」中,已有二因緣故,使須菩提說。

復次,佛威德尊重,畏敬心故,不敢問佛,畏不自盡。

復次,佛知眾中心所疑,眾人敬難佛故,不敢發問。

所以者何?眾生見佛身過須彌山,舌覆三千大千世界,身出種種無量光明。是時眾會,心皆驚怖,不敢發問,各各自念:「我當云何從佛聞法?」以是故,佛命須菩提,令為眾人說法;言「汝所說者,皆是佛力」,如經中說。

復次,般若波羅蜜有二種:一者、共聲聞、菩薩合說;二者、但與諸法身菩薩說。

為雜說故,命須菩提為首,及彌勒、舍利弗、釋提桓因。

爾時,眾會聞佛命須菩提令說,心皆驚疑。須菩提知眾人心,告舍利弗等言:「一切聲聞所說所知,皆是佛力。我等當承佛威神,為眾人說,譬如傳語人。

「所以者何?佛所說法,法相不相違背。是弟子等學是法作證,敢有所說,皆是佛力;我等所說,即是佛說。

「所以者何?現在佛前說,我等雖有智慧眼,不值佛法,則無所見。譬如夜行險道,無人執燈,必不得過;佛亦如是,若不以智慧燈照我等者,則無所見。」

又告舍利弗:「一切聲聞、辟支佛,實無力能為諸菩薩說般若波羅蜜,況我一人!」

所以者何?菩薩智慧甚深,問答玄遠;諸餘淺近法,於菩薩邊說猶難,何況深法!如人能食一斛飯,從有一斗者索,欲以除饑,是不能除。

以是故說「聲聞、辟支佛無力能為菩薩說般若」。

須菩提大明菩薩尊貴,佛亦然可;令須菩提欲於實相法中說,是故言:「一切法中求菩薩不可得,菩薩不可得故,字亦不可得;菩薩、菩薩字不可得故,般若波羅蜜亦不可得。是三事不可得故,我云何當教菩薩般若波羅蜜?」

問曰:

佛命須菩提為諸菩薩說般若,而須菩提言「無菩薩」,與佛相反,佛何以同之?

答曰:

有二種說:一者、著心說,二者、不著心說。

今須菩提以不著心說空,佛不訶之。

復次,須菩提常行空三昧,知諸法空故。

佛告須菩提:「為諸菩薩說般若波羅蜜」;而菩薩畢竟空。是故須菩提驚言:「云何名菩薩?」

佛即述成:「菩薩如是從發心已,來乃至佛道,皆畢竟空故不可得;若如是教者,是即教菩薩般若波羅蜜。」

復次,凡有二法:一者、名字,二者、名字義。

如火,能照、能燒是其義;照是造色,燒是火大,是二法和合名為火。

若離是二法有火,更應有第三用,除燒、除照更無第三業;以是故知二法和合,假名為火。

是火名不在二法內。何以故?是法二,火是一,一不為二、二不為一。義以名二法不相合,所以者何?若二法合,說火時應燒口;若離,索火應得水!如是等因緣,知不在內。

若火在二法外,聞火名,不應二法中生火想。

若在兩中間,則無依止處。一切有為法,無有依止處;若在中間,則不可知!

以是故,火不在三處,但有假名。

「菩薩」亦如是,二法和合名菩薩,所謂名、色。

色事異,名事異,若定有菩薩,應更有第三事;而無有事,則知假名是菩薩。

「菩薩名」亦如是,不在內、不在外、不在兩中間。

是中佛說譬喻:「如五眾和合故名為我,實我不可得;眾生乃至知者、見者,皆是五眾因緣和合生假名法;是諸法實不生不滅,世間但用名字說。菩薩、菩薩字、般若波羅蜜亦如是,皆是因緣和合假名法。」

是中佛更說譬喻:

有人言:「但五眾和合有眾生,而眾生空,但有五眾法。」佛言:「眾生空,五眾亦和合故假名字有;十二處、十八界亦如是。」

復次,菩薩有二種:一者、坐禪,二者、誦經。

坐禪者,常觀身、骨等諸分和合故名為身;即以所觀為譬喻,言:頭骨分和合故名為頭,腳骨分和合故名為腳,頭、腳、骨等和合故名為身;一一推尋,皆無根本。所以者何?此是常習常觀故,以為譬喻。

不坐禪者,以草、木、枝、葉、華、實為喻。

如過去諸佛,亦但有名字,用是名字可說。

十譬喻亦但有名字,菩薩義亦如是。「十喻」義,如先說。

菩薩應如是學三種波羅聶提:

五眾等法,是名「法波羅聶提」。

五眾因緣和合故名為眾生,諸骨和合故名為頭骨;如根、莖、枝、叶和合故名為樹;是名「受波羅聶提」。

用是名字,取二法相,說是二種,是為「名字波羅聶提」。

復次,眾微塵法和合故,有麁法生;如微塵和合故有麁色,是名「法波羅聶提」,從法有法故。

是麁法和合有名字生。如能照、能燒,有火名字生;名色有故為人,名色是法,人是假名,是為「受波羅聶提」;取色取名,故名為「受」。

多名字邊,更有名字,如梁、椽、瓦等名字邊,更有屋名字生;如樹枝、樹葉名字邊,有樹名生,是為「名字波羅聶提」。

行者先壞名字波羅聶提,到受波羅聶提;次破受波羅聶提,到法波羅聶提;破法波羅聶提,到諸法實相中。

諸法實相,即是諸法及名字空般若波羅蜜。

【經】

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,不見色名字是常,不見受、想、行、識名字是常,不見色名字無常,不見受、想、行、識名字無常;不見色名字樂,不見色名字苦;不見色名字我,不見色名字無我;不見色名字空,不見色名字無相,不見色名字無作;不見色名字寂滅;不見色名字垢,不見色名字淨;不見色名字生,不見色名字滅;不見色名字內,不見色名字外,不見色名字中間住;受、想、行、識亦如是。

「眼、色、眼識、眼觸、眼觸因緣生諸受,乃至意、法、意識、意觸、意觸因緣生諸受,亦如是。

「何以故?菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,般若波羅蜜字、菩薩、菩薩字,有為性中亦不見,無為性中亦不見;菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,是法皆不作分別。

「是菩薩行般若波羅蜜,住不壞法中。

「修四念處時,不見般若波羅蜜,不見般若波羅蜜字,不見菩薩,不見菩薩字;乃至修十八不共法時,不見般若波羅蜜,不見般若波羅蜜字,不見菩薩,不見菩薩字;菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時,但知諸法實相;諸法實相者,無垢無淨。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,當作是知名字假施設。知假名字已,不着色,不著受、想、行、識;不著眼乃至意;不着色乃至法;不著眼識乃至不著意識;不著眼觸乃至不著意觸,不著眼觸因緣生受:若苦、若樂、若不苦不樂,乃至不著意觸因緣生受:若苦、若樂、若不苦不樂;不著有為性,不著無為性;不著檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜;不著三十二相,不著菩薩身;不著菩薩肉眼,乃至不著佛眼;不著智波羅蜜,不著神通波羅蜜;不著內空,乃至不著無法有法空;不著成就眾生,不著淨佛世界,不著方便法。何以故?是諸法無著者、無著法、無著處,皆無故。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,不著一切法,便增益檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,入菩薩位,得阿鞞跋致地,具足菩薩神通;游一佛國,至一佛國,成就眾生,恭敬、尊重、讚歎諸佛;為淨佛世界,為見諸佛供養;供養之具,善根成就,故隨意悉得;亦聞諸佛所說法,聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提,終不忘失;得諸陀羅尼門、諸三昧門。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,當知諸法名假施設!」

「須菩提!於汝意云何?色是菩薩不?受、想、行、識是菩薩不?」「不也!世尊!」

「眼、耳、鼻、舌、身、意,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「色、聲、香、味、觸、法,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「眼識乃至意識,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「須菩提!於汝意云何?地種,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「水、火、風、空、識種,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「於須菩提意云何?無明,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「乃至老死,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「於須菩提意云何?離色,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「乃至離老死,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「須菩提!於汝意云何?色如相,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「乃至老死如相,是菩薩不?」「不也!世尊!」

「離色如相乃至離老死如相,是菩薩不?」「不也!世尊!」

佛告須菩提:「汝觀何等義,言:『色非菩薩,乃至老死非菩薩;離色非菩薩,乃至離老死非菩薩;色如相非菩薩,乃至老死如相非菩薩;離色如相非菩薩,乃至離老死如相非菩薩』?」

須菩提言:「世尊!眾生,畢竟不可得;何況當是菩薩!色,不可得;何況色、離色,色如、離色如,是菩薩!乃至老死,不可得;何況老死、離老死,老死如、離老死如,是菩薩!」

佛告須菩提:「善哉!善哉!如是,須菩提!菩薩摩訶薩,眾生不可得故,般若波羅蜜亦不可得,當作是學!」

「於須菩提意云何?色,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「於須菩提意云何?色常,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識常,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色無常,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識無常,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色樂,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識樂,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色苦,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識苦,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色我,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識我,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色非我,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識非我,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「於須菩提意云何?色空,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識空,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色非空,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識非空,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色相,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識相,是菩薩義不?」

「不也,世尊!」

「色無相,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識無相,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色作,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識作,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「色無作,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

「受、想、行、識無作,是菩薩義不?」「不也!世尊!」

乃至老死亦如是。

佛告須菩提:「汝觀何等義,言:『色非菩薩義,受、想、行、識非菩薩義;乃至色、受、想、行、識無作,非菩薩義;乃至老死亦如是』?」

須菩提白佛言:「世尊!色,畢竟不可得;何況無色,是菩薩義!受、想、行、識,亦如是。世尊!色常,畢竟不可得;何況色無常,是菩薩義!乃至識亦如是。世尊!色樂,畢竟不可得;何況色苦,是菩薩義!乃至識亦如是。世尊!色我,畢竟不可得;何況色非我,是菩薩義!乃至識亦如是。世尊!色有,畢竟不可得;何況色空,是菩薩義!乃至識亦如是。世尊!色相,畢竟不可得;何況色無相,是菩薩義!乃至識亦如是。世尊!色作,畢竟不可得;何況色無作,是菩薩義!乃至識亦如是。」

佛告須菩提:「善哉!善哉!如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,色義不可得,受、想、行、識義不可得,乃至無作義不可得,當作是學般若波羅蜜!」

「須菩提!汝言『我不見是法名菩薩。』須菩提!諸法不見諸法,諸法不見法性,法性不見諸法。法性不見地種,地種不見法性,乃至識種不見法性,法性不見識種;法性不見眼、色、眼識性,眼、色、眼識性不見法性,乃至法性不見意、法、意識性,意、法、意識性不見法性。須菩提!有為性不見無為性,無為性不見有為性。何以故?離有為不可說無為;離無為不可說有為。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,於諸法無所見;是時不驚、不畏、不怖,心亦不沒、不悔。何以故?是菩薩摩訶薩,不見色、受、想、行、識故,不見眼乃至意,不見色乃至法,不見淫、怒、癡,不見無明乃至老死,不見我乃至知者、見者,不見欲界、色界、無色界,不見聲聞心、辟支佛心,不見菩薩、不見菩薩法,不見佛、不見佛法、不見佛道。是菩薩一切法不見故,不驚、不畏、不怖、不沒、不悔!」

須菩提白佛言:「世尊!何因緣故是菩薩心不怖、不沒、不悔?」

佛告須菩提:「菩薩摩訶薩一切心心數法不可得、不可見,以是故,菩薩摩訶薩心不怖、不沒、不悔。」

「世尊!云何菩薩心不驚、不畏、不怖?」

佛告須菩提:「是菩薩意及意界不可得、不可見,以是故不驚、不畏、不怖。如是,須菩提!菩薩摩訶薩一切法不可得故,應行般若波羅蜜。

「須菩提!菩薩摩訶薩一切行處,不得般若波羅蜜,不得菩薩名,亦不得菩薩心,即是教菩薩摩訶薩。」

【論】

釋曰:

菩薩行般若波羅蜜,觀色法名字,非常非無常,乃至有為無為性中,不見有菩薩、菩薩字;如先說「一切法中不作憶想分別」。

菩薩住不壞法中,行六波羅蜜,乃至十八不共法;以諸法實相智慧,於諸法中求,不見一定法——所謂般若波羅蜜,亦不見般若波羅蜜名字,又不見菩薩及菩薩名字。

用是智慧故,破無明等諸煩惱;用是不見亦不見智慧故,破著般若波羅蜜、般若波羅蜜名字,菩薩、菩薩名字;諸法實相清淨,通達無礙。菩薩得如是智慧,若見、若聞、若念,皆如幻化;若聞、見、念,皆是虛誑。以是故,不着色等。

住是無礙智慧中,增益六波羅蜜,入菩薩位,得如是等利益。

是一章,佛自教菩薩作如是觀。

次後章,人謂佛多說法空,故反問須菩提:「若諸法不空,頗有一法定是菩薩不?所謂色是菩薩不?乃至如、是菩薩不?」須菩提作是念:「諸法和合故有菩薩,我云何言一法定是菩薩?」以是故言:「不也!世尊!」須菩提善得眾生空故。佛言:「善哉!善哉!」菩薩知眾生空不可得故,應行般若波羅蜜。

色是菩薩義,乃至無作畢竟空亦如是。

須菩提入諸法深空中不疑故,能益諸菩薩,故佛讚言:「善哉!善哉!」「菩薩法,應如是學一切法不可得空般若波羅蜜。」

如須菩提說:「我不見是法名為菩薩。」

佛言:「非但菩薩獨不可見,都無有法見法者。」

法性無量不可見故,是故「諸法不見法性」。

諸法因緣和合生、無有自性、畢竟空,故「法性不見諸法」。

色性不見法性,法性不見色性,乃至識性亦如是。

五眾性與法性同名故名為性。

十二處、十八界,有為法、無為法,亦如是。

略說因緣:「離有為性,不得說無為性;離無為性,不得說有為性。」是二法中攝一切法故。

是菩薩雖不見一切法,亦不怖畏,何以故?有所見,有所不見,則有恐畏;若都無所見,則無所畏,所謂五眾乃至十八不共法。

問曰:

若佛已說不恐畏因緣,須菩提何以故重問?

答曰:

須菩提若謂:「法都空無所有,恐墮邪見。」

所以者何?佛弟子得正見故,名為行道人,云何言「都不可見」?

佛知須菩提意,故說言:「一切心心數法不可得、不可見,故無畏。」

凡夫人欲入空中,見心心數法可得,外法不可得,故恐怖;菩薩以心心數法虛妄不實,顛倒果報,不能示人實事,故不恐怖。

以是異義,故重問。

問曰:

若爾者,何以復有第三問?

答曰:

心心數法,意識中可見;意及意識,是心心數法根本。所以者何?意識中多分別故生恐怖;五識時頃促故,無所分別。欲破怖畏根本,以是故重問,無咎!

若菩薩能行如是般若波羅蜜,雖不見四種事:菩薩,菩薩字,般若波羅蜜,般若波羅蜜字;能三種因緣不畏,即是教菩薩般若波羅蜜。

若但了菩薩般若波羅蜜相,是為行般若波羅蜜;不從十方求,亦無與者,亦非如金銀寶物力求而得。

大智度論釋勸學品第八

【經】

爾時,須菩提白佛言:「世尊!菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜,當學般若波羅蜜!欲具足尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,當學般若波羅蜜!

「菩薩摩訶薩欲知色,當學般若波羅蜜!乃至欲知識,當學般若波羅蜜!欲知眼乃至意,欲知色乃至法,欲知眼識乃至意識,欲知眼觸乃至意觸,欲知眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受,當學般若波羅蜜!

「欲斷淫瞋癡,當學般若波羅蜜!菩薩摩訶薩欲斷身見、戒取、疑、淫欲、瞋恚、色愛、無色愛、掉、慢、無明等一切結使及纏等,當學般若波羅蜜!欲斷四縛、四結、四顛倒,當學般若波羅蜜!

「欲知十善道,欲知四禪,欲知四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法,當學般若波羅蜜!

「菩薩摩訶薩欲入覺意三昧,當學般若波羅蜜!欲入六神通、九次第定、超越三昧,當學般若波羅蜜!欲得師子遊戲三昧,當學般若波羅蜜!欲得師子奮迅三昧,欲得一切陀羅尼門,當學般若波羅蜜!菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧、寶印三昧、妙月三昧、月幢相三昧、一切法印三昧、觀印三昧、畢法性三昧、畢住相三昧、如金剛三昧、入一切法門三昧、三昧王三昧、王印三昧、淨力三昧、高出三昧、畢入一切辯才三昧、入諸法名三昧、觀十方三昧、諸陀羅尼門印三昧、一切法不忘三昧、攝一切法聚印三昧、虛空住三昧、三分清淨三昧、不退神通三昧、出缽三昧、諸三昧幢相三昧——欲得如是等諸三昧門,當學般若波羅蜜!

「復次,世尊!菩薩摩訶薩欲滿一切眾生願,當學般若波羅蜜!」

【論】

問曰:

初品中言:「種種欲有所得,當學般若波羅蜜」,今何以重說?

答曰:

先但讚歎欲得是諸功德,當行般若波羅蜜,未說般若波羅蜜;今已聞般若波羅蜜味,因欲得餘功德,所謂六波羅蜜等,當學般若波羅蜜。

復次,上種種因緣說諸法空,有人謂:「佛法斷滅,無所復作。」為斷是人疑故,言:「欲得布施等種種功德,當行般若波羅蜜。」若般若波羅蜜實空無所有、斷滅者,不應說應行布施等功德;有智者說,何緣初後相違?

復次,前廣說,此略說;彼是佛說,此是須菩提說。

復次,般若波羅蜜深妙,故重說;譬如讚德之美,故言:「善哉!善哉!」

「六波羅蜜」義,如先說。

「知五眾」者,見無常、苦、空,總相、別相等。「六情」、「六塵」、「六識」、「六觸」、「六受」,亦如是。

一切世間繫縛,受為主,以受故生諸結使:樂受生貪慾,苦受生瞋恚,不苦不樂受生愚癡;三毒起諸煩惱及業因緣。以是故但說「受」;餘心數法不說,所謂想、憶、念等。

「三毒」、「十結」、「諸使」、「纏」,乃至「十八不共法」,如先說。

「覺意三昧」、「超越三昧」、「師子遊戲三昧」,是菩薩諸三昧,後當說。

「欲滿一切眾生願」,先已說。

【經】

「欲得具足如是善根,常不墮惡趣;欲得不生卑賤之家,欲得不住聲聞、辟支佛地中,欲得不墮菩薩頂者,當學般若波羅蜜!」

爾時,慧命舍利弗問須菩提:「云何為菩薩摩訶薩墮頂?」

須菩提言:「舍利弗!若菩薩摩訶薩不以方便行六波羅蜜,入空、無相、無作三昧,不墮聲聞、辟支佛地,亦不入菩薩位,是名菩薩摩訶薩法生,故墮頂。」

舍利弗問須菩提:「云何名菩薩生?」

須菩提答舍利弗言:「生名愛法。」

舍利弗言:「何等法愛?」

須菩提言:「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,色是空,受念著,受、想、行、識是空,受念著。舍利弗!是名菩薩摩訶薩順道法愛生。復次,舍利弗!菩薩摩訶薩,色是無相,受念著。受、想、行、識無相,受念著;色是無作,受念著,受、想、行、識無作,受念著。色是寂滅,受念著,受、想、行、識寂滅,受念著;色是無常乃至識,色是苦乃至識,色是無我乃至識,受念著,是為菩薩順道法愛生。是苦應知,集應斷,盡應證,道應修;是垢法,是淨法;是應近,是不應近;是菩薩所應行,是非菩薩所應行;是菩薩道,是非菩薩道;是菩薩學,是非菩薩學;是菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜,是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜;是菩薩方便,是非菩薩方便;是菩薩熟,是非菩薩熟;舍利弗!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,是諸法受念著,是為菩薩摩訶薩順道法愛生。」

【論】

問曰:

何等善根故,不墮惡道、貧賤,及聲聞、辟支佛,亦不墮頂?

答曰:

有人言:行不貪善根故,愛等諸結使衰薄,深入禪定;行不瞋善根故,瞋等諸結使薄,深入慈悲心;行不癡善根故,無明等諸結使薄,深入般若波羅蜜。

如是禪定、慈悲、般若波羅蜜力故,無事不得,何況四事!

問曰:

何以四事中但問墮頂?

答曰:

三事先已說,墮頂未說故問。

問曰:

「頂」者是法位,此義先已說,今何以重說?

答曰:

雖說其義,名字各異。

無方便入三解脫門,及有方便,先已說。

法愛,於無生法忍中,無有利益,故名曰「生」。

譬如多食不消,若不療治,於身為患。菩薩亦如是,初發心時,貪受法食,所謂無方便行諸善法,深心繫著,於無生法忍是則為生、為病;以著法愛故,於不生不滅亦愛。

譬如必死之人,雖加諸藥,藥反成病;是菩薩於畢竟空、不生不滅法忍中而生愛著,反為其患!法愛於人天中為妙,於無生法忍為累。

一切法中憶想分別,諸觀是非,隨法而愛,是名為「生」,不任盛諸法實相水;與「生」相違,是名「菩薩熟」。

問曰:

是一事,何以故名為「頂」、名為「位」、名為「不生」?

答曰:

於柔順忍、無生忍中間所有法,名為「頂」;住是頂,上直趣佛道,不復畏墮。譬如聲聞法中煖、忍中間,名為頂法。

問曰:

若得頂不墮,今云何言「頂墮」?

答曰:

垂近應得而失者,名為「墮」。得頂者,智慧安隱,則不畏墮;譬如上山,既得到頂,則不畏墮;未到之間,傾危畏墮。

頂增長堅固,名為「菩薩位」。入是位中,一切結使,一切魔民,不能動搖。

亦名「無生法忍」。所以者何?異於「生」故;愛等結使、雜諸善法,名為「生」。

復次,無諸法實相智慧火,故名為「生」;有諸法實相智慧火,故名為「熟」。是人能信受諸佛實相智慧,故名為「熟」;譬如熟瓶能盛受水,生則爛壞。

復次,依止生滅智慧故得離顛倒,離生滅智慧故不生不滅,是名「無生法」;能信、能受、能持故,名為「忍」。

復次,「位」者,拔一切無常等諸觀法故,名為「位」;若不如是,是為順道法愛生。

【經】

舍利弗問須菩提:「云何名菩薩摩訶薩無生?」

須菩提言:「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,內空中不見外空,外空中不見內空,外空中不見內外空;內外空中不見外空,內外空中不見空空;空空中不見內外空,空空中不見大空;大空中不見空空,大空中不見第一義空;第一義空中不見大空,第一義空中不見有為空;有為空中不見第一義空,有為空中不見無為空;無為空中不見有為空,無為空中不見畢竟空;畢竟空中不見無為空,畢竟空中不見無始空;無始空中不見畢竟空,無始空中不見散空;散空中不見無始空,散空中不見性空;性空中不見散空,性空中不見諸法空;諸法空中不見性空,諸法空中不見自相空;自相空中不見諸法空,自相空中不見不可得空;不可得空中不見自相空,不可得空中不見無法空;無法空中不見不可得空,無法空中不見有法空;有法空中不見無法空,有法空中不見無法有法空;無法有法空中不見有法空,舍利弗!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,得入菩薩位。」

「復次,舍利弗!菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜,應如是學:不念色、受、想、行、識,不念眼乃至意,不念色乃至法;不念檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、乃至十八不共法。如是!舍利弗!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,得是心不應念、不應高;無等等心不應念、不應高;大心不應念、不應高;何以故?是心非心,心相常淨故。」

舍利弗語須菩提:「云何名心相常淨?」

須菩提言:「若菩薩知是心相,與淫、怒、癡不合不離;諸纏、流、縛等諸結使,一切煩惱,不合不離;聲聞、辟支佛心,不合不離。舍利弗!是名菩薩心相常淨。」

舍利弗語須菩提:「有是無心相心不?」

須菩提報舍利弗言:「無心相中,有心相、無心相可得不?」

舍利弗言:「不可得!」

須菩提言:「若不可得,不應問有是無心相心不!」

舍利弗復問:「何等是無心相?」

須菩提言:「諸法不壞不分別,是名無心相。」

舍利弗問須菩提:「但是心不壞不分別,色亦不壞不分別,乃至佛道亦不壞不分別耶?」

須菩提言:「若能知心相不壞不分別,是菩薩亦能知色乃至佛道不壞不分別。」

爾時,慧命舍利弗讚須菩提:「善哉!善哉!汝真是佛子!從佛口生,從見法生,從法化生,取法分,不取財分,法中自信,身得證。如佛所說:『得無諍三昧中,汝最第一』,實如佛所舉!須菩提!菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。是中亦當分別知,菩薩如汝所說行,則不離般若波羅蜜。

「須菩提!善男子、善女人,欲學聲聞地,亦當應聞般若波羅蜜,持、讀、誦、正憶念,如說行;欲學辟支佛地,亦當應聞般若波羅蜜,持、讀、誦,正憶念,如說行;欲學菩薩地,亦當應聞般若波羅蜜,持、讀、誦,正憶念,如說行。何以故?是般若波羅蜜中廣說三乘,是中,菩薩摩訶薩、聲聞、辟支佛當學!」

【論】

釋曰:

內空中不見外空,外空中不見內空。

有人言:外四大飲食入其身中,故名為內,若身死還為外;一切法無來去相故,外空不在內空中。

餘十七空亦如是,不生不滅無異相,無來去故,各各中不住。

復次,菩薩位相,不念一切色為有,乃至十八不共法亦不念是有。

「不念有」義,如先說。

問曰:

「菩提心」、「無等等心」、「大心」,有何差別?

答曰:

菩薩初發心,緣無上道:「我當作佛」,是名「菩提心」。「無等」名為佛,所以者何?一切眾生,一切法,無與等者;是菩提心與佛相似,所以者何?因似果故,是名「無等等心」。是心無事不行,不求恩惠,深固決定。

復次,檀、尸波羅蜜,是名「菩提心」。所以者何?檀波羅蜜因緣故,得大富無所乏少;尸波羅蜜因緣故,出三惡道人天中尊貴;住二波羅蜜果報力故,安立能成大事,是名「菩提心」。羼提、毘梨耶波羅蜜相,於眾生中現奇特事,所謂人來割肉出髓,如截樹木,而慈念怨家,血化為乳;是心似如佛心,於十方六道中,一一眾生,皆以深心濟度;又知諸法畢竟空,而以大悲能行諸行,是為奇特!譬如人欲空中種樹,是為希有。如是等精進波羅蜜力勢,與無等相似,是名「無等等」。入禪定,行四無量心,遍滿十方,與大悲、方便合故,拔一切眾生苦;又諸法實相,滅一切觀,諸語言斷,而不墮斷滅中,是名「大心」。

復次,初發心名「菩提心」;行六波羅蜜名「無等等心」;入方便心中是名「大心」。

如是等各有差別。

復次,菩薩得如是大智,心亦不高,心相常清淨故。

如虛空相常清淨,煙雲塵霧,假來故覆蔽不淨;心亦如是,常自清淨,無明等諸煩惱客來覆蔽故,以為不淨,除去煩惱,如本清淨。行者功夫微薄,此清淨非汝所作,不應自高、不應念,何以故?畢竟空故。

問曰:

舍利弗知心相常淨,何以故問?

答曰:

以菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心,深入深著故;雖聞心畢竟空、常清淨,猶憶想分別,取是無心相,以是故問:「是無心相心,為有、為無?若有,云何言無心相?若無,何以讚歎是無等等心當成佛道?」

須菩提答曰:「是無心相中畢竟清淨,有、無不可得,不應難!」

舍利弗復問:「何等是無心相?」

須菩提答曰:「畢竟空,一切諸法無分別,是名無心相。」

舍利弗復問:「但心相不壞不分別,餘法亦如是?」

須菩提答言:「諸法亦如是。若爾者,阿耨多羅三藐三菩提亦如虛空,無壞無分別。」

諸菩薩深著阿耨多羅三藐三菩提故,作是念:「諸凡夫法可言虛誑,以不真實故;菩薩漏未盡故,亦可言不清淨;云何阿耨多羅三藐三菩提亦復虛誑?」是時心驚不悅!

須菩提知其心已,思惟籌量:「我今應為說實相法不?」思惟已,自念:「今在佛前,當以實相答;若我有失,佛自當說。」重思惟竟,以是故說:「阿耨多羅三藐三菩提雖是第一,亦從虛誑法邊生,故亦是空,不壞不分別相。」

以是故,行者,當隨阿耨多羅三藐三菩提相行,不應取相自高。

爾時,舍利弗讚須菩提言:「善哉!善哉!」

佛時默然,聽須菩提所答,亦可舍利弗所嘆。

「從佛口生」者,有人言:婆羅門從梵天王口邊生故,於四姓中第一。以是故,舍利弗讚言:「汝真從佛口生。」所以者何?見法知法故。

有未得道者,亦依佛故得供養,是名「取財分」;又如弊惡子不隨父教,但取財分。

「取法分」者,取諸禪定、根、力、覺、道,種種善法,是名「取法分」。

得四信故,名為「法中自信」。

得諸神通、滅盡定等著身中故,是名「身得證」。

如舍利弗於智慧中第一,目揵連神足第一,摩訶迦葉頭陀第一,須菩提得無諍三昧中第一。得無諍定阿羅漢者,常觀人心,不令人起諍;是三昧,根本四禪中攝,亦欲界中用。

問曰:

般若波羅蜜是菩薩事,何以言「欲得三乘者,皆當習學」?

答曰:

般若波羅蜜中說諸法實相,即是無餘涅槃。三乘人皆為無餘涅槃故,精進習行。

復次,般若波羅蜜中種種因緣,說空解脫門義。如經中說:「若離空解脫門,無道無涅槃。」以是故,三乘人皆應學般若。

復次,舍利弗自說因緣:「於般若波羅蜜中,廣說三乘相,是中三乘人應學成。」

大智度論卷第四十一(釋第七品訖第八品)

上篇:大智度論

下篇:金剛般若論