佛弟子文庫

佛弟子文庫

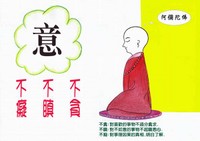

丙六、說四眾過戒

這一條戒也是屬於菩薩的重戒。也就是說,如果能夠受持這條戒,對你整個功德有強大的增上效果。反過來,如果犯了這條戒,對你的功德將會有損妨。這條戒是宣說四眾過,這個「四眾」,大乘是包括受了菩薩戒的出家,跟在家二眾,小乘是包括比丘、比丘尼二眾。一個菩薩如果宣說在家菩薩、出家菩薩,或者出家的比丘、比丘尼,犯了殺盜淫妄等重大過失,即便你所說的是真實,你也犯了菩薩波羅夷罪,結重。

丁一、戒文內容

若佛子,口自說,出家在家菩薩、比丘比丘尼罪過,教人說罪過。罪過因、罪過緣、罪過法、罪過業。而菩薩聞外道惡人,及二乘惡人,說佛法中非法非律,常生慈心,教化是惡人輩,令生大乘善信。而菩薩反更自說佛法中罪過者,是菩薩波羅夷罪。

身為一個菩薩,已經發了菩提心,也安住在菩薩種性,應該要斷除以下的犯罪事相跟因緣,先說事相:

「口自說」:你親口宣說,宣說誰的過失呢?包括了出家菩薩、在家菩薩,所謂大乘的二眾;以及來宣說出家的小乘二眾,所謂比丘、比丘尼。你宣說什麼內容呢?你說他人犯了殺盜淫妄的罪業,是你親見,或是聽聞來的,即使你所宣說的是事實,這樣就犯了菩薩的波羅夷罪。

無論是菩薩或是比丘、比丘尼,都有護持正法、續佛慧命的功能,如果你傷害了菩薩的形象、傷害了比丘、比丘尼的形象,等於是間接傷害三寶住世,以及三寶的弘傳,會讓很多人失去對三寶的信心,所以菩薩這時候結重罪。

除非你跟他很熟,他犯了重罪,你用鼓勵的心,私下勸諫他,這是不犯的。只要你不是私下向他勸諫,而在未受菩薩戒,或是具足戒的人面前,宣說他的過失,就犯到這條戒。

「教人說」,第二種情況是你沒有說,你請別人來宣說,用暗示的方式,或是直接指導別人宣說,兩個人都犯重。這是菩薩所應斷的犯罪事相。

以下再說明菩薩所應斷的整個犯罪過程:

丁二、犯罪因緣

「因」:說四眾過,第一個是有「說罪之心」,你今天去宣說對方的罪過,你是什麼心態呢?是指你的犯罪動機。律上說,有兩種情況:第一個、是「陷沒之心」,你希望經過這樣宣說,讓對方陷入一種不如意的狀態。他可能因為這樣,而讓大家對他失去信心。

第二個、「治罰之心」,你希望因為這樣宣說,使令他得到適當的懲罰,他會因為這樣而感到痛苦。這是揀別你在宣說的時候,不是一種鼓勵的心,這是整個犯罪的動機。

「緣」:種種方便。你用直接的宣說,或者是用間接的暗示,都叫作方便。

「法」:你清楚地說出他犯了某一條罪,而且把整個過程描述得很詳細。

「業」:對方聽懂你所講的,犯重。

身為菩薩應該怎麼辦?怎樣防止這樣的罪業發生呢?

你應該修習護持正法之行。也就是說:雖然他人有過失,菩薩為了護持正法緣故,必須要默然而不能宣說。因為你這樣宣說,破壞了正法的相續。所以菩薩即便聽到:邪見的外道惡人跟二乘惡人(這個外道是行為有邪惡,二乘人內心很清淨,但是思想上有很重的法執),當我們看到外道來批評大乘佛法,或是二乘人來批評大乘佛法,說是非法非律,說大乘哪一部經典不是佛說的、大乘某一部律不是佛說的…菩薩聽到他人譭謗大乘佛法,內心當中產生慈悲心、不忍之心,用種種方便來教化這些人,希望他們不要宣說。菩薩應該處處想到正法,必須在世間一代一代相續下去,這是菩薩要培養的觀念。

但是身為菩薩,不但沒有護法之心,反而自己去宣說四眾的過失,間接使令佛法的弘傳,產生了障礙,讓眾生聽到你這些話,對佛法產生了退轉之心。他誤認這個人的行為有問題,所講的法也都有問題;因為對人的不滿,就牽入了佛法,使令很多學法的人退失信心。這時候菩薩就結了波羅夷罪。

丁三、罪相輕重

罪相之輕重有兩方面:

第一個,就是你所說的「四眾過」是在講誰呢?

一、假設是講大乘的比丘、比丘尼,比如說北傳的、漢傳的僧團,大部分都有受菩薩戒,這樣犯重。因為你破壞了大乘菩薩的形象,影響到居士對大乘佛法的信心,因此犯重。

二、假設你所說的是無菩薩戒的比丘、比丘尼,罪比較輕。因為我是一個大乘弟子,我看到小乘有過失,我不會退失大乘的信心,不破壞大乘的信心,所以制得比較輕。

第二個,這件事你是向誰說呢?

一、向沒有受菩薩戒的人,為說菩薩七眾過犯,犯重。

二、向沒有受比丘、比丘尼戒的人,說二眾過犯,犯重。

也就是說,你是向下位的人,宣說上位的過錯,結重。

◎具六緣成重:一、是眾生。二、眾生想。三、說罪心。四、所說過。五、所對人。六、前人領解。

具六緣成重:第一個是眾生,你所宣說的是出家菩薩跟在家菩薩,乃至於是比丘、比丘尼;而且你很清楚他的身份;你有真實的想要治罰他、陷沒他;你也如實地宣說他殺、盜、淫、妄的過失;聽聞的人明白你的意思,不論虛實皆結重。

這裡,我們再次說明清楚:

殺、盜、淫、妄這四條戒當然是重罪。從酤酒戒之後的六增上戒,當你的因、緣、法、業都具足時,也犯重。但在重罪當中,又區分成兩種:一個是「重中之輕」,一個是「重中之重」:

什麼叫「重中之輕」呢?就是說,他在犯重的過程中,有慚愧心,事後想起這件事情,他內心感到不安,知道自己不對。雖然一時控制不了自己的情緒,但是事後憶念這件事,內心生起慚愧心,表示這個人的戒體沒有完全失掉,這個叫「重中之輕」,這種情況比較好懺罪,後面會說到,只要向僧眾如法懺悔,不須「重受」,因為沒有失去「戒體」。

另外一種情況,你在犯罪的過程中,因、緣、法、業四個條件,通通都具足;而且做了這件事之後,當你回憶這件事,你不認為你做錯,也沒有慚愧心,這叫作「重中之重」,失掉戒體,懺罪之後,必須要重受,因為你的行為跟你所發的誓願完全違背。我們有講過:菩薩戒最大的忌諱就是愚癡、無明,搞不清楚對錯,所以後文會講到懺悔的方法,有一種是失戒體的;有一種是不失戒體的。若失戒體懺悔清淨後,需要重受。

丁四、開緣情況

說罪之心依獎勵心,不依陷沒心,或治罰心而宣說。

開緣的情況:如果你知道這個菩薩犯了重罪,你跟他交情不錯,私下去找他,向他勸諫說:「某某人啊,我是為你好,這件事情你最好不要做了!」你是用鼓勵的心態,而不是以陷沒心或治罰心,來宣說他的過失;你可以三次勸諫他。第一次的勸諫,他沒有反應;你找適當的機會,再去勸諫一次;他又沒有反應,再講第三次,他都沒有反應。經過了三次勸諫,菩薩就不應該再講了,默然離開就可以了,因為你已經仁至義盡了。

這條戒的意義,我們再講一下:

它的整個制戒道理在哪裡?因為佛、法二寶賴僧弘傳,三寶的住世,是靠一個有明瞭性的僧寶來住持。佛陀滅度了,這個世間只剩下佛像,佛像也不能說法;法寶放在圖書館,它也不能說法;所以佛寶跟法寶的流傳,是靠菩薩僧寶的發心,才能使令正法的光明,代代流傳下去。所以三寶的住世,是靠僧寶來住持的,人的因素很重要。

但是一般人的觀念,是「人」跟「法」不分。有些人說:「依法不依人」,其實這句話,我們一般人做不到。實際上,人跟法是分不開的。我不知道諸位的想法是什麼?當你的師父出現重大過失,他教導你修法的時候,你還會去修嗎?有可能嗎?不太可能。因為人跟法很難分開。所以你譭謗他人,就連帶他所弘傳的法,也產生了障礙。受傷者是誰?當然是跟他學習的弟子嘛!你怎麼破壞我學習的因緣?

所以在律上說:一個菩薩僧寶,即使他犯了錯,就像什麼呢?「譬如死尸,猶能度人」。這個人死了,這是他個人的因果,但是抱著他的死尸,我們還是可以到達彼岸!就是說,雖然這個菩薩有過失,但是因為他講的是「正法」,很多弟子在跟他學習,還是可以栽培善根、產生增上之益。即便他的身口意有過失,菩薩為了護持正法的緣故,也不應該去宣說他的罪事。

只有一種例外:這個人不但破戒,還「破見」,那菩薩就要擊鼓而攻之了。因為這不是私下行為有問題而已,他所宣說的法是錯誤的,開始在誤導眾生,一盲引眾盲,相牽入火坑。好比他說:世間上沒有因果、沒有極樂世界的存在、大乘佛法非佛說…那就跟這條戒的情況不一樣了。我們必須釐清‘破戒’跟‘破見’的差別。破戒,他是一個死尸,還可以幫助人前進;只要他的法是正確的,我們沒有講話的餘地。

因為你講出來,對大家都沒有好處。第一個他不可能改變,第二個傷害你的菩提心,第三個對整個佛法的弘傳,產生負面的效果。三方面都損失,只有外道最高興。如果他破見,那就不一樣了,那我們就不能包容了、就不能保持默然了。當然你有權利不親近他,也不護持他,可以,你有權利選擇離開。