佛弟子文庫

佛弟子文庫大智度論釋淨佛國土品第八十二(卷第九十二)

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

爾時,須菩提作是念:「何等是菩薩摩訶薩道?菩薩住是道,能作如是大莊嚴?」

佛知須菩提心所念,告須菩提:「六波羅蜜是菩薩摩訶薩道,三十七助道法是菩薩摩訶薩道,十八空是菩薩摩訶薩道,八背捨、九次第定是菩薩摩訶薩道,佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道,一切法亦是菩薩摩訶薩道。

「須菩提!於汝意云何?頗有法菩薩所不學能得阿耨多羅三藐三菩提不?須菩提!無有法菩薩所不應學者。何以故?菩薩不學一切法,不能得一切種智。」

須菩提白佛言:「世尊!若一切法空,云何言菩薩學一切法?將無世尊無戲論中作戲論耶?所謂是此、是彼,是世間法、是出世間法,是有漏法、是無漏法,是有為法、是無為法,是凡夫人法、是阿羅漢法、是辟支佛法、是佛法!」

佛告須菩提:「如是!如是!一切法實空。須菩提!若一切法不空者,菩薩摩訶薩不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提!今一切法實空故,菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提!如汝所言:『若一切法空,將無佛於無戲論中作戲論:分別此、彼,是世間法、是出世間法,乃至是佛法!』

「須菩提!若世間眾生知一切法空,菩薩摩訶薩不學一切法、得一切種智。須菩提!今眾生實不知一切法空,以是故,菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已,分別諸法為眾生說。

「須菩提!於是菩薩道,從初已來,應如是思惟:『一切諸法中,定性不可得,但從和合因緣起法故,有名字諸法。』

「我當思惟:『諸法實性無所著——若六波羅蜜性,若三十七助道法,若須陀洹果乃至阿羅漢果、若辟支佛道、若阿耨多羅三藐三菩提。何以故?一切法、一切法性空,空不著空,空亦不可得,何況空中有著!』

「須菩提!菩薩摩訶薩如是思惟,不著一切法而學一切法。住是學中,觀眾生心行:『是眾生心在何處行?』知眾生虛妄不實中行。是時,菩薩作是念:『是眾生著不實虛妄法,易度耳!』

「是時,菩薩摩訶薩住般若波羅蜜時,以方便力故,如是教化言:『汝諸眾生,當行布施,可得饒財,亦莫恃布施果報而自高。何以故?是中無堅實法。持戒、禪定、智慧,亦如是。諸眾生行是法,可得須陀洹果,乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道。莫念有是法!』如是教化,行菩薩道而無所著,是中無有堅實故。若如是教化,是名行菩薩道,於諸法無所著故。何以故?一切法無所著相,以性無故,性空故。

「須菩提!是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時,無所住。是菩薩用不住法故,行檀波羅蜜,亦不住是中;行尸羅波羅蜜,亦不住是中;行羼提波羅蜜,亦不住是中;行毘梨耶波羅蜜,亦不住是中;行禪波羅蜜,亦不住是中;行般若波羅蜜,亦不住是中;行初禪亦不住是中。何以故?是初禪、初禪相空,行禪者亦空,所用法亦空;第二、第三、第四禪,亦如是;慈、悲、喜、捨、四無色定、八背捨、九次第定,亦如是。得須陀洹果,亦不住是中;得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果,亦不住是中;得辟支佛道,亦不住是中。」

須菩提白佛言:「世尊!何因緣故不住是中?」

佛言:「二因緣故,不住是中。何等二?一者、諸道果性空,無住處,亦無所用法,亦無住者;二者、不以少事為足,作是念:『我不應不得須陀洹果,我必應當得須陀洹果,我但不應是中住;乃至辟支佛道,我不應不得,我必應當得,我但不應是中住;乃至得阿耨多羅三藐三菩提不應住。何以故?我從初發意已來,更無餘心,一心向阿耨多羅三藐三菩提。』

「須菩提!菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中,遠離餘心,所作身、口、意業皆應阿耨多羅三藐三菩提。須菩提!是菩薩摩訶薩住是一心,能生菩提道。」

須菩提白佛言:「世尊!若一切諸法不生,云何菩薩摩訶薩能生菩提道?」

佛告須菩提:「如是!如是!一切法無生。云何無生?無所作、無所起者,一切法不生故。」

須菩提白佛言:「世尊!有佛無佛,諸法法相不常住耶?」

佛言:「如是!如是!有佛無佛,是諸法法相常住。以眾生不知是法住法相;為是故,菩薩摩訶薩為眾生故生菩提道,用是道拔出眾生生死。」

須菩提白佛言:「世尊!用生道得菩提?」

佛言:「不也!」

「世尊!用不生道得菩提?」

佛言:「不也!」

「世尊!用不生非不生道得菩提?」

佛言:「不也!」

須菩提言:「世尊!云何當得菩提?」

佛言:「非用道得菩提,亦不用非道得菩提。

「須菩提!菩提即是道,道即是菩提。」

須菩提白佛言:「世尊!若菩提即是道、道即是菩提者,今菩薩未作佛,應當得阿耨多羅三藐三菩提!云何說諸佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀,有三十二相、八十隨形好、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲?」

佛告須菩提:「於汝意云何?佛得菩提不?」

「不也!世尊!佛不得菩提。何以故?佛即是菩提,菩提即是佛。」

「如須菩提所問:菩薩時亦應得菩提!須菩提!是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜、三十七助道法,具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法,具足住如金剛三昧,用一念相應慧,得阿耨多羅三藐三菩提,是時名為佛,一切法中得自在。」

須菩提白佛言:「世尊!云何菩薩摩訶薩淨佛國土?」

佛言:「有菩薩從初發意已來,自除身麁業、除口麁業、除意麁業,亦淨他人身、口、意麁業。」

「世尊!何等是菩薩摩訶薩身麁業、口麁業、意麁業?」

佛告須菩提:「不善業——若殺生乃至邪見,是名菩薩摩訶薩身、口、意麁業。

「復次,須菩提!慳貪心,破戒心,瞋心,懈怠心,亂心,愚癡心,是名菩薩意麁業。

「復次,戒不淨,是名菩薩身、口麁業。

「復次,須菩提!若菩薩遠離四念處行,是名菩薩麁業;遠離四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分,空三昧、無相、無作三昧,亦名菩薩麁業。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩貪須陀洹果,乃至貪阿羅漢果證、辟支佛道,是名菩薩摩訶薩麁業。」

【論】

釋曰:

上來須菩提常種種問空法,以時會疑其已體寂滅無戲論法猶復多問,是以不問而心念。

復次,有菩薩及諸天,深入禪定,不好語言而欲得法利,是故須菩提不發言而心念。

問曰:

須菩提雖無言,而世尊以言答?

答曰:

佛身色視無厭足;如色無厭,聲亦如是,雖語而不妨細禪定行,是故佛以言答。

復次,佛安立寂滅相,於阿耨多羅三藐三菩提中住,不分別一切法若善、若不善等,眾生有疑而問,佛隨所問、所念而答,是故不與須菩提同。

須菩提聞是六波羅蜜等諸法甚深義,不能得其邊,是故問「何等是菩薩道?行是道,如清淨無所著,六波羅蜜等諸善法莊嚴?」

佛知其意,於須菩提所益雖少,為增益諸菩薩故,答:「六波羅蜜等是菩薩道。」

六波羅蜜是菩薩初發心道;次行四禪、八背捨、九次第定及三十七道品,但求涅槃;十八空、佛十力等微細,但為求佛道。

六波羅蜜道,多為眾生故;三十七品等,但求涅槃;十八空等於涅槃中,出過聲聞、辟支佛地,入菩薩位道——是三種,皆是生身菩薩所行。所以者何?分別諸法故。

今又「一切法皆是菩薩道」,是法性生身菩薩所行,不見諸法有好惡,安立諸法平等相故。

此中佛自說因緣:「菩薩應學一切法,若一法不學,則不能得一切種智。」

「學一切法」者,用一切種門,思惟、籌量、修觀、通達。

須菩提白佛:「若一切法一相,所謂空,云何菩薩學一切法,將無於無戲論相法中作戲論耶?所謂此彼諸法。」

略說是「戲論相」:此東、彼西,是上、是下,是常、是無常,是實、是虛,是世間、是出世間,乃至是二乘法、是佛法。

佛可具說:「一切法空相。」

若法實定有、不空者,即是無生無滅;無生無滅故無四諦;無四諦故無佛、法、僧寶——如是三寶等諸法皆壞。

今諸法實空,乃至空相亦空,眾生愚癡顛倒故著;是故於眾生中起悲心,欲拔出故,求佛身力;欲令眾生信受其語,捨顛倒入諸法實相。

是故菩薩雖知諸法空,而為利益眾生分別說;若眾生自知諸法空,菩薩但自住空相中,不須學分別一切法。

菩薩行菩薩道時,從初發意已來,如是思惟一切法無定實性,但從因緣和合起;是眾因緣,亦各各從和合起,乃至到畢竟空。

畢竟空唯是一法實;餘者無性,故皆虛誑。

我從無始世來,著是虛誑法,於六道中厭受苦惱。我今是三世十方佛子,般若是我母,今不應復隨逐虛誑法;是故菩薩乃至畢竟空中亦不著,何況餘法——所謂檀波羅蜜等!

爾時,菩薩照明菩薩道,其心安隱;自念:「我但斷著心,道自然至。」

知是事已,念眾生深著世間,而畢竟空亦空、無性、無有住處,眾生難可信受。

為令眾生信受是法故,學一切法,修行生起是度眾生方便法。

觀眾生心行所趣,知好何法、念何事、何所志願。觀時悉知眾生所著處皆是虛誑顛倒,憶想分別故著,無有根本實事。爾時,菩薩大歡喜,作是念:「眾生易度耳!所以者何?眾生所著,皆是虛誑無實。」

譬如人有一子,喜在不淨中戲,聚土為穀,以草木為鳥獸,而生愛著;人有奪者,瞋恚啼哭。其父知已,此子今雖愛著,此事易離耳,小大自休。何以故?此物非真故。菩薩亦如是,觀眾生愛著不淨臭身及五欲是無常,種種苦因;知是眾生得信等五善根成就時,即能捨離。

若小兒所著實是真物,雖復年至百歲,著之轉深,不可得捨;若眾生所著之物定實有者,雖得信等五根,著之轉深,亦不能離。

以諸法皆空、虛誑不實故,得無漏清淨智慧眼時,即能遠離所著,大自慚愧;譬如狂病,所作非法,醒悟之後,羞慚無顏。

菩薩知眾生易度已,安住般若中,以方便力教化眾生:「汝等當行布施,可得饒財,莫恃是布施果報而自憍高!此中無有堅實,皆當破壞,與未布施時無異。」

持戒等乃至十八不共法,亦如是。

「是諸法雖清淨、大有所益,皆是有為法,從因緣生,無有自性;汝等若著是法,能生苦惱。」譬如熱金丸,雖是寶物,捉則燒手。

如是菩薩教化眾生行菩薩道,自無所著,亦為眾生說無所著。

以無著心行檀波羅蜜故,於檀中不住——「不住」者,所謂布施時不取三種相,亦不著果報而自高生罪業,布施果報滅壞時亦不生惱。

尸羅波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提,亦如是。

此中佛自說不住因緣有二種:一者、菩薩深入空,不見諸法性,故不住;二者、不以小事為足,故不住。

是菩薩無有異心,但一向能生菩提道。

須菩提白佛:「若一切法無生,云何菩薩能生菩提道?」

佛可須菩提意:「一切法無生,我實處處說諸法無生,非為凡夫說,但為得無作解脫、不起三種業者說。」

復問:「世尊!佛自說:『有佛無佛,諸法法相常住』,如聖人法相空,凡夫亦如是!」

佛可其所說:「諸法實相常住;以眾生不知不解故,起菩提道。」

但為除凡夫顛倒法,故名為「道」;若決定有道可著者,即復是顛倒。道、非道平等,即是「道」,是故不應難!

須菩提復問:「云何可得菩提?用生道故得耶?」

佛言:「不也!」

何以故?「生道」者,菩薩觀是有為法生滅相謂是實,是故言「不」。

如先說熱金丸喻。

「不生法」即是無為,無作法故,亦不可以得菩提。

生、不生,二俱有過故。

「非生非不生得菩提耶?」

答言:「不也!」

問曰:

若「生不生」二俱有過,「非生非不生」復不應有過,何以言「不得」?

答曰:

若分別「非生非不生」是好、是丑,取相生著故,故言「有過」;若能不著,則是菩提道。

須菩提問:「若不以四句得者,云何得道?」

佛答:「不以道、不以非道,則得菩提。」

何以故?「菩提即是道,道即是菩提。」

「菩提」名諸法實相,是諸佛所得究竟實相,無有變異。

一切法入「菩提」中,皆寂滅相;如一切水入大海,同為一味。是故佛說:「菩提性即是道性。」

若菩提性、道性異者,不名「菩提為無戲論寂滅相」;是故說「菩提即是道,道即是菩提」。

復次,是二法異者,行道不應到菩提;諸法因果,不一不異故。

須菩提復問:若爾者,菩薩行道應便是佛!所以者何?道即是菩提故。

又佛應是菩薩!何以故?菩提即是道故。

今何以說有差別:「佛有十力等三十二相、八十隨形好?」

須菩提為新學菩薩故,分別難佛:「菩薩應即是佛!」

佛以反問答:「佛得菩提不?」

答言:「不也!」

何以故?菩提不離佛、佛不離菩提;二法和合故,是佛、是菩提。是故不應難言菩薩即是佛。此總相答。

問曰:

「佛」是眾生,「菩提」是法,云何言「佛即是菩提」?

答曰:

先有三十二相莊嚴身、六波羅蜜等功德莊嚴心,而不名為「佛」;得「菩提」故,名之為佛。是故言「佛與菩提不異」。

微妙清淨五眾和合假名為「佛」,法即是五眾,五眾不離假名,「菩提」即是五眾實相,一切法皆入菩提故;是故「佛即是菩提、菩提即是佛」。但凡夫心中分別有異。

問曰:

汝先論議中說言「菩提與道不一不異」,經中何以說:「道即是菩提,菩提即是道」,「佛即是菩提,菩提即是佛」?

答曰:

「一」、「異」雖俱不實而多用「一」,故此中說「菩提即是道,道即是菩提」,無咎!

如「常」、「無常」是二邊,「常」多生煩惱故不用;「無常」能破顛倒故多用;事既成辦,亦捨「無常」。

此中亦如是,若以觀種種別異法故多生著心;若觀諸法一相若無常、苦、空等,是時煩惱不生。著心少故,是故多用是「一」。於實義中「一」亦不用;若著「一」即復是患。

復次,別「異」無故,「一」亦不可得,相待法故;但以不著心,不取一相,故說無咎。「一」不實故,菩薩不得即是佛。

復次,今佛更答須菩提,自說因緣:「菩提雖寂滅相,而菩薩能具足六波羅蜜等諸功德,住金剛三昧,以一念相應慧,得阿耨多羅三藐三菩提。爾時,於一切法中自在,得名為佛。」

菩薩雖知「道」及「菩提」不異,未具足諸功德故,不名為佛。

又佛諸事畢竟,願、行滿足故,不名為菩薩。

得者是「佛」;法是「菩提」;求菩提者是「菩薩」。

須菩提從佛聞菩提相、道相、成就眾生已,今問淨佛國土事。

諸阿羅漢、辟支佛無有力知淨佛國事,是故問。

問曰:

何等是淨佛土?

答曰:

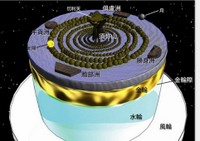

「佛土」者,百億日月,百億須彌山,百億四天王等諸天,是名「三千大千世界」。如是等無量無邊三千大千世界,名為「一佛土」。

佛於此中施作佛事,佛常晝三時、夜三時,以佛眼遍觀眾生:「誰可種善根?誰善根成就應增長?誰善根成就應得度?」見是已,以神通力隨所見教化。

眾生心隨逐外緣,得隨意事,則不生瞋惱;得不淨、無常等因緣,則不生貪慾等煩惱;若得無所有空因緣,則不生癡等諸煩惱。

是故諸菩薩莊嚴佛土,為令眾生易度故。國土中無所乏少,無我心故,則不生慳貪、瞋恚等煩惱。

有佛國土,一切樹木常出諸法實相音聲,所謂無生無滅,無起無作等;眾生但聞是妙音,不聞異聲;眾生利根故,便得諸法實相。

如是等佛土莊嚴,名為「淨佛土」。如《阿彌陀》等諸經中說。

佛答:「菩薩從初發意來,自淨麁身、口、意業,亦教他人淨麁身、口、意業。」

問曰:

若菩薩淨佛土,是菩薩得無生法忍,住神通波羅蜜,然後能淨佛土;今何以言「從初發意來,淨麁身、口、意業」?

答曰:

三業清淨,非但為淨佛土,一切菩薩道皆淨。

此三業初淨身、口、意業,後為淨佛土。

自身淨亦淨他人。何以故?非但一人,生國土中者皆共作因緣。內法與外法作因緣,若善、若不善:

多惡口業故,地生荊棘;諂誑曲心故,地則高下不平;慳貪多故,則水旱不調,地生沙礫。

不作上諸惡故,地則平正,多出珍寶;如彌勒佛出時,人皆行十善故,地多珍寶。

問曰:

若布施等諸善法得淨佛土果報,何以但說「淨三業」?

答曰:

雖知善惡諸法是苦樂因緣,如一切心、心數法中,得道時智慧為大;攝心中定為大;作業時思為大;得是思業已,起身、口、意業。布施、禪定等,以思為首;譬如縫衣,以針為導。受後世果報時,業力為大。是故說「三業」,則攝一切善法——意業中盡攝一切心、心數法,身、口則攝一切色法。

人身行三種,福德具足,則國土清淨;內法淨故,外法亦淨。譬如面淨故,鏡中像亦淨。如《毘摩羅詰經》中說:「不殺生故人皆長壽。」如是等。

問曰:

身、口、意麁業,是事易知,須菩提何以故問?

答曰:

麁、細不定故。

如求道人中布施是麁善,於白衣為細。

如小乘中不善業為麁,善業為細;摩訶衍中取善法相,乃至涅槃皆名為麁。

以麁、細不定故問。

佛次第為說麁業相,所謂奪命,乃至邪見。

是三種身業、四種口業、三種意業,皆名為麁。

復次,破菩薩六波羅蜜法,慳貪等皆名為麁。

問曰:

先說十不善道,已攝慳貪等,何以復別說?

答曰:

是六法不入十不善道——十不善道皆是惱眾生法;是六法不但為惱眾生。

如慳心,但自惜財,不惱眾生。

貪心有二種:一者、但貪他財,未惱眾生;二者、貪心轉盛,求而不得,則欲毀害,是名業道,以能起業故。

瞋心亦如是,小者不名業道,以其能趣惡處故為道。

是故別說六法無咎。

問曰:

六波羅蜜中已說戒,今何以復說「戒不淨」?

答曰:

「破戒法」是殺生等麁罪;「戒不淨」是微細罪,不惱眾生。如飲酒等,不入十不善道。

復次,破五眾戒,名為「破戒」;不破所受戒,常為三毒覆心,不憶念戒,迴向天福,邪見持戒;如是等名為「戒不淨」。

復次,若菩薩心遠離四念處等三十七品、三解脫門,是名麁業。所以者何?此中心皆觀實法,隨涅槃,不隨世間;若出四念處等法,心則散亂。譬如蛇行本性好曲,若入竹筒則直,出筒還曲。

復次,若菩薩貪須陀洹果證,是為麁。

如人聞佛說:「須陀洹果,不墮三惡道,盡無量苦,如五十由旬池水,餘在者如一渧、二渧」,則生貪心。以其心不牢固,本求作佛、為眾生;今為自身而欲取證,是為欺佛,亦負眾生,是故名麁。

譬如人請客,欲設飲食而竟不與,是則妄語負客;菩薩亦如是,初發心時作願:「我當作佛、度一切眾生」,而貪須陀洹,是則負一切眾生。

如貪須陀洹果,乃至貪辟支佛道,亦如是。

大智度論卷第九十二

上篇:大智度論

下篇:金剛般若論