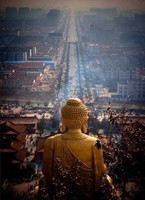

佛弟子文庫

佛弟子文庫

唐朝有一位在家修行非常了不起的居士,叫龐蘊。龐蘊有一首詩:「十方同聚會,個個學無為;此是選佛場,心空及第歸。」我們這個禪七,也是十方同聚會。文殊閣、普賢閣有來自各地的居士們,在這裡打禪七。

打禪七就是要修習無為法,無為法是解脫的法。但是,同樣在一個禪堂裡坐,很多人坐在一起,其實心態、想法、狀態,我看也有很大的差別,還不一定能做到個個發心都在這個無為法上。

有的時候我們禪修,可能是用一種做買賣、做生意的心態在那裡坐。做生意的心態是有投入,應該馬上有回報,這是一個功利主義的心態,而且投入得要盡可能少,回報得盡可能多,做生意的人應該一本萬利嘛!

所以在禪堂裡,我們稍微有投入,感覺到不相應,覺得回報得太少了,這是怎麼回事?佛經上講的、師父說的多美妙,我們希望自己一坐馬上能得到。這就是一種做生意的心態。現代社會,讓我們很多人養成了這種心理習慣,不僅在工作、生活中,到禪堂修行,也會用這種心態,急功近利。這個是第一種心態,跟無為法不相應。

也有一種心態,就是把在禪堂裡坐禪當成一種過日子。坐那兒挺舒服,也挺暖和,差不多也能靜下來,但是昏昏沉沉,心裡並不清楚。只是貪圖坐那裡很平靜的那種享受。

我們這個禪堂制度也挺好,到時候自然有人送吃的,送喝的,還有水果,都挺好,在禪堂裡一坐蠻舒服,成過日子了,但是自己沒有什麼太大的變化,回到寮房,可能還說很多閑話,說是非。可能來廟之前跟家里人還把禪七說得很偉大,出去以後又講,我在柏林寺打完幾個禪七,甚至也可能在家裡有一種優越感。

但是,打禪七的根本是什麼,它的根本是要把我們無始劫來的無明在禪堂裡面斬斷,見個分曉。所以,禪修是一場拚搏,是一場鬥爭,而且是無止境的。即使你在禪修中法喜充滿,對我們要達到的目標仍然要保持清晰,不能只是貪圖那種感覺。這是第二種心態。

還有一種心態,在禪堂裡面坐盼望著開悟,或期望某種奇跡從天而降。這種心態可以說是賭博的心態。賭博就是這樣的,沒有太大把握、異想天開。因為沒有把注意力帶回到當下這一念心,內心還有很多對修行的美妙境界的想像,有很多期盼、等待。

其實禪修、佛法,是非常理性的,百分之百的因緣果報,就是緣起法。有一分耕耘,就會有一分收穫。你不要等、希望有一個奇跡突然發生,這種盼望和等待的心本身就是障礙。

當然,也有的人坐在那兒起很多幻覺,見神見鬼,陶醉在那種幻覺裡面,依那種幻覺又產生很多見解。他的見解要說出來好像是那麼回事,跟佛經上講的差不多,但是那種見解來自於他的幻覺,來自於他的身心感受,並不來自於直接的洞察。這個也是誤區。

前面講的這些誤區,跟「十方同聚會,個個學無為」都不相應。當然也有的人想著在禪堂裡通過打坐把某種病坐好,這些都是不相應的。真正要相應,要學無為法,就要死盡偷心。前面講的都是偷心,要把這些偷心死盡。譬如一個勇士上戰場,不再抱任何生還的僥倖心理,此去不復還,是要全體投入,全體!心裡沒有任何死角。

前面為什麼講苦,就是要把我們的僥倖心理,把我們心中的死角都放下,都放下了以後,你才可能全力以赴,如勇士上戰場,全體投入。這樣的禪修,自然能使我們發生一種內在的轉化。

這個轉化也是潛移默化的,不是你盼望、期待、刻意造作就發生的。你盼望、期待、刻意造作,恰恰可能是障礙。所以修行不管修什麼法(參禪這個法門尤其如此),就是不能有偷心,必須死盡偷心。

有時候可能我們覺得修行有什麼玄妙啊?把這些高僧大德開示中所說的做到了,玄妙自然有,盡在其中。像參禪,虛雲老和尚給你開示。在雲居山打禪七,他講參禪的先決條件,講怎樣用功,初心用功、老參用功,針對不同的情況已經講得非常清楚。

關鍵是我們能不能認真去做,以及我們具不具備老和尚講的先決條件——深信因果,持戒,發出離心,他講的這些先決條件相當重要。

如果沒有這些先決條件,你去修,不容易相應,由不相應產生懷疑,由懷疑產生誹謗,那你就不能怪他,也不能怪講的人。如同我們有病要吃藥,我們如果不按照吃這個藥的相關要求,要求你一天吃幾次,每次吃幾片,吃藥的時候要忌諱什麼,你不按這個去吃,最後藥效沒達到,那你不能怪藥,怪我們自己。

所以到禪堂裡來,最重要的就是這個發心,發心要純正。發心純正以後在用功的過程中能全力以赴,大死一番。偷心死盡的時候,心自然能打成一片,不管你用哪個法門。

昨天我們講參禪的法門,參話頭。參話頭要打成一片,最重要的是要有大信心,要起大疑情,這可以說都是偷心死盡的另外一種說法。

我們柏林禪寺趙州禪師的無字公案,無門關,參「無」。狗子還有佛性嗎?無。參這個「無」,宋代的祖師們講過,就是要死盡偷心,欲罷不能。不僅僅是我們不正確的發心要死盡,就是我們起心動念,推理妄想分別,都要被「無」斬斷。

我們打個比喻,這個分別心就像一個人的腦袋一樣,讓它不斷地撞牆,這個牆就是「無」,就叫「無門關」,撞這個關。你每每提「無」的時候能夠造成一種意識上的暈厥,就好比一個人把腦袋往牆上一撞,當場暈倒,暈過去。當然暈過去他還可能醒來,再撞。這是比喻,比喻參話頭。

我們這裡參「無」,當然有的地方參「念佛的是誰」,也是一樣的。因為這個「誰」,也不是要你去推理、思考、追尋,這個「誰」,要向自己內心反問,捫心自問,恰恰就是用這個「誰」,我們要撞它,用我們的分別心去撞這個「誰」,每每撞。

這個撞當然就是每每一提起,一反問,你以前的路是走不通的,所以比喻作「撞」,這種鍛煉也是要讓我們死盡偷心。

除了前面講的發心,我們平時各種習氣情緒是粗的偷心,還有更細的偷心,潛伏在內心深處的暗流,像水一樣流動。這個暗流也要被截斷,才有相應的可能。前面講的那些人連粗的偷心都沒有死掉,想自己在心靈上來一個革命,來一個力劈華山,這是不可能的。

所以用功的本身並不複雜,複雜的可能恰恰是我們心裡各種各樣的情緒,不正確的發心,這些地方是很複雜的。這些地方的複雜,要用一個簡單來對治。這個簡單,就是死,就一個字。有死才可能有活,這些偷心的死就能與無為法相應,才能做到龐蘊說的「心空及第歸」。

「心空」也不是說心裡有很多東西把它空掉,而是見到心本來的空。這個心本來就是空的。沒有見到那是白說,說也沒用,要親自見到、看到一回,所以他說「心空及第歸」。歸,就是回家,回到我自己的家。希望大家在死盡偷心這一點上好好用功,不僅在禪堂裡用功,也要在生活中用功,在寮房裡用功,在走路中用功,才可能成片。