佛弟子文庫

佛弟子文庫大賢法師義記序

大薦福寺僧道峯撰

吾觀。悠悠群動。營塵業。以增夫漏根。遑遑眾人。攀垢緣。以津於惑樹。譬乎空花起滅火輪施馳。故真梵哀夫。運之以寶筏。世雄宰化授之。以金章。若賾其精微。冥厥中秘。則超識妄海。遺捐汩紛。宅神靈卿。懌用恬止。自天鼓始奏於光曜。道實正真。世眼初滅於堅林。理唯一悟。至乎千歲之後。二宗肇興。執有則遣空。著空則遣有。各據邊岸。未涉中源。嗟乎德風。罷熏。仙露失味。大義將喪。孰雲提綱。則五日傳照於五天。還舒麗景。千部飛聲於千古。再樹洪勳。信夫繼燭傳燈。春蘭秋菊。然應五百。而傑起。其誰歟。即東國大賢法師其人也。玄風清邈。道氣孤雄。龍章鳳雛之姿。河關缶聳之量。踰弱冠之歲。栽覺樹於青丘。將成立之年。泛慈舟於陸海。而跡幽期遠。遂潛用。韜光嗟義苑之彫榮。嘆法橋之墜構。因述瑜伽纂要三卷。造唯識抉擇一卷菩薩戒本宗要一卷。並本母頌一百行。用傳來葉。並詞妍理邃。文約義豐。彪炳之惠日增明。采[火*(?/示)]之覺山踰麗。庶使迷於岐路。直觀南指之車。昧其形顏。仰鑒西秦之鏡者爾。

菩薩戒本宗要一卷

青丘沙門大賢撰

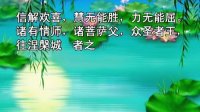

勇士交陳死如歸 丈夫向道有何辭

初入恆難永無易 由難若退何劫成

丈夫欲取三界王 當揮智劍斷眾魔

吾於苦海誓無畏 莊嚴戒筏攝諸方

今依此經釋持犯要。略有三門。一申經意門。二能所成門。三修行差別門。

一經意者。經曰。梵網經盧遮那佛說菩薩心地品。梵者。能淨之義網者。攝有情義。謂此經者。乃至有頂。生死大海拘持有情。終致無上寂滅之岸。無盡饒益諸飢渴類。如世網故。由斯世尊。因梵網說一部宗心。生長萬德名為心地。

二能所成門者。略有二門。一能成相門。二所成相門。一能成者。如經曰。一切有心者。皆應攝佛戒。謂無上乘。至深至廣。以至深故。極之良難。由至廣故。一切成因。一塵微渧山海本故。由此諸佛制戒無礙。但解語者。所發之心。由種姓力皆成因故。此復云何。謂如有一人決定。希求斷一切惡。修一切善。盡有情界。至丈夫行。爾時於此解脫分心。由羯磨緣。得菩薩戒。一切惡者。從初發心乃至菩提。所斷及捨一切雜染。一切善者。從初發心乃至菩提。所生及得一切清淨。有情界者。窮未來際所荷負。一切求道莫大斯。焉名至丈夫。何者鳳凰之卵雖未破穀自在超境之勢。初發之心雖在纏裹。便有近物性蚊虻舉翼。而無翳天之用。二乘出染。而無覆生之功。如經迦葉菩薩頌曰。發心畢竟二無別 如是二心先心難 自未得度先度他 是故我禮初發心初發已為天人師 勝出聲聞及獨覺 如是發心過三界 是故得名最無上。

二所成相者。如經曰。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。已略說波羅提木叉相貌。謂菩薩戒依實取捨。不同餘戒佛。知時宜。說輕為重。說重為輕。故於三際。戒相決定。然望聲聞。略有三種不同分相。一受不同分相。謂菩薩戒。除具七遮。一切受得。如本業說。六道眾生受得戒。但解語得戒不失。佛子三世劫中。一切佛常作是說。由此亦有自受之法。又雖犯重。若非七遮。現身得受。不同餘戒。如本業說。十重有犯無悔。得使重受。瑜伽亦爾。然此經中。約犯七遮。密意總說。犯十重者。現身不得戒。二犯不同分相攝大乘說。菩薩性罪不現行故。與聲聞共相似。遮罪有現行故。與彼不共於此處所有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。謂人與行各有四句。人四句者。一內邪外正。二外染內淨。三俱淨。四俱染。行四句者。一合小福而乖廣大。二順深遠而違淺近。三俱順。四俱違。此中菩薩取中間二故。與聲聞自有不同。由此亦有性罪現行。如瑜伽說。善權方便為利他故。於諸性罪。少分現行。而無所犯。反生功德。乃至廣說。若以至知。唯佛境界而隨分故。一切由心。不爾如何。自判地獄。以諸聖者已斷彼故。如契經言。菩薩知以破戒因緣。令人受持愛樂大乘。則得破戒。菩薩爾時應作此念。我寧一劫若減一劫。墮無間獄。受此罪報。要令是人不退菩提。文殊白佛言。為此毀戒。墮阿鼻獄。無有是處。佛讚善哉。瑜伽亦同。問既生功德。何名性罪。答意樂雖善。方便惡故。然處處說不染不犯。但由意樂。不由方便。以方便時亦有染故。如說。在家慈心行淫。出家不爾。護聲聞故。問同受三聚。戒支應等。如何一事犯不犯別。答戒支雖等。修有分齋。如不定性所知障性。隨其所望染不染故。三捨不同分相。比丘五緣。菩薩四緣。如論廣說。又比丘三品犯重。皆捨淨戒。菩薩必由上品纏捨。如慈尊說。若諸菩薩。毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說。名上品纏犯。非諸菩薩暫一。現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻。又比丘戒。必總受持故。犯一重。便失一切。菩薩不爾。如瑜伽言。菩薩戒中。無無餘犯。乃至廣說。謂上品纏雖破一重。不失餘故。猶如近事總受持一。雖名犯戒。而成其性。如契經言。有而犯者。勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。又初誘戒。由有一分受。亦有一分持。如世尊言。受一戒。名一分優婆塞。菩薩亦爾。隨分戒故。如契經言。有受一分戒。名一分菩薩。乃至十分。名具足受戒。又比丘戒。隨命即捨。菩薩不爾。雖轉餘生。戒隨遂故。廣說如論。又如經說。一切菩薩凡聖戒。盡心為體。是故心盡戒亦盡。心無盡故戒亦無盡。問亦可菩薩。期願勝故。別受八戒。過日夜持。答如支無過所制而受。時亦應然。寧過邊際。如觀經說。大王日日受八戒。問若爾。如時必應具支。或復如支亦可減時。是則違經。如說。我於一時。住恆河邊。迦旃延來作如是言。世尊。我教眾生。令受齊法。或一日。或一夜。或一時。或一念。如是之人成齊不耶。我言。比丘是人得善。不名持齋。我諸弟子。聞是說。已不解我意。唱言。如來說八戒齋具受乃得。答一惡應遮。一支成戒。欲進定慧。不減其時。菩薩七眾。隨順聲聞。八戒亦爾。別受如彼。如涅槃經頌曰。若為無上道 一日一夜中 受持八齋法 則生不動國。

三修行差別門者。略有四門。一親近善士門。二聽門正法門。三如理作意門。四如說修行門。一近善士者。如世尊言。一切眾生。為大菩提近因緣者。無先善友。謂友有四。一順善違惡。二順惡違善。三善惡皆順。四善惡俱違。此中初一。應與事同。雖其惡者。以改為師。不以同心斷金之友。開於額上之珠。使成菩提器。誰有不憑勝近而立其功者也。是故親近善士為先。二聞正法者。如契經言。設滿世界火。必過要聞法。謂由一句。能斷苦輪故。聞半偈。魂沉雪山。然於四處。安住正念。然後請問。如論應知。朝聞未夕要必流通。以他正行。為自萬行。以他成道。為自菩提。設誤正念。墮阿鼻獄。利一眾生。甘心受苦。如契經言。為一眾生。億劫修行。使無量眾。令度苦海。三如理作意者。謂觀四事。先治四倒。一者諸行無常。生必滅故。諸盛歸衰。非究竟故。二者有漏皆苦。由三苦故。然以愛網纏生死輪。合離毒刃之所割裂。憂苦火箭之所射然。廣說如論。三者三界。不淨雜染性故。然似淨現如怨誑親。諸不淨想。如論廣說。四者諸法無我。二我空故。謂諸蘊法生滅為身。起不言起。滅無滅想。諸法一相。所謂無相。如幻緣生。無自性故。無性之性。即諸法性。雖不出相。莫見其軀。雖在言裡。未談其狀。四如說修行者。誓起十地。遠志菩提。出家辭別所愛之類。掃衣量缽如法受持。樹百姓門以為家糧戒定慧中。如說修行。此復云何。謂於四門善巧。菩薩能淨戒行。妙具資糧。一護正念門。二波羅密多勝門。三輕重性門。四持犯相門。一護正念者。謂於可愛。應作此念。諸欲無飽。如枯骨等。乃至厄如樹端爛果。如羅剎女。少味多災。遍害於世出世義利。於此不忍。何盡苦際。若對相違。應作此念。雖諸有情一如來藏。而迷自心。計為他故。妄生喜恚。沉於苦流。自業受果。引他為緣。令墮惡趣。深是自過。我曾尚求無義利事。不顧地獄。長受大苦。況為菩提。暫時小苦而不忍受。若在中容。應作此念。命如放箭。俯仰一生。今日欲盡。何義利成。無始供身。身所反害。無邊生死。無所不覊。如世尊言。大地無有汝等長夜。不受無量生死苦處。一人一劫所受身骨。不爛壞者。其聚量。齊王舍城側廣博脇山。所飲乳汁如四海水。身所出血。復愛別離所泣之淚。多四大海。大地草木盡斬為籌。以數父母。亦不可盡。無量劫來。或在地獄。或在畜生。或在餓鬼。所受行苦。不可稱計。如是思惟。夙夜匪懈。乃至中夜。右脇而臥。住光明想。如野鹿寐。如坐禪經曰。煩惱深無底 生死海無邊 度苦船未立 云何得睡眠。

二波羅密多攝門者。略有二門。一總性攝門。二別相攝門。初者諸行。由作不作應作四句。七種最勝之所攝受。乃名到彼岸故。廣說如論。然到彼岸各有九相。如瑜伽說。應當善巧。後者有三種。一因果。攝前為後依故。順前句攝。後淨持前故。順後句攝。雖別別修。由引持故。一一自然遍修一切。二者體攝修一一行。一切無貪施性。一切思業戒性。一切無瞋忍性。一切勇悍精進性。一切專注靜慮性。一切正見後五性。由此一行修一切行。必相應故。三者用攝無貪等法。一一具有無畏等施。乃至成就有情智儀。互相資助展轉眷屬。皆以一切俱行功德。為自性故。由此於一切行。行一切行。是則一念修一切行。豈唯阿僧企耶已後。又無數劫實在一念。如旋行者。實向自項。為未來際。項亦背顏。為過去際。無始無終歸一念故。如有頌言。處夢謂經年 悟乃須臾項 故時雖無量 攝在一剎那。

三輕重性門者。所取及捨。雖攝一切雜染清淨。於加行業。制禁戒故。略有十重四十八輕。然菩薩戒。意地為本。若見勝利。縱身語故。無惡不由貪瞋癡者。無不為引好推惡。所以後四為根本重。攝善戒中極違有二。一修福舍智。二棄大向小。貪偏引初。愚癡遍引。餘二引後。違大乘故。攝有情中極違有二。一先自後他。二有親怨想。惟惡引初。貪瞋引後。愚癡邪見通引一切。由此隨應。為三聚本。四持犯相門者。略有三門。一總相門。二別相門。三究竟門。一總相者。若作必犯。設犯亦作。四句分別。或有作而非犯。謂見勝利菩薩戒中。乃至下凡。善心所作。皆非犯故。或有不作而犯。謂隨喜等。餘句應知。若犯必染。設染定犯。謂有四句。第一句者。無覆無記。無知。放逸。此罪助惡招彼果故。第二句者。謂欲斷彼。生起意樂。發勤精進。煩惱熾盛。弊抑其心。時時數起。餘句應知。若犯必罪。設罪亦犯。謂順前句。以犯亂等。無所了知。故思業故。若有重罪。亦業道。設有業道。亦重罪。四句分別。或有是重而非業道。謂酤酒等。及餘一分或有業道而非重攝。謂綺語等餘句應知。若重業道亦必捨戒。設捨戒者亦重業耶。應作四句。一中下品纏。犯他勝處。謂有慚愧。亦不深耽見是功德。二自及向他。捨菩提願。三上纏。總別犯他勝處。起根本罪。除爾所相。為第四句。問若爾何故本業經言。菩薩戒有受法。而無捨法。有犯不失。盡未來際。答下乘向大。有應捨法。棄菩薩戒。無應爾故。或菩薩戒。無無餘犯。無有總盡。如前說故。二別相者。若於自他。讚毀必罪。設毀讚者。亦是福耶。謂有四句。或有讚毀罪毀讚福。如次他邊損害故。饒益故。或有讚毀福毀讚罪。摧邪等故。佞引利故。或有讚毀亦福亦罪。毀讚亦爾。謂順淺小違深廣等。或有讚毀毀讚非罪非福。謂如彼心增上犯亂。或重苦逼。或未受戒無記所作。若讚毀罪。必他勝處。設他勝處。亦讚毀耶。謂輕重相難可決定。隨位持犯極微細故。然約初業四句分別。謂有讚毀而非重罪。雖有愛憎。不為利等。雖染犯罪。而非重故。餘句應知。此中且說讚毀一戒。所餘持犯類此應知。謂菩薩戒。與諸行心。廣蕩無方。無所據礙。行者之機。過塵沙故。萬行一一以千門。應塵機。修一一故。罪福之性難別。一行應塵之故。邪正之相易濫。雖無數機。皆入菩薩之道。雖無礙門。莫出菩提之因。無不道故。高出狹情之謗。皆為因故。深入廣慧之嘆。雖同人面。豈合一相。雖向遠路。寧唯特足。如契經言。於乘緩者。乃名為緩。於戒緩者。不名為緩。菩薩摩訶薩。於此大乘。心不懈縵。是名奉戒。為護正法。以大乘水。而自澡浴。是故菩薩。雖現破戒。不名為緩。三究竟者。即以二空亡三輪相。如契經言。應以不護圓滿淨戒波羅密多。犯無犯相。不可得故。謂戒。罪。人。三輪之相。不即緣故。雖相非無。不離緣故。自性非有。即。離。中間。亦不可得。性非有故。勿增能持。相非無故。不撥無犯。空而不撥。不失戒相。有而不增。無犯戒性。雖明輕重是非之相。而見三輪。非究竟行。諸法如義。即名如來。由修無我。之所得故。此無相行。永斷二障。能滿二利。名為究竟。何者。一念之內三際圓融。便謂菩提。不離發心。增上意樂。從此而生。如契經說。當果諸佛。摩頂說法。一法之空。一切無生。便謂。自心流成六道。同體大悲。從此而起。如契經言。即此法身無量煩惱之所漂動。往來生死。名為眾生。護持既爾。出離亦然。如有頌曰。一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者 端坐念實相 眾罪如霜露 慧日能消除 是故應至心 勤懺六根罪。

此三聚戒。離苦樂邊。證斷智恩三身德本。誡如調絃妙取其中。如契經說。菩薩為道受四供養。身不堅牢則不忍苦。不忍苦故。不能修善。於苦生恚。於樂生貪。乃至廣說。吾為遍訪一切論宗。數寶之項。少年位滿。今為半錢之利。鳩此要門。為後修集古跡。如瑜伽記並頌。申自意樂。如唯識判一卷。幸有同趣。詳而取決 已開聖典微密要 圓鏡懸空照長霄 人身聖教難可再 有心欲出宜及時。

菩薩戒本宗要一卷

下篇:菩薩戒本持犯要記