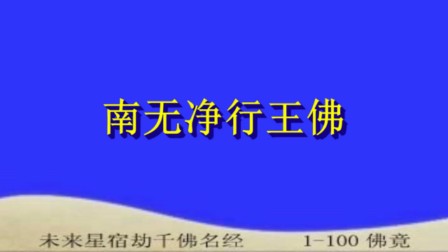

佛弟子文庫

佛弟子文庫阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百一十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之四

三業。謂身語意業。復有三業。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。順樂受等業。契經雖作是說。而不廣辯。廣說如前。復有說者。前雖分別身等三業。而未分別順樂受等三業。今欲分別故作斯論。所說受名總有五種。一自性受。二現前受。三所緣受。四相應受。五異熟受。自性受者。如說三受。謂樂受。苦受。不苦不樂受。現前受者。如大因緣法門經說。阿難當知。受樂受時餘二受便滅。應知如是所受樂受。是無常苦滅壞之法。離我我所如是苦受。不苦不樂受應知亦爾。所緣受者。如識身論說。眼色為緣生於眼識。三和合故觸。觸為緣故受。當知此受能領受色非數取趣。色是眼觸所生受緣非數取趣。如是乃至意法廣說亦爾。相應受者。如說有樂受法。有苦受法。有不苦不樂受法。云何樂受法。謂樂受相應法。云何苦受法。謂苦受相應法。云何不苦不樂受法。謂不苦不樂受相應法。異熟受者。如此中說。順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。於此五受中依異熟受而作此論。云何順樂受業。謂欲界系善業。乃至第三靜慮地善業。云何順苦受業。謂不善業。云何順不苦不樂受業。謂廣果系善業。及無色界系善業。問順樂受業決定能感樂受異熟果耶。餘二受業為問亦爾。若決定者。此後所說當云何通。如後論言。頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熟。若不定者。何故說名順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。有說定感。謂順樂受業。決定能感樂受異熟。由此故名順樂受業。乃至順不苦不樂受業。決定能感不苦不樂受異熟。由此故名順不苦不樂受業。問若爾。後所說云何通。如說。頗有業不感身心受異熟。而感異熟耶。乃至廣說。答彼業定感彼受異熟。及感色心不相應行。然所感受不常現前。所感色等則恆相續。於所感受不現前時。說彼受業唯感色心不相應行。是故無過。如此則二文善通。復有說者。順樂受業不定。能感順樂受異熟。乃至順不苦不樂受業不定。能感不苦不樂受異熟。問若爾。何故此業名順樂受等耶。答順樂受業。雖不定感樂受異熟。然感樂受異熟者唯此業非餘。故說此為順樂受業。餘二受業所說亦爾。復有說者。順樂受業。雖不定感樂受異熟。然如樂受能與喜樂作所依止。令喜樂生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順樂受業。順苦受業。雖不定感苦受異熟。然如苦受能與憂苦作所依止。令憂苦生相續而轉作安足處。餘異熟果亦能如是。故名順苦受業。順不苦不樂受業。雖不定感不苦不樂受異熟。然如不苦不樂受。不能與喜樂憂苦作所依止。不能令喜樂憂苦生。相續而轉作安足處。餘異熟果亦復如是。故名順不苦不樂受業。復有說者。如樂受能長養所依。餘異熟亦爾。故名順樂受業。如苦受能損害所依。餘異熟亦爾。故名順苦受業。如不苦不樂受。非能長養亦非損害所依。餘異熟亦爾。故名順不苦不樂受業。問欲界乃至第三靜慮。有不苦不樂受異熟不。若有者。此中所說云何通。如說。云何順不苦不樂受業。謂廣果系善業。及無色界系善業。若無者。靜慮中間所有善業。當言能感何受異熟。或有說者。下地無有不苦不樂受異熟。所以者何。下地法麁。此受微細。下地不寂靜。此受寂靜。復有說者。下地有情所起善業。皆為求樂受故起。無有希求不苦不樂受者。是故下地所有善業。不感此受異熟。問彼亦無有求苦受者。何故下地感此異熟。答欲界有情為求樂故多造苦因。故雖不求而感彼異熟。捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者。是故無彼異熟。問靜慮中間所有善業。當言能感何受異熟。答感初靜慮喜根異熟。復有說者。感初靜慮樂受異熟。問若爾。後文云何通。如說。頗有業感心受異熟。非身耶。答有。謂善無尋業。答彼文應作是說。謂善無尋無伺業。而不作是說者有何意耶。應知此中言勢減少。或有說者。靜慮中間所有善業。雖不感受異熟果。而能感色心不相應行。問若爾。何故此後論言。善無尋業感心受耶。答但言能感心受非身。不言唯感心受異熟。非感色心不相應行。復有說者。下地亦有不苦不樂受異熟。問此中所說當云何通。如說。云何順不苦不樂受業。謂廣果系善業。及無色界系善業。答此中但顯順不苦不樂受業異熟最後邊際。謂第四靜慮是有色地邊。無色界是三界邊。復有說者。此中但顯此受異熟不共田器。誰是此受異熟不共田器。謂第四靜慮。及無色界。復有說者。下地雖有此受異熟。然為餘受所覆。相不明瞭不久相續。從廣果上更無餘受。唯有此受明瞭相續。是故偏說。諸說下地無不苦不樂受異熟者。彼說欲界下三靜慮阿羅漢等。住威儀心入涅槃。廣果阿羅漢。住威儀心異熟心入涅槃。無色界阿羅漢。住異熟心入涅槃。諸說下地亦有不苦不樂受異熟者。彼說欲界四靜慮阿羅漢等。住威儀心異熟心入涅槃。無色界阿羅漢。住異熟心入涅槃。

已說前後三業自性。今當顯示雜無雜相。為前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業無漏業。此中前三業通有記無記。後三業唯有記。前三業通有漏無漏業。後三業唯有漏。是故言前攝後非後攝前。不攝者何。謂無記業及無漏業。三業謂身語意業。復有三業。謂過去未來現在業。復有三業謂善不善無記業。復有三業。謂學無學非學非無學業。復有三業。謂見所斷修所斷無斷業。為前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。所以者何。以身語意業自性。或過去或未來或現在。或善或不善或無記。或學或無學或非學非無學。或見所斷或修所斷或無斷。故言隨其事展轉相攝。

三業謂身語意業。復有三業。謂欲色無色界系業。為前攝後。後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三業唯有漏。是故言前攝後非後攝前。不攝者何。謂無漏業。

四業如前說。三業謂順現法受等業。為四攝三。三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。欲界系善不善不定業。色界系善不定業。有三非四。謂無色界系善決定業。有四亦三。謂欲界系善不善決定業。及色界系善決定業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界系善不定業。及無記業。四業如前說。三業謂順樂受等業。為四攝三。三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界系善業。有四亦三。謂欲界系善不善業。色界系善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。及無記業。

四業如前說。三業謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為四攝三。三攝四耶。答三攝四。非四攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。無色界系善業。及無記業。

四業如前說。三業謂欲界系等業。為四攝三。三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界系善業。一切無記業。有四亦三。謂欲界系善不善業。色界系善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思。餘無漏業。三業謂順現法受等業。復有三業。謂順樂受等業。為前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。此中前三唯攝定業。後三通攝定不定業。是故言後攝前非前攝後。不攝者何。謂不定業。

三業謂順現法受等業。復有三業。謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。此中前三業。唯攝定唯有記唯有漏業。後諸三業。通攝定不定。有記無記。有漏無漏業。是故言後攝前非前攝後不。攝者何。謂不定業。無記業無漏業。

三業謂順現法受等業。復有三業。謂欲界系等業為前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。此中前三業唯攝定唯有記業。後三通攝定不定。有記無記業。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。

三業謂順樂受等業。復有三業。謂過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。此中前三業。唯有記唯有漏。後諸三業。通有記無記。有漏無漏。是故言後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。問何故無記及無漏業不感樂受等異熟耶。答諸無記業自性羸劣勢不堅住。故無異熟。諸無漏業離諸煩惱。非三界系。故無異熟。所以者何。若所起業自性堅強。煩惱所繫者能感異熟。譬如外種若體堅實。有水所潤糞土所覆。乃能生芽。若不堅實。雖有水潤糞土所覆不能生芽。若雖堅實無水所潤糞土所覆亦不生芽。內業亦爾。若體堅強愛水所潤餘煩惱覆能感異熟。諸無記業雖愛水潤餘煩惱覆。而性劣不堅不感異熟。諸無漏業雖體堅強。無愛水潤餘煩惱覆不感異熟。諸不善業有漏善業具足二義能感異熟。是故無記及無漏業。非前所攝。

三業謂順樂受等業。復有三業。謂欲界系等業。為前攝後。後攝前耶。答後攝前非前攝後。不攝者何。謂無記業。此中前三業唯有記。後三通有記無記。是故言後攝前非前攝後。不攝者何。謂無記業。

三業謂諸過去等業。復有三業。謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。義異體不異故。三業謂過去等業。復有三業謂欲界系等業。為前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三唯有漏。是故言前攝後非後攝前。不攝者何。謂無漏業。

三業謂善等業。復有三業。謂欲界系等業。為前攝後。後攝前耶。答前攝後非後攝前。不攝者何。謂無漏業。此中前三業通有漏無漏。後三業唯有漏。是故言前攝後非後攝前。不攝者何。謂無漏業。三業謂善等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝。義異體不異故。三業謂欲界系等業。復有三業。謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答後攝前非前攝後。不攝者何。謂無漏業。此中前三業唯有漏。後三業通有漏無漏。是故言後攝前非前攝後。不攝者何。謂無漏業。三業謂學等業。復有三業。謂見所斷等業。為前攝後。後攝前耶。答隨其事展轉相攝如前釋。頗有業感身受非心耶。答有。謂不善業。謂以不善業唯感苦根異熟故。問何故不善業不感心受耶。答彼類心受。所謂憂根而憂根非異熟故不感心受。問何故憂根非異熟耶。答憂根作意生故。分別強故。離欲捨故。異熟不爾。

頗有業感心受非身耶。答有。謂善無尋業。此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者。此善無尋業所感心受異熟。謂第二靜慮喜根。第三靜慮樂根。第四靜慮。及無色界捨根。有說。亦感初靜慮喜根同一地故。而不感三識相應。樂根以此業微細故。諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者。此善無尋業所感心受異熟。謂第二靜慮喜根捨根。第三靜慮樂根捨根。第四靜慮。及無色界捨根。有說。亦感靜慮中間捨根。有說。亦感初靜慮喜根樂根麁故非此業感。

頗有業感身心受耶。答有。謂善有尋業。諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者。此善有尋業。若在欲界感五識身相應。樂根身受異熟。及感意識相應。喜根心受異熟。若在初靜慮感三識身相應。樂根身受異熟。及感意識相應。喜根心受異熟。諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者。此善有尋業。若在欲界感五識身相應。樂根捨根身受異熟。及感意識相應。喜根捨根心受異熟。若在初靜慮感三識身相應。樂根捨根身受異熟。及感意識相應。喜根捨根心受異熟。問何故喜根是異熟果非憂根耶。答喜受行相有麁有細。不必恆時作意而起。不必恆時是強分別。微細定中亦得有故。又此喜根非離欲捨。與異熟法不相違故有是異熟。憂根不爾故非異熟。問何故捨根唯善業感非不善耶。答捨根行相微細寂靜。智者所樂故善業感。諸不善業性是麁動。故不能感捨受異熟。頗有業不感身心受而感異熟耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熟。色異熟者。謂九處除聲處。心不相應行異熟者。謂命根眾同分得生住老無常。有說。及無想事。

問此中何者名身受。何者名心受。答若受在五識身名身受。在意地名心受。復有說者。諸受中無分別者名身受。有分別者名心受。復有說者。若受緣自相境名身受。緣自相共相境名心受。復有說者。若受緣現在境名身受。緣三世及無為境名心受。復有說者。若受緣實有境名身受。緣實有假有境名心受。復有說者。若受於境一往取者名身受。數數取者名心受。復有說者。若受於境暫緣即了者名身受。推尋乃了者名心受。復有說者。諸受中若依色緣色名身受。若依非色緣色非色名心受。如色非色如是有對無對。積聚非積聚。和合非和合說亦爾。尊者世友說曰。佛說二受。謂身受心受。何者名身受。何者名心受。此中無有身受。諸所有受皆是心受。何以故。心相應故。然所有受若依五根轉名身受。恆以身為增上緣故。若依意根轉名心受。恆以心為增上緣故。有作是說。無有身受。諸所有受皆是心受。何以故。心相應故。然所有受若依三根轉。取和合境名身受。恆作想故。若依三根轉取不和合境名心受。非恆作想故。大德說曰。受有二種。一者身受。二者心受。若是身受。亦是心受。有是心受而非身受。謂所有受不取外事而起分別。但依內事執取其相而起分別。謂緣一切補特伽羅。有緣法處所攝色。心不相應行無為法等名心受。大德欲令如是心受。無實境界唯分別轉。

如說三障。謂煩惱障業障異熟障。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。若諸有情成就六法。雖聞如來所證所說法毘奈耶。而不堪任遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。何等為六。一煩惱障。二業障。三異熟障。四不信。五不樂。六惡慧。雖說成就如是六法。而未廣辯亦未曾說。云何名煩惱障。云何業障。云何異熟障。彼契經是此論緣起根本。彼所未說者今應說之故作斯論。復有說者。前雖分別諸業。而未分別彼業等障。今欲分別故作斯論。

如是三障。總以熾然勐利煩惱五無間業那落迦等種種異熟。為其自性。已說自性所以今當說。問何故名障。答如是三種。能礙聖道及聖道加行善根。是故名障。云何煩惱障。謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱。由如此故。難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此中本性具足熾然勐利貪煩惱者。如難陀等。具足熾然勐利瞋煩惱者。如指鬘等。具足熾然勐利癡煩惱者。如迦葉波等。問若爾者如說難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。此言善通。由彼精勤方便教化皆見諦故。如說能礙聖道及聖道加行善根。此云何通。答彼雖能礙聖道及聖道加行善根。然由佛力巧化方便彼得見諦。於舍利子等諸大聲聞非所化境。復有說者。具足熾然勐利貪煩惱者。如黃門等。具足熾然勐利瞋煩惱者。如氣噓等。具足熾然勐利癡煩惱者。如六師等。問若爾如說能礙聖道及聖道加行善根。此言善通。由彼畢竟不見諦故。如說難生厭離難教誨等。此云何通。由彼畢竟不得見諦不名難故。答應作是說。不生厭離不可教誨等。而不作是說者有何意趣。謂即不生厭離名難生厭離。乃至即不得解脫。名難得解脫。

問云何建立此煩惱障。為依成就。為依現行。答此依現行。不依成就。若依成就者則一切有情無有差別。等具成就諸煩惱故。由依現行而建立故煩惱差別。則成四句。或有煩惱熾然非勐利。或有煩惱勐利非熾然。或有煩惱亦熾然亦勐利。或有煩惱非熾然亦非勐利。煩惱熾然非勐利者。謂下品煩惱數行者是。勐利非熾然者。謂上品煩惱不數行者是。熾然亦勐利者。謂上品煩惱數行者是。非熾然非勐利者。謂下品煩惱不數行者是。此中熾然非勐利煩惱。亦是煩惱障。由此煩惱雖是下品以數行故。依下生中。依中生上。漸次乃至能斷善根。彼勐利非熾然煩惱。亦非煩惱障。由此煩惱雖是上品。不數行故漸可損減。乃至能入正性離生究竟斷滅。彼熾然亦勐利煩惱。是煩惱障一切為重。彼非熾然非勐利煩惱。非煩惱障一切為輕。如是善根亦有四句。或有善根熾然非勐利。或有善根勐利非熾然。或有善根熾然亦勐利。或有善根非熾然非勐利。熾然非勐利者。謂下品善根數行者是。勐利非熾然者。謂上品善根不數行者是。熾然亦勐利者。謂上品善根數行者是。非熾然非勐利者。謂下品善根不數行者是。此中熾然非勐利善根。不為煩惱障所障。由此雖是下品善根以數行故。依下生中。依中生上。漸次增長能速趣證一切結斷。彼勐利非熾然善根。則為煩惱障所障。由此雖是上品善根不數行故。或容煩惱數數現行。漸次增長能斷善根。彼熾然亦勐利善根一切為勝。彼不熾然不勐利善根一切為劣。

云何業障。謂五無間業。何等為五。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五恶心出佛身血。問如前所說能礙聖道及聖道加行善根。故名為障。除五無間業。復有其餘妙行惡行。所謂決定第八有業。及上瞋恚纏害招多蟻等。由此為障不能於現法中趣入聖道。何故不說為業障耶。答亦應說此以為業障。而不說者當知此義有餘。此中三障皆有餘說。復有說者。五無間業定能為障是故偏說。餘妙行惡行。或能為障。或不為障。是故不說。復有說者。五無間業具五因緣。易見易知是故偏說。何等為五。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五補特伽羅故。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。趣故者。此五決定於地獄受不於餘趣。生故者。此五決定順次生受。非順現法受。非順後次受。非順不定受果故者。謂此五種定感世間極不愛果。補特伽羅故者。謂能造此五補特伽羅易見易知。謂此能害母。此能害父。乃至此能出佛身血。除此五種所餘一切妙行惡行。皆無如是五種因緣。易見易知是故不說。

問諸無間加行能滿彼果業。此於彼果為定不定。若言定者此中何故不說。又尊者指鬘室利毱多云何能轉。若不定者。害生命納息所說云何通。如說頗有未害生殺生未滅。此業異熟定生地獄耶。答有如作無間業加行時命終。或有說者。此業於彼果定。問害生命納息則為善通。而此中何故不說。答此中應說五無間業及彼加行。而不說者有何意耶。答此已說在五無間中。五無間業用此為加行故。若說果當知已說加行。問尊者指鬘云何能轉。答彼猶未作無間加行。是故彼說我今且未殺母且當飯食。問豈非欲害一切智耶。答爾時彼於非一切智起害加行。非於一切智。由是因緣世尊化作凡流苾芻。入踏婆林勿彼尊者。於一切智起殺加行不可救療。若諸有情於一切智起殺加行。如殑伽沙數如來應正等覺。亦不能救令脫地獄。故知彼於非一切智起殺加行。非於一切智。問室利毱多云何能轉。答彼亦不作無間加行。是故彼雖密設火穽及雜毒食。而心念言。如來若是一切智者自當避之。若非一切智者便當殄滅。勿令幻惑食噉世間故。彼非於一切智所起殺加行是以可轉。復有說者。此業於彼果不定。問此中不說則為善通。尊者指鬘室利毱多業亦可轉。害生命納息當云何通。答諸無間加行能滿彼果業。此於彼果有定有不定。害生命納息說。彼定者。尊者指鬘室利毱多所可轉易。是不定者。如是二說俱為善通。云何異熟障。謂諸有情處。那落迦。傍生。鬼界。北拘盧洲。無想天處。問餘洲亦有異熟為障。如扇搋迦半擇迦無形二形等。此中何故不說。答此中應說而不說者當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有為障或不為障是以不說。

問如是三障於一相續可成就幾。答或但成一。謂於三種隨一一成就或成就二。謂煩惱障業障。或煩惱障異熟障。無有成就業障異熟障非煩惱障者。由此亦無成就三者。

問如是三障何者最重。或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故。復有說者。業障最重所以者何。業障能引異熟障故如是說者。煩惱障重。以煩惱障能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱為本是故最重。

三惡行中何者最大罪。謂破僧虛誑語。此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果。餘業不定故。問此說破僧虛誑語為最大罪。餘處復說。意業為最大罪。餘處復說。邪見為最大罪。此三大罪有何差別。或有說者。罪有三種。一業。二煩惱。三惡行。業中意業為大罪。煩惱中邪見為大罪。惡行中破僧虛誑語為大罪。復有說者。惱亂大眾故意業為大罪。滅一切善根故邪見為大罪。能感大苦異熟果故。破僧虛誑語為大罪。復有說者。三業中意業為大罪。五見中邪見為大罪。五無間業中破僧虛誑語為大罪。復有說者。見所斷業道中邪見為大罪。修所斷業道中。破僧虛誑語為大罪。見修所斷業中意業為大罪。復有說者。依思業故說意業為大罪。依思所造業故。說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。復有說者。依能起業故說意業為大罪。依所起業故說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。復有說者。依能轉業故說意業為大罪。依所轉業故。說破僧虛誑語為大罪。依非業故說邪見為大罪。是名三種大罪差別。

問彼破僧時。亦有身業往來加行思惟及餘語業。何故但說虛誑語能破僧耶。答若破僧時加行究竟。一切時有者此中說之。於諸業中唯虛誑語加行究竟。一切時有能令僧壞是故偏說。餘業不爾是故不說。

問如說能取無間地獄果。何故名無間地獄耶。答此假立名假立想。不必如名悉有其義。又此地獄亦名無間。亦名熱鐵勐焰熾然攢射支體。亦名常於六觸處門受諸苦惱。亦名自受業所招苦。復有說者。以於此中無間無隙可令樂受暫現在前故名無間。問餘地獄中。為有歌舞及飲食等喜樂事耶。答餘地獄中雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如施設論說。等活地獄有時有分涼風暫吹。或聞如是音聲唱言。等活等活。時彼有情忽然還活。支節血肉平復如本。暫生喜樂。無間地獄無如是事故名無間。復有說者。生彼有情其數甚多。無間無隙故名無間。此說不然。所以者何。上品惡行生彼地獄。世間有情不皆能起上品惡行。如要修習上品妙行方生有頂。世間有情不皆能起上品妙行。是故生有頂者少。生無間者亦爾。故彼非說。問若爾云何名無間。答依異熟果說名無間。以諸有情造大惡業生彼地獄。得廣大身一一身形悉皆廣大。遍彼多處中無間隙故名無間。

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百一十五

下篇:阿毗曇毗婆沙論