佛弟子文庫

佛弟子文庫

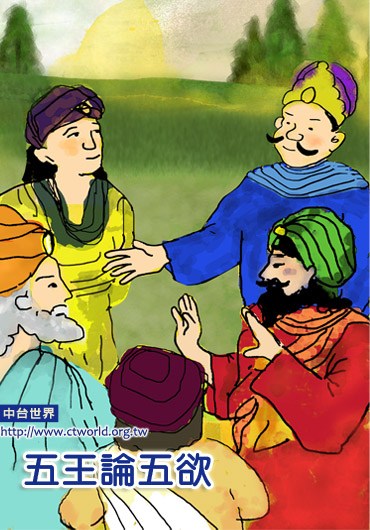

往昔,佛陀游化於舍衛國祇樹給孤獨園時,波斯匿王、毗沙王、優填王、惡生王、優陀延王,這五大國王以波斯匿王為首,會集於園觀之中。

此時,五位國王聚集一處,各作此論:"諸位賢達當知,如來所說五欲,是哪五欲呢?如眼睛見到色境而產生非常愛樂之念,這就是世人所希望的。如耳朵聽音聲、如鼻子聞香氣、如舌頭嘗知味道、如身體能感受細滑,這五事即是如來所說的五欲。而此五欲中,何者最妙?是眼睛見到色境最妙?耳朵聽音聲最妙?鼻子聞香氣最妙?舌頭嘗知味道最妙?還是身體細滑之觸最妙?這五事到底哪一事為最妙?"

其中優陀延王說:"色境最妙。"優填王認為:"音聲最為妙。"惡生王論說:"香氣最為優勝。"波斯匿王則論說:"味道最為妙。"而毗沙王則說:"細滑的身觸才是最勝。"

這時五位國王說道:"我們共同論說五欲,然而卻不知哪個才是最妙?"於是,波斯匿王向四位國王說:"現在佛陀就近在舍衛國祇樹給孤獨園中,我們可以一起前往世尊所在之處,詢問五欲之義。如果世尊有所教導開示,我們當共同依教奉行。"諸位國王聽從波斯匿王所說,一起來到世尊處所,頂禮佛足,各坐於一旁。波斯匿王將剛才他們共論五欲之事,具向佛陀稟白。

世尊便向五位國王開示:諸位國王都是隨著各自的喜好而作此論說。如果這個人的習性對色境染著甚深,怎麼看也不會厭倦、不會滿足,這種人會認為色境最妙、最上,沒有能夠超越它的,自然不會另外貪著於聲、香、味、細滑之法,於是在五欲之中,自然將色境當成是最妙的。

如果這人的習性對音聲有所染著,他聽到音聲便感到極度歡喜,而不覺得厭倦、不會滿足,認為它是最妙、最上,自然會將五欲當中的音聲當成是最妙的。如果有人的習性對香氣有所染著,嗅聞到香氣後感到極度歡喜,而不覺得厭倦、不曾滿足,認為它是最妙、最上,自然會將五欲當中的香氣當成是最妙的。又,如果有人的習性對味道有所染著,舌頭嘗到味道後感到極度歡喜,而不覺得厭倦、不知滿足,認為它是最妙、最上,自然會將五欲當中的味道當成是最妙的。如果有人的習性對細滑之觸有所染著,對細滑的觸受感到極度歡喜,不會有所厭足,認為它是最妙、最上,自然會將五欲當中的細滑觸受視為最妙。

再者,如果那個人的心正染著在色境當中時,那時就不會住著在聲、香、味、細滑之境上;如果那個人的習性正染著在音聲當中時,那時就不會住著在色、香、味、細滑之境上;如果那個人的習性正染著在香氣當中時,那時就不會住著在色、聲、味、細滑之境上;如果那個人的習性正染著在味道中,那時就不會住著在色、聲、香、細滑之境上;如果那個人的習性正染著在細滑的觸受當中時,那時就不會住著在色、聲、香、味之境上。

於是,世尊便以偈頌宣說:

"欲意熾盛時,所欲必可克,得已倍歡喜,所願無有疑。

彼以得此欲,貪慾意不解,以此為歡喜,緣之最為妙。

若復聽聲時,所欲必可克,聞已倍歡喜,所願無有疑。

彼以得此聲,貪之意不解,以此為歡喜,從之最為妙。

若復嗅香時,所欲必可克,嗅已倍歡喜,所欲無有疑。

彼以得此香,貪之意不解,以此為歡喜,從之最為妙。

若復得味時,所欲必可克,得已倍歡喜,所欲無有疑。

彼以得此味,貪之意不解,以此為歡喜,從之最為妙。

若得細滑時,所欲必可克,得已倍歡喜,所欲無疑難。

彼以得細滑,貪之意不解,以此為歡喜,從之最為妙。"

是故,大王!若說色境最妙,當平等而論之,怎麼說呢?因為對色境有貪愛的習氣。如果對色境沒有貪愛,就不會有所染著。由於貪愛色境,這種人便會認為在五欲當中,色境最妙。然而貪愛色境會產生種種過患,如果貪愛色境不會產生過患,眾生就永遠不會有厭離之心。正是因為貪愛色境會產生過患,所以眾生才會對它產生厭離之心。色境的過患具有啟發人出離的要義,若無法啟發人心生出離,那麼眾生不得出離生死苦海。因為色境的過患能讓眾生髮出離心,精勤修行得至無畏涅槃城中。如以上所說,色境在五欲塵境中就是最妙。

大王!如果說音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸是最妙的,都應當以平等之心而論。覺得音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸最妙,是因為對音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸有貪愛的習氣。如果沒有貪愛,就不會有所染著。由於貪愛音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸,這種人便會認為在五欲當中,音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸最妙。

然而貪愛音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸都會產生種種過患,如果不會產生過患,眾生就永遠不會有厭離之心;正是因為貪愛音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸會產生過患,所以眾生才會對它產生厭離之心。

所以,音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸所產生的過患,也具有啟發人出離的要義,若這些過患的境界無法啟發人生出離心,則眾生不得出離生死苦海。因為音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸的過患,能讓眾生髮出離心,得至無畏涅槃城中,所以音聲,或香氣,或味道,或細滑之觸在五欲塵境中就是最妙。因此,大王!眾生所樂之處,心即受其染著,受其染著則受苦患,就是這個道理。大王!當以此為知見。

五位國王聽完佛陀的開示,皆歡喜奉行。

典故摘自:《增壹阿含經·卷第二十五·五王品第三十三(一)》

省思:

眾生將四大假合的色身及眼、耳、鼻、舌、身、意六根執以為我,向外攀緣色、聲、香、味、觸、法六塵之境,因貪著愛染心中不能作主,而動諸身口意造業、受苦,流轉輪迴。所以想遠離諸苦,須知六塵境界實為賊人,以眼耳鼻舌身意六根為媒,劫取自性功德法財,是故修行當以六根六塵為入處。六根接觸六塵之際,時時刻刻保持覺性,反省檢討,收攝身心,起觀覺照,不起貪愛、煩惱、執著,如此收攝用功,生活中落實"百花叢裡過,片葉不沾身"的行持,身口意便得清淨,日久,就能夠回複本自清淨的菩提心,踏上解脫自在的涅槃路。