佛弟子文庫

佛弟子文庫

卯一、不滅有損

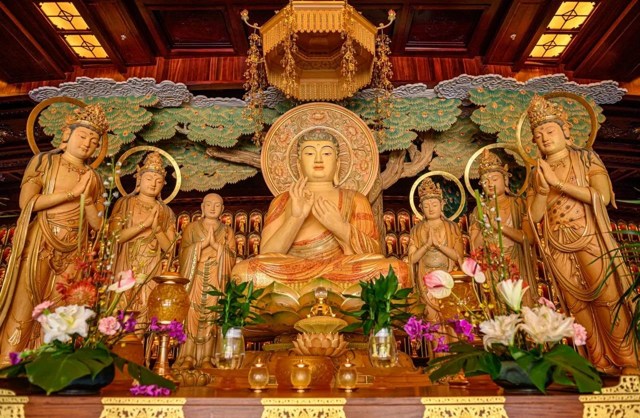

所以者何?若佛久住於世,薄德之人,不種善根,貧窮下賤,貪著五欲,入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅,便起憍恣,而懷厭怠,不能生難遭之想,恭敬之心。

那麼佛陀為什麼示現滅度呢?他解釋一個道理說,假設佛陀的應化身久住世間,按照《大毗婆沙論》的說法,今生的釋迦牟尼佛,就是在二千五百多年前,在印度示現的釋迦牟尼佛,他的正常壽命是一百二十歲,按照因緣法是一百二十歲,但是他八十歲入滅,也就是說佛陀提前四十年入滅,沒有在正常的因緣裡面入滅,正常的是一百二十歲,但他提前四十歲。

那麼為什麼佛陀這樣做呢?因為有一個很重要的道理,因為薄德之人,就是佛陀出現,當然有當機眾,就是當機眾是誰呢?就是我們前面說的兩種善根,有皈依的善根,有出世的善根,這是真正招感佛陀出世的當機眾。但是有些隨緣眾,他可能只有具足皈依,但是沒有出世的善根,這隨緣眾,他也有幸生長在佛陀的時代。

這些人,這種善根福德比較淺薄的人,如果看到佛陀長久住世,就產生兩種過失,第一個他就不種善根,貧窮下賤,他一想,佛陀的壽命比我還久,所以我有生之年,我都會看到佛陀,這個時候怎麼樣呢?心生輕慢,他就不能珍惜跟佛陀學佛的因緣了,所以就慢慢慢慢,時間長了以後呢,就鬆散懈怠,就不再栽培善根了。那麼不再栽培善根,也不再修福了,所以來生就招感貧窮下賤的果報,所以佛陀的住世,對他不但沒有好處,反而使令他墮落,這第一個。

第二個貪著五欲,入於憶想妄見網中,前面講到懈怠,這以下更嚴重,就是有些人呢,他看到佛陀長久住世,他有恃無恐,他心想反正佛陀經常存在嘛,佛陀可以隨時攝受於我,然後呢,然後就放縱自己內心的慾望,就開始落入於自己的我見、常見的妄想當中,他有恃無恐。

所以佛陀看到這種情況,就是說,因此的眾生如果常見到如來常住不滅、長久在世,產生憍,憍就是輕慢,恣就是放逸,而對佛法的修學呢,產生厭倦、懈怠,不能生難遭之想、恭敬之心。那麼佛陀的住世,對他有害無益。所以這個佛陀的出世是這樣,重點不在時間,重點是佛陀他的判斷就是,他度化的因緣是不是已經窮盡了,所以你看,佛陀滅度只有一個理由會滅度,只有一種理由會滅度,就是其可度者,皆悉已度,其未度者,皆悉已作得度因緣。

佛陀在觀察眾生因緣當中,他覺得當機眾,舍利弗尊者,目犍連尊者,阿難尊者,這就正式招感他出世的這些眾生,都已經度化了,那剩下的人,也成就未來得度的因緣,所以佛陀選擇入滅,因為住世無益。所以佛陀弘法只有一個理由就是利生,他發覺他再住世的時候,對眾生有害無益,讓眾生產生輕慢,讓眾生產生了放逸,那麼佛陀選擇入滅,這是這麼一個情況,就是不滅有損。

好,我們看卯二,那不但是有損,那不滅有損,但是佛陀入滅其實是有利益的,不但是減少過失,還有利益的,我們看佛陀入滅,提前入滅有什麼好處。

看經文:

卯二、唱滅有益

是故如來以方便說,比丘當知,諸佛出世,難可值遇。所以者何?諸薄德人,過無量百千萬億劫,或有見佛,或不見者,以此事故,我作是言,諸比丘,如來難可得見,斯眾生等聞如是語,必當生於難遭之想,心懷戀慕,渴仰於佛,便種善根,是故如來雖不實滅,而言滅度。

因此,如來以善巧方便說,比丘當知,諸佛出世,難可值遇,那麼佛陀以滅度來使令,這個地方指比丘,其實是泛指整個四眾弟子,就是說,佛陀以入滅來昭告四眾弟子,佛陀能夠成就一期的應化身,是希有難得的,因為一般善根福德比較淺薄的人,他即使過了百千萬億劫的時間,有些人可以見佛,有些人還是沒辦法見佛,所以你不要以為佛陀應化,就所有人都可以見到佛陀。

你比方說釋迦牟尼佛那一期應化好了,印度有九億人,三分之一有見佛;三分之一人沒有見到佛陀,只有聽過佛陀的這人名號;有三分之一的人沒有見過佛陀,也沒有聽過佛陀名號,就當沒有這個佛陀出生一樣。

所以,這個地方是佛陀強調什麼呢?見佛聞法是希有難得的,這是佛陀要入滅,就示現無常的道理,所以佛陀用示現入滅用已身來說法,就是說,佛陀的入滅就是告訴諸比丘,如來難可得見,那麼如此一來,眾生聽到這樣的話,知道佛陀入滅,內心開始對見佛聞法生難遭之想,而對佛陀的功德心懷戀慕,渴仰於佛,還對佛陀開始皈依、恭敬,那麼這種皈依、恭敬的心生起來,好了,這就是佛陀的本意了,便種善根,因為能夠招感佛陀出世,正是這種皈依的善根,而佛陀長久住世,這種善根他生不起來,所以就是因為這種因緣,而使令佛徒的入滅,使令眾生的內心產生心懷戀慕,渴仰於佛。

那麼這樣子就種下一個未來見佛的善根,所以如來雖然法身、報身永遠常在,但是應化身必須要不斷的示現出生,不斷的示現入滅,就這個道理。就是一期應化結束以後,有些人已經度到不能進步了,那麼佛陀再入滅一下,對他產生一定的加持。

這個地方是說一個道理,就是說,佛法修學,你的內心的活動是根本,就心為業主,雖然說,欸,這不對啊,佛陀經常在,就帶弟子們做功課,那麼佛陀的威力,威德力,昭告一聲,大家會跟著佛陀去打坐誦經,這不是挺好嗎?沒有用,心不在這裡了,就是你做功課也好,你打坐也好,你雖然形式上跟佛陀在一起,但是你內心呢?心懷憍恣而生厭倦,凡夫是這樣,凡夫有些人善根強,他可以相續的長時間的修行,所以這種人,他招感的佛陀壽命會特別長。

那麼一般的初心菩薩,初心的凡夫,他修行一段時間以後,他就懈怠了,尤其是資糧位、外凡位的菩薩更明顯,因為他善根裡面有煩惱,因為凡夫是真妄和合,所以佛陀適當的時間入滅,會激發他們的心懷戀慕,渴仰於佛,雖然今生佛陀滅度了,但是對未來來說,他容易再一次見到佛陀,所以這個佛陀選擇入滅的道理就在這裡。就是便種善根,種下未來得度的善根。