佛弟子文庫

佛弟子文庫

曾經和李娜在同一個舞台演出過的姜昆,對李娜的出家一直迷惑不解。終於,在洛杉磯,姜昆偶遇已著黃衫的李娜,李娜告訴他:「我不是出家,我是回家了!」

第一次見到李娜是在央視「難忘一九八八」晚會上,她像鳥兒飛過窗口一樣從我眼前掠過;以後的相見都是在舞台上下,在攝影棚內外的匆匆擦肩而過之中。她給我留下的印象談不上深刻,我只記得那雙與眾不同的眼睛,總是不願睜得太開,好像噙住了很多光線,以至於不願再釋放出來似的;對同行她也是淡淡相處,正如歌曲裡所唱的「水中的一抹流紅」,她獨自而在,獨自存在於自己音樂的寧靜之中。

以後,我聽說了她在香港的演唱時,以無伴奏的方式演唱《青藏高原》。全場觀眾,鴉雀無聲,靜心地聆聽。唱完了,李娜從自己的旋律中出來了,但觀眾還陶醉在她所製造的聲音的波紋裡,半分鐘的沉默等來了長久的掌聲與歡呼不斷———我想像得出那該是怎樣壯觀的場面。

後來,聽說她出家了。我惋惜不已,而不解與疑惑,更伴隨了我不少日子。

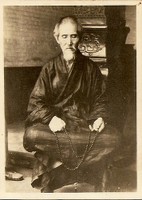

終於,在洛杉磯,我碰上了她。真的,她是出家了!一身黃衣僧侶服,潔淨的剃度代替了當演員時頭上的髮飾;然而,面色紅潤,目光有神,某種純之又純以至於無塵的精神充溢在她的每一個舉動中。幾乎每個歌手必然會呈現在臉上的那種勞累的蒼白和缺乏睡眠的倦意在她這裡銷聲匿跡,連曾經在她眸子中閃爍過的懶散和迷茫也不見了。如果說舞台上的李娜是一枝掩藏不住自己芬芳的玫瑰,那現在的她就是一朵靜靜釋放自身清純的百合。一個人在自己一生中,能同時擁有這樣兩種截然相反的人生境界,還有什麼不可以滿足的呢?

和她一起來的是她的媽媽。母女倆站在一起,像一幀圖畫。我克制不住自己好奇的衝動,迸出了所有的人都希望向李娜提的一個問題:「你為什麼出家呀?」

她微微一笑回答:「我不是出家,我是回家了!」她用拖長的音節來糾正我的問法,聽得出,她已經不止一次向別人回答過這個問題。

也許是看我心誠,她隔了一會兒便慢慢地向我道出自己是怎樣看破紅塵的:「我過去的生活表面上很豐富,可沒有什麼實質的內涵。不是嗎?唱歌,跳舞,成為媒體跟蹤的對像,這幾乎是我過去生活的全部內容……多早啊,就身不由己地進入了名利場的追逐之中。每當獨自一人時,我就情不自禁地要思考:難道我這一生就這樣下去,自己表演,也表演給人看,歡樂不是自己的,而自己的痛苦還要掩飾,帶著面具生活,永遠也不能面對真實的自己?為了生活的煩事我接觸宗教,我看《聖經》、《古蘭經》,幾乎所有的宗教性書籍我都感興趣,但這也是在選擇,一直尋找能寄託我這顆心的歸宿。」

「一個很偶然的機會,我從‘六字真經’中領悟了道。在對‘唵嘛呢叭咪吽’的永不停息的誦念之中,我忽然獲得一種被什麼提升起來的感覺:眼明,心亮,身體也處在一種異常興奮和快樂的動靜交融的感覺之中,我想:這是什麼地方?過去我怎麼不知道?我怎麼從來也沒有到過如此令人陶醉的地方,享受這種非物質的快樂?當這種感覺消失後,我必須又一次地從吟誦經文當中得到這種心靈的感受。於是,我從知道‘大徹大悟’這個詞,到理解和感受到‘大徹大悟’。於是,我覺得我應該出家,我把塵世中的煩惱和過去名利場上的經歷、成績、榮譽、教訓全都拋諸腦後,去尋找原本蘊藏在我們每個人心靈之內的那麼一種清靜的覺醒,慢慢領會自然與人類生來即已具有的和諧與真諦。」

李娜推心置腹地對我說:「我是用整個的我來感覺到的,真的,我的心回家了。」她生在我們的社會中,長在我們的時代裡。

進步的社會時代,尊重人的權利,尊重人的信仰自由,當她在頓悟之中尋找到一條精神解脫之路,便坦然地不再在塵世的往事煩惱中徘徊了。

她一點不講她的歌,一點不講過去文藝圈兒內的恩怨,也一點不問及以前同道同仁的緋聞軼事,她一直在講法,一直在講道,法與道已和她融為了一體。李娜的媽媽坐在她的身邊,我和李娜聊著聊著,漸漸淡漠了她出家的僧侶印象,還是覺得她像個孩子。李娜告訴我,媽媽擔心她,到這裡住在一個朋友家裡,她經常看望媽媽,媽媽為她煮一些飯菜吃。我說:「半天了,你一點也不談你的歌,你真的全忘卻了?你知道谷建芬老師說你什麼嗎?她說:李娜在《青藏高原》的演唱中,表現出某種高原性的東西,但這還不是她音樂才能的全部。我們許多的音樂人都是通過她的這首歌,重新又認識了李娜。我們很惋惜她出家。」說完這些我觀察李娜的反應。

李娜思忖了半晌,搖搖頭說:「不矛盾。在錄製《青藏高原》的時候,唱到最後我也是淚流滿面,光為那歌詞和曲調我還不至於,我覺得自己終於體驗到了一種內涵,和我現在的追求非常脗合。」