佛弟子文庫

佛弟子文庫天樂鳴空集序

予讀《易傳》,至「天地閉、賢人隱」,未嘗不掩卷長嘆息也。自金神現夢,正法東傳,大善知識乘時利見者,不可悉數。降自宋元,則冒竊名位者多,而得正知見者寡。故云棲大師每嘆:「支那國裡,覓一須陀洹人不可得。」

予竊謂求果人於眾所知識,則誠不易;苟求之於隱跡韜光,或亦不無,恨未能遍歷寰區訪之。

邇來禪門僭濫,不忍見聞,無論果證絕響,雖路頭端正者,亦不易得。每每中夜痛哭流涕,故獨於袁石公之《西方合論》深生隨喜,謂之空谷足音。

客冬過檇李,王止庵居士以鮑性泉所著《天樂鳴空集》見示。性泉山陰人,鬻楮於檇李,不過一市賈耳。初禮紫柏大師,師勖以背讀《楞嚴》《法華》,遂乞名筆,書細楷方冊,鏤板流通。嗣復肆志於《華嚴合論》《大乘止觀》《傳燈》《宗鏡》諸錄,並與湛然禪師往還,後乃歸依雲棲大師,坐脫超登蓮土。噫!其人可謂甚稀有矣!

是《集》為陶石樑居士閱,本付於老友錢永明手。永明臨化,以授止庵。時逾十年,隨身往還,途將萬里,屢謀剞劂於張菊存、汪爾陶、徐節之、高念祖諸道友,而緣尚有待。

予得展閱原稿,其立論,大約以行解合一為宗,以悟後修行為正,蓋深得《合論》之旨,兼悟《宗鏡》之門,堪與末世狂禪為頂門針。無怪乎狂禪惡其害己,反謗為別一路頭耳。

嗟乎!洙泗不得中行,思狂狷,乃最惡鄉願;不得見聖人君子,思善人有恆,乃最惡亡為有、虛為盈。餘即不得與性泉周旋,而讀其遺書,殊深潛德不耀之思,昔友今亡之嘆,爰標揭其尤粹精者,並系之數語,想見性泉之泉,無時無日不活潑當前,或者是書兆足以行耶。

癸巳春仲 佛日

蒲益道人智旭 書於營泉丈室

自序

《華嚴經》云:「若有眾生曾一念信入毗盧法界者,縱以惡業墮阿鼻獄,毗盧放光,光觸其身,應念命殞,即生兜率陀天、受無量樂。正樂之頃,忽有天鼓,自空而鳴,告曰:‘此樂虛妄,不久壞滅,慎勿貪著,當念無常。又諸業報,不從東方來,不從南西北方,四維上下來,但從顛倒生,以因緣有。’諸天聞已,頓悟諸法無生,即證十地果位。」

蓋毗盧之光,熾然常放,無間歇、無分別,而地獄眾生未必盡出。其出者,乃往昔曾與毗盧有緣,一念信入法界者耳;若無緣種,雖有常光,正如生盲曝杲日之下。

由是觀之,則此光不屬毗盧,當在我也。設若在我,則地獄之中何不齊成解脫?是知此光,不住毗盧、不住於我,非我非渠,了無處所,我即毗盧、毗盧即我,是為不可思議,故得應念脫苦,超升兜率。

若謂此光有住有著,即地獄漫漫,何由出哉?即離地獄,復耽天樂;樂久生迷,無常忽至;衰相現前,復沉苦海,勢所必然。乃聞天鼓,如是激揚:業體本空,罪性無主;即獲無生,頓超十地。而此天鼓,亦無所從;但有音聲,了無形質;雖無形質,常自空鳴。是故號之為無依智印法門,妙矣哉!無依智印也!

吾越有山,名曰鵝鼻,又號大岩,古寶掌千歲和尚嘗居於此。登其巔者,每聞空中樂聲嘹喨,皆謂天帝作樂,故其鄉號為「天樂」。

噫!天樂即天鼓也,天鼓即無依智印法門,即毗盧法界之光。此光不離日用現前,日用而見此光,由此光而入無依智印法門,則天鼓轟轟、天樂鏗鏗,不捨晝夜,遍界全聞。

若將耳聽,何異聾盲?予復撾之,欲警昏蒙。雖形言跡,出處無從;若欲覓者,捕影捉風。

以故假號「天鼓居士」,而名此集為《天樂鳴空》。

時萬曆庚戌 上元前二日春

天鼓居士鮑宗肇 自序於無礙閣中

《佛》

佛者,覺也;覺者,靈知之心也,故曰「即心是佛」。七佛偈曰:「佛不見身知是佛,若實有知別無佛。」又曰:「‘知'之一字,眾妙之門。

是知靈妙心,孰不具足?誰不是佛?陽明子「致良知」,亦由是耳。

眾生迷此靈知,隨逐塵境,以故顛倒流浪。今之求佛者,捨此「靈知」而向外尋覓,是乃以佛覓佛,何有了日?

若見靈知本佛,則盡法界不出此「知」;除「知」之外,復有何物?是謂「單傳直指」也。永嘉曰:「勿以‘知'知知,勿以‘知'知寂。」但「知」而已,性自神解,不同木石;「知」外無物,物外無「知」,此即「真知」。若「知"外有毫髮為「所知」,此即「妄知」,又為「所知」之障矣。

切須體認,此靈知以為本佛,從此相續不休,運運騰騰,心心念念,無一念而非佛。故曰:「一念相應一念佛,念念相應念念佛。」何須苦死要三祇?縱有莊嚴福報等事,以大悲大願而熏之,自然成就。

如阿難於楞嚴會上聞佛開示,了知一切萬法,悉是自心,故曰:「銷我億劫顛倒想,不歷僧祇獲法身;願今得果成寶王,還度如是恆沙眾。」是亦頓悟本心,方起行願,以滿佛果也。

是故欲入佛門,以作佛事者,先須達此,則釋迦、彌勒、阿闋、彌陀,一切諸佛,總具此中。

《信心》

菩提路以十信為始,若無信位,何為基本?從何起行、歷諸地位乎?故曰:「信為道元功德母,長養一切諸善根;信能必到如來地,信能增長智功德。」此三世諸佛成道之始,十方賢聖必由之門也。

夫信者,信何物?信自心也。自心者何?即今現前不假安排,觸目煥然者是。

蓋為無始不覺,號為無明;執成人我,妄現六塵;長夜遷流,無有停已。雖曰不覺,此心未嘗不顯露;雖曰遷流,此心未嘗不清淨。

於是覺皇示現,起大慈悲,種種指示;若當下了達,則盡法界都是。故曰:「若人識得心,大地無寸土。」

唯見此心,不見別法;唯信此心,不信別法。

若信別法,則不信自心矣;若見別法,則不見自心矣。佛即此心也,法即此心也,除此無別佛,無別法故。文殊暫起佛見法見,被佛貶向二鐵圍山,即此意也。

趙州曰:「‘佛'之一字,吾不喜聞。」為是故也。見得諦當、信得真實,乃可興慈運悲入廛垂手,自利利他。智悲純熟,十地功終,圓滿妙覺,總不出最初一念信心也。

永明曰:「若入信門,便登祖位;才有信處,皆可為人。」若不具此信,不見自心,徒興虛行之何益?若信有佛有法、有淨有穢,我今修行,終必作佛,是但增人我取捨;情見愈深,執障益厚,都向無明馳逐,謂之信心,得乎?

《色空》

嘗觀《七佛偈》,每以身心罪福如幻如化,如泡如沫,悉皆無實,則知佛佛相傳,唯傳空法。世尊出現,前後演唱,盡談空耳。故曰:「破有法王,出現世間。」又曰:「終歸於空。」蓋眾生生死輪轉,唯執有也。

空者,非是「撥有而空」,亦非「排遣分析而空」,乃「即有之空」。故《法界觀》曰:「色即是空者,謂色舉體不異空,全是盡色之空,故色盡而空現。」

菩薩看色,即是見空;觀空莫非見色,為一味法。未達者,乃欲棄有著空,永嘉所謂「避溺投火」也。妄見外法縱然,遂將心意捺伏,以佛語妄自和會:「心生法生、心滅法滅」等;殊不知佛意乃指「萬法無體,悉是心耳」。

如是種種錯解,用力除遣,直至有頂八萬大劫。功力盡日,細念復生,向來妄自謂出三界、破生死,豈知三界生死儼在。乃至謗佛法、墮阿鼻,此係不達真空。極力修行,終成外道,故從上佛祖痛為呵斥。

夫佛祖正意,色空原非二致。如金與器,如水與冰,唯是一法。迷時唯見幻色,不見真空。如金作器,器顯金隱;如水為冰,冰成水奪。悟時徹底唯空,本無外色。如見釵釧,渾身是金;如日銷融,全體是水,則知釵釧與冰,但有虛相虛名,當體唯是水與金也。

真如隨緣,成立萬法,萬法但有虛相虛名,當體唯是真如一心也。達摩大師曰:「迷則色攝識,悟則識攝色。」若能如是,則可空可色,即俗即真;遮照同時,理事無礙,一生可以成辦大事。

若昧斯旨,觸途壅滯,故教中稱為色陰。陰者,覆蓋之義。不達自心,妄現外法;根境既立,此心頓隱;生死輪迴,從茲而始。故曰:「照見陰空,度盡苦厄。」見陰空者,無明頓破,萬法銷亡;妙淨明心,廓然披露,是名達空,是名般若。本無三界可出,本無生死可亡,故曰:「一念得心,頓超三界。」

是故見空者,非是冥寂無知,乃真心顯現時也。真心何由顯現?正萬法空盡時也。見空即是見心,見心即是見空,非異法也,非異時也。

若謂空則空矣,心則未見,此係心外見空,非真空,乃斷空也。若謂心則見矣,法尚未空,此係法外見心,非真心,乃識心也。故曰:「是則龍女頓成佛,非則善星生陷墜。」龍女達真空,則頓同古佛;善星妄撥空,而生身陷地獄也。

常觀梵剎之外,先建三門。夫三者,乃空、無相、無作三法,謂之「三解脫門」,令其一入此門,即當達此三法。今之入是門者,果能達否?慎毋終日談空行有,故曰:「君子以空進其德,小人以空肆其欲。」入空門者請諦審焉。

《種種邪空》

夢中所見種種好惡境界,憂喜宛然,覺悟追尋,何曾是有?故曰:「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千。」諸佛號覺皇,眾生為大夢,長夜生死,流浪無窮。

世尊出現,談空蕩有,破執除疑,說十種深喻曰:如夢、如幻,如響、如化,如影、如像,如陽焰、如空華,如水中月,如乾達婆城。乃至四十九年,種種別說,無出於此。

臨後涅槃,應盡還源之際,三返告眾曰:「遍觀三界六道,一切所有,根本性離,畢竟寂滅;本來無有,本不可得。」則知自始至終,更無他法;只欲令人了達,即今日用一切現前境界,本來空寂也。

其未達佛旨,見目前差排不去,撥置不開,遂妄生穿鑿,種種說空。

或曰:「萬法是有,心體本空。」

或曰:「現在則有,過去則空。」

或曰:「生起則有,凋謝是空。」

或曰:「我存則有,我死則空。」

或曰:「取著則有,不取則空。」

或曰:「緣生則有,緣滅則空,指外法從眾緣而有故也。」

或曰:「萬緣放下,一塵不立則空。」

或曰:「須觀空入定,親證聖果則空,凡夫現在豈可言空?」

或日:「體雖空寂,為無始業報所障;直待修行幾劫,業報盡日,自然成空。」

或日:「分析為極微塵,乃至鄰虛則空。」

更有一種,以無言無示,無得無失,凡有現前一切不拘,自謂得教外別傳,向上一竅者為真空。

更有一種,認著識神,能見能聞,能動能轉,虛虛寂寂,覺覺靈靈,去來無礙,無相無形者為真空。

如是種種,不可勝計,總是夢中說夢,見有外法,硬欲使空。噫!以此見解,欲達真空,出生死,不亦難乎?

《執見難除》

無始見病,難以卒除。若聞萬法本空,不生怖畏,便起疑謗,故如來種種告諭,《楞嚴經》中,以同別二種妄見反覆詳辨,外法本無。

一人獨見,此名「別業」,如青眼見燈上重光,熱病見目前有鬼,若眼清無病,何嘗有耶?

眾人同見山河國土,同得受用,此名「同分」。如彗孛飛流,雖此國見,他國不見也。

如來以此二種同別妄見,破盡外法,令達本無。唯是無始見病所成,而凡夫未嘗少醒,猶謂即今現見,何得言無?

嗟乎!若使外法實有,如水一法,何故四種所見不同?天見琉璃,餓鬼見火,人見波流,魚見窟宅,則確非外法,唯是業報所感、如來藏中循業發現耳。若果是水,餓鬼見時,孰輟其水、移猛火於前哉?天等例爾。

故大乘菩薩純見華藏;小乘劣器,則見穢土;亦如諸天,共器同食,飯色各異;亦如世間寶藏,有福視為金銀,無福見為瓦礫,信外法之本無也。

《法華經》曰:「聞諸法空,心大歡喜,放無數光,度諸眾生,是名大樹。」大乘菩薩也。若聞空法,驚疑怖畏,此必小根劣器,解脫無日。

《應觀法界性,一切唯心造》

遠公於廬山蓮社三睹聖相,夫遠公未嘗往彼,豈彼境移至此乎?彼既不來,我亦不往,而聖境昭著,即此可破疑網、徹淵源,絕同異、一去來矣。

世尊明示曰:「即今山河大地,根身器界,全是當人第八識。」夫八識何以成根身器界?蓋此識名如來藏,無體無性,但隨緣受熏,成諸萬法。是以十界俱即平等真如,但熏習不同,致受報各別。

遠公聖相豈從外來?乃藏識受熏,前境頓改,不期然而然也。故西方淨土在彼而恆在此,在此而恆在彼。

修雅法師曰:「白牛之步疾如風,不在西,不在東,只在浮生日用中;日用不知抑何苦,何異聾?何異瞽?」

故知自己如來藏者,念念熏習,性境化為勝境;昧之而執為外法,念念熏習,則性境化為惡境矣。豈離是有淨穢兩土哉?

《楞嚴》以陰入處界、地水火風「悉如來藏,循業發現;隨眾生心,應所知量」。故阿難豁然大悟,頓獲法身。法身者,如來藏之異名,以能為萬法之身也。

假如百千人,同處異習,乃至同時報謝,其修淨土者,則不離此處,現彌陀如來、觀音勢至;金台寶網,蓮華化生。

其修法界觀者,則不離此處,現遮那如來,文殊普賢;香水大海,坐大蓮華;華藏世界,重重無盡。

其修唯識,願生兜率者,則不離此處,現慈氏如來、天親無著;無量天子,前後圍繞。

其修十善者,則不離此處,現忉利天主,無量天人;七寶姝女,娛樂其中。

其五逆十惡,謗大般若者,則不離此處,現焰魔法王,牛頭獄卒;刀山劍樹,粉骨碎身。

其命未終者,則依舊見此山河國土,不見諸人所現境界。

《華嚴經》云:「不離覺樹而升天上。」即此意也。設善惡境界果系實有,則此處只可容納一境,豈百千人境同一處耶?諸佛菩薩與牛頭獄卒不相見耶?金台寶網與刀山劍樹不相礙耶?同時別業,同處各報,不相混耶?

設一切境界,皆無所有者,則十法界,又何以受用不同若是耶?推窮究竟,則知原無外法,都是當人八識心王,隨業受熏,以致如光如影,如幻如化;悉無實體,悉由心變。

是故,十方剎土,重重交徹,光光相映;各各圓滿,各各週遍;無雜無壞,亦無違礙。此係法爾如然,非關造作。眾生分中,各各如是,只為不知,甘受塗炭。香水海變為煩惱海,法性山化為塵勞山;功德林為刀林,菩提樹為劍樹。

若能了知,都是心王之體,性境現量,則應念解脫;大地黃金,長河酥酪矣。此係根本之說,諸佛共宣第一之詮。群賢共述,背此他求,徒歷艱辛,終無一得。

故曰:「知是空華,即無輪轉,亦無身心受彼生死。非作故無,本性無故。」

《同集善根》

華嚴海會,無量天神;乃至山河林樹,地水火風,一切諸神;修羅鬼畜,外道人仙,一切等眾,共入毗盧海會。其小乘果位,緣覺聲聞,雖居會中,如聾如啞、不覺不知,反不若鬼神龍畜等得聞大法,何也?

《華嚴經》曰:「此諸眾等,往昔與毗盧遮那同集善根,故得同入。」所謂同集善根者。非必與毗盧佛往昔同一處所、同時修習之謂也。乃是毗盧性海、法界普光,一切眾生平等共有,但不知耳。

當下了知,頓證此體,即便與毗盧同集善根。此體無始已來,本自具足,故稱往昔。達此體者,頓同海會;不達此者,縱經塵劫,證入果位,而似啞如聾,不聞大法。可見不論內道外道、人畜龍仙,一切異類,當自強耳。

達則觸處華藏,不易凡身,便同佛體。小乘果位,非不同也,自生見障,故不同耳。灌溪和尚曰:「五陰山中古佛堂,毗盧晝夜放圓光;個中若了非同異,便是華嚴遍十方。」

《週遍含容》

十方諸佛與大地含生,同一如來藏,同一大圓鏡;而諸佛眾生,乃大圓鏡中之影像耳。其影像不妨各各差別,而鏡光未嘗有異。

是故,常同常別,常彼常此;非一非多,非成非壞,法爾如是也。

蓋別者,非別有別,乃同之別也;同者,非別有同,乃別之同也。彼此一多,例皆如是。故華嚴法界明主伴交參,重重攝入。

若我為主時,則攝彼東方藥師如來,乃至過恆河沙不可說不可說一切世界一切如來,悉為我伴;乃至南西北方、四維上下,悉皆如是。我為能攝,彼為所攝;我為所入,彼為能入。

若東方世界藥師如來為主時,則我為彼伴。彼為能攝,我為所攝;彼為所入,我為能入。乃至過彼恆河沙不可說不可說一切世界一切如來為主時,則我亦同時,同為彼伴;彼一切為能攝,我為一切所攝,彼為一切所入,我為一切能入;乃至南西北方、四維上下一切世界一切如來,悉亦如是。

是故,同時緣起,同為主伴;彼彼互攝,重重重重,無盡無盡,不屬思議,法本如是也。故曰:「十方諸佛在一小眾生身中成道度生,而小眾生不覺不知也。」

是故,即今舉一毛頭,便是重重無盡,何則?此一毛頭,即是一切諸佛法身、一切眾生法身。佛與眾生,各各遍滿;我今遍在十方佛剎,十方佛剎悉有我身。

東方滿月世界,現有我身;若無我身,則彼世界不能圓滿,不能主伴交參、攝此入彼;不能重重無盡,即成障礙、即有邊量,外有剩法。

是故彼土定有我身,若不爾者,不稱佛土;乃至西方極樂世界,現有我身;南方北方、四維上下,悉有我身,悉亦如是。若一佛無我身者,即非佛土。

佛土既爾,則一切天堂地獄,悉皆遍滿。

但眾生迷昧,不自覺知。如鏡有塵,其像不現;垢除明現,忽爾現前。法既如是,則日用中,舉足下足,無非道場;謦效彈指,無非佛事。禮一拜,則盡法界佛一時禮;燒一香,則盡法界佛一時熏,方為大人境界,方為普賢萬行。故曰: 「恆河國土,皎在目前。」又日:「不動本位,而身遍十方。」

若不爾者,何以會通得受用耶?

《道理功夫》

末世大病,都將道理功夫截作兩橛,更不知道理者何物,功夫者何法。妄計道理外,別有功夫,又於功夫外別立道理。道理功夫,兩相對敵,更添一個能講道理、能做功夫者,乃成三法;又有一個能說道理的古佛,乃成四法。

然而日用現前境界,不知配在何法,還將作為道理耶?功夫耶?道理功夫之外耶?若即是道理功夫,何必又講又做?若與道理功夫各異,則如何撥置日用現前境界而別立道理、別起功夫耶?

於此檢點不出,即講道理者,瓶瀉河傾;做功夫者,壁立萬仞。俱是一盲引眾盲,相將入火坑耳。多見世人滔滔地能講說者,若教渠直下擔荷,則拂之曰:「講道理則如此,做功夫則不如此,須得做功夫來,合著道理,豈可現前即是?」

又有一種急急地做功夫者,若證以圓頓之旨,則拂之曰:「此講道理也,吾做真實功夫,功夫從此做去,自然合著道理。」如是種種邪解,以致正法日淪,外道日熾。

殊不知,諸佛所指道理,即是眾生日用現前。離卻日用現前,則佛法道理更在何處?若是古佛的道理,古佛已成就了,何勞我又講究?若是他人的道理,他人與我何預?

如是東推不去,西推不去,必當消歸自己矣。若果系自己道理,則過去的耶?未來的耶?過去已去,何必理會?未來不來,何必預度?

如是反覆推窮,則知諸佛所說無量深妙道理,總不出即今現在一念心也。即今一念,道理亦在此,功夫亦在此;乃至十方三世,聖凡依正,善惡因果,一切千差萬別,都盧在此,決不離此別有一切千差萬別也。

若果如是,則不見有道理可得,不見有功夫可得,乃至不見有千差萬別可得。此即方為真正道理、真實功夫,然後好去講道理,終日說而無所說;然後好去做功夫,終日行而無所行。橫衝直撞,左之右之,無不是說道理,無不是做功夫也。

《信解相兼》

永明曰:「信不兼解,則日夜長無明;解不兼信,則日夜長邢見;信解相兼,乃可剋期取辦。」

夫信者,真實信得自心,則萬法銷殞,法界朗然;無量法門,徹頭徹尾。如舉綱而目正,得本而末從,此所謂信則解矣,解則信矣。

若瞞旰儱侗,彷彿依稀,信得個萬法是心,實未明瞭,便乃強作主宰,大慧所呵。以眼見耳聞,和會在三果唯心、萬法唯識上,為禪者將一切差別教意,祖師機緣,一概混判為總是這個道理。

或遇明眼者撥之,則謂強移換人,或謂爾不及我,不曾到我田地,便乃生起我慢,貢高執見。無明障起,一切解路機智,全不開通。此所謂信不兼解、長無明也。

又有不達「自心本來具足」,執萬法是實有、是妄想境界,不可起心取著,著即心外有法。佛是聖人,我是凡夫,一切圓頓之旨,是佛菩薩境界,是到家語,是現成話,我輩只可講究。明白了路頭,依他這般做去,自然不錯,漸入佳境。哪有天生彌勒、自然釋迦?豈可當下便是?縱或有之,亦是多生修來,亦古聖示現。

以此一種見識立定了,如釘樁搖櫓;然後將一大藏教,翻來覆去,皓首窮年。《華嚴》又如何,《法華》又如何,天台又如何,賢首又如何,教外別傳又如何,一生用盡精神,滿腔佛法,於自己了無干涉。唯信是佛法,不信是自法;唯見紙墨文字,不見自己真心。終日研窮,都無著落: 終日解說,都是望空,此所謂解不兼信、長邪見也。

嗟乎!佛祖矚後人,若寶鏡照肝膽,不墮於此,則墮於彼,焉得信解相兼之士、與之共進此道哉?

《根器不定》

眾生根器平等,本無大小,故曰:「一切眾生皆證圓覺,依師修習,故有差別。若遇如來無上善提,悉皆成佛。」又曰:「邪師過謬,非眾生咎。」則知眾生根器無定,皆引導者之故耳。今人謂末法無大乘種,豈不謬哉?

若果無種子,則吾當及時為種,縱彼不信受,其八識田中已留種矣,他日自然發生。若今生蹉過,則此輩永無種子,不知何日得種?更待何人來種耶?若以為無種,而姑被以小乘,則小種益,固與大乘轉懸絕矣,可不悲乎?

故但以大乘開導,則一切眾生均得其利。未種者令種,已種者令發生,已發生者令增長,已增長者令暢茂,已暢茂者令成熟證果。一法之中,有如是廣大利益,大小兼收,遠近囊括,方為報佛深恩,代佛揚化大善知識也。

若執定小乘而弘小法,則一切眾生歷劫畏聞大乘,其害非淺。或曰:「佛在時,尚開三乘引導,奚況今日?」曰:「此不得已,非佛本意也。權說三乘,其實正為一乘耳。」故曰:「言偏意圓,於權說中,未嘗不密示一乘也。其上根者,即時頓領;中下之輩,漸引入之。」

則知如來無時不以大乘為誘,豈似今人堅執小法,終身弘小,非但不誘之向大,仍戒勿令慕大而絕之乎。

夫牛乳驢乳,其色同白。牛乳發之,則成酥酪;驢乳發之,裂為滓穢。今之說小者,驢乳也;佛之現權者,牛乳也,較之自然相遠。

故如來嘆曰:「若以小乘法,濟度於眾生,我則墮慳貪,是事為不可。」又曰:「奇哉!一切眾生具有如來智慧德相,但以妄想執著而不證得。」

則知佛祖出世,但欲破其妄想執著,使自證得耳。豈有大小可分、權實可說也哉?

《自宗通方可說法》

永明大師曰:「佛祖正宗,真唯識性;凡有信處,皆可為人。」

若見未透,信未真者,豈可胡亂妄說、以誤學人?我佛有戒,若大乘人而為說小乘法,謂毋以穢食置於淨器;彼自無瘡,勿傷之也。若小乘人而為說大乘法,謂毋以大海納於牛跡也。若為小乘人說小乘法,為大乘人說大乘法,為闡提人說闡提法,是說法人歷劫當墮阿鼻地獄。何以故?斷佛種性故,以限量心而測度彼之無限量者故。

然則一總無說,可乎?將何以說方可離過?香山居士曾問此意,寂音尊者嘗酬之曰:「若欲解疑,不出方便智三言耳。」我謂此三言為妙,而尚未盡意,何則?佛祖之法,本無有定,無法可說,是名說法;但隨時隨器,解執除疑,破相顯真,令其明達本心而後已。初無大小之別、頓漸之殊,出一言,門門皆透;施一句,路路盡通。如摩尼珠,處處皆圓;如駭雞犀,面面悉正。即此一言半句,大根者直達源底,小根者小得利益。該大攝小,如三獸渡河,淺深在獸,河則無異;如一雨無私,三根普潤。豈為根大者雨大、根小者雨小?故曰:「佛以一音演說法,眾生隨類各得解。」

不先自悟,而徒恃方便智,則此智亦為識心推度矣。今人未悟而出世說法,乃曰「末法根器劣弱,不堪承受大法」。嗚呼!定人根器若此,竟不畏佛炯戒,難矣哉!

《承言須會宗,勿自立規矩》

萬法浩然,宗一無相;無相者,真如妙心也。永明曰:「舉一心為宗,照萬法如鏡。」岩頭曰: 「但明取綱宗,本無實法。」寂音曰:「從上古人,能遇緣即宗,隨處作主。」

由是觀之,法法是心宗,頭頭顯實相;離是之外,更無奇特玄妙矣。其不會者,妄自穿鑿: 此是達摩宗、天台宗、賢首宗、唯識宗、五家宗、某宗某宗······弄得千零百碎,於自己心宗,毫無千涉。所謂服藥愈多,病患益深。故石頭大師曰: 「承言須會宗,勿自立規矩。」

大哉言乎!佛祖所設方便,凡有言句,無非直指現在心體,令人當下了達。故得意者,即亡言;會宗者,即合道。故下文云:「觸目不會道,運足焉知路;進步非近遠,迷隔山河固。」其會得者,觸目俱是;迷失者,如隔山河。

今世談宗教者,對著冊子,用意記持;講得天花亂墜,瓶瀉壺傾;妄生道理、妄立規矩,以為玄妙。殊不知,俱是意識所緣法塵,本無實體。攀望不著,把捉不住,如猿捉月,如鹿逐焰,便自認為極深極妙道理。學人未具眼目,視為真實,遂生渴仰。噫!可哀也哉!

古人云:「擬將心意學玄宗,大似西行卻向東。」專為此也。

《看教》

雙林示滅,旨趣散於文字語言。若執文字語言為道,所謂「依文解義,三世佛冤;若離文字語言,別立奇特,所謂「離經一字,即同魔說」。故藉教而明宗,會旨而尋教,方無此過。但見旨趣,而不見有紙墨文字,則言言洞豁,終日研窮,如膏助火矣。

不然,尋行數墨,牽枝引蔓,曰:「此是道理,此是功夫,此圓頓,此漸次······。」妄謂一大藏教意,不過若是,此真三世佛冤也。獨不思諸佛命脈,全具大藏;睹聞禮拜,皆種深因。若止如此,何不可思議之有?

《金剛般若》謂:「一日三時分,以恆河沙等身命佈施,至窮劫,不若四句偈等,為人演說,其福勝彼。」蓋佈施者,有漏之因;四句偈者,開佛知見,破生死、出三界。無漏勝果,豈依文解說可得乎?故欲明自宗,須閱古教;若閱古教,須會自宗。

或疑祖師何不許人看教,曰:「正為如上依文解義者多也。眾生有無量病,佛祖有無量方,悉是對病施方。本無是病,而乃以藥為病乎?若概不許看,則大藏可焚矣,焉用流通付囑耶?」

有一類死用功夫,少發境界,認為得意,遂輕棄大藏,笑為文字語言。此正離經一字,即同魔說;波旬之流,非佛弟子也。故永明曰:「若親證實悟時,即不見有文字及絲毫發現,又有何法是教而可離?何法是宗而可重?皆是識心橫生分別耳。」

吾謂諸人若厭離文字語言,則目前萬象亦當厭離。萬象不生厭離,何獨文字生厭離哉?畢竟文字與萬像一耶?異耶?一則不合厭離,異則萬象之外別有文字耶?

再請自察,日用得力處,還與萬像有礙耶?無礙耶?即萬象非萬象耶?於此未大通透,不得鄙薄看教。

《活意》

百工技藝之精妙者,必得天然活法;施為巧妙,變化無窮,不屬思議,方能超出群類。此巧父不能傳子,唯自證自悟,方默默相契,所謂無師智、自然智也。不然,動便有礙,用盡心思,不得自在;縱鞭撲教訓,但得死法耳。

佛祖垂訓,乃至機緣棒喝,若得其意,則殺活與奪,奮迅激揚。凡聖莫知,鬼神不測,所謂「活句」也。故古人曰:「要得他活祖意。」若不悟此,則句句死語。縱千佛出世,無量法門,到此人分上,盡成死法。故三藏十二部,孰不可講?一千七百,則孰不能知?

然則宗教皆通,佛祖之技窮矣,何不解脫?何不自在?尚欲做功夫,從漸次、待後世乎?殆未從死中得活意耳。故曰:「服甘露一也,或早天,或長生,醍醐上味亦能活人,亦能殺人。」古人謂大死幾翻,蓋指處處悟得活意耳。

錯解者,謂「必如槁木死灰,一念不生,坐得骨底生臀,然後豁然大悟」,所謂「大死幾翻者」,可笑也!

先輩不廢毫力,忽然打發者,不可勝數,何嘗見其死去復活哉?岩頭謂雪峰曰:「從門入者,不是家珍;從自己胸襟流出,方能蓋天蓋地。」口傳耳受,盡是死語,豈能活人乎?

是故真正宗師方可為人者,渠盡是活法,不存規則,故能死人偷心,活人眼目。如其不然,所謂亂統,只增人生死根株,豈非「一句合頭語,萬劫系驢橛」乎?

《藥方說》

本草具藥性,溫涼甘辛;有毒無毒,出產諸處。治某病,解某毒,或一味而兼治,或諸味而同治。良醫對症應候,不執方、不拘病,應手而愈,其藥不出於本草諸味。但識病源、知藥性故,神妙不測耳。庸醫亦以古方治人,不療病而增他症者,藥亦不出本草諸味,則執死方無變通耳。

如來一大藏教,即本草也;眾生流轉六道,即病人也;善知識者,良醫也。其所說法,不離文字,不即文字,能消諸病於未萌,起膏肓於必死,故稱善知識也。

謬稱知識者,庸醫也。說法亦不離大藏,終日言說,非惟不能解粘去縛,開豁襟懷,反增束縛,轉不自在。如庸醫殺人,或呵之,即忿然曰: 「我豈有謬藥,盡按本草方,盡出古人。」是以終身不肯認錯,不知誤殺多少人矣!

假稱知識,終以大藏有明證。古宿有定規,自誤誤人,終身不悟,豈不深可痛哉!

《無時法》

凡夫二乘,執謂修行三大阿僧祇劫,方成佛道,故從上佛祖屢呵斥之而終不悟也。臨濟曰: 「道流不達三祇劫空。」棗柏曰:「三世無有時,妄計三世法;了達無時法,一念成正覺。」又曰: 「自體無時,自將見隔;云何界外,懸指僧祇?此見不離,定乖永劫;迴心見謝,方始舊居。」

是故當人分中,本自無時,而自將見隔,妄立三世。乃以現在之心而希望未來之果,此真所謂妄想耳。

佛祖證入自體無時之法,故能以短為長,從長為短,無不由心回轉,隨心自在。誠無時可得,故能如是;若確執有時,何能爾也?

故世尊於法華會上,經五十小劫,以佛神力,令大眾謂如食頃。且世尊出世直至今日,不過數千年,而在法華會上,已經五十小劫,以此證之,無時可得明矣。

如王質入山,觀仙人弈棋,一局未終,斧柯已爛;劉阮二人入山採藥,遇仙姬數日,出山忽經千載,如是等者,不可勝計。是故不論聖凡,不屬迷悟,悉無時日可得。故曰「大夢千秋,覺即隨滅」。

原夫時劫之本,在於一念;從此一念,則有剎那。積剎那而為一時,積時為日,積日為月,積月為年,積年為劫,遂至無始無量。

故知時劫之本,乃在一念;一念之本,在於妄計有外法耳。當下了達,外法本無,則一念何有?一念無有,則前後際斷,頓證自心,唯有普光大智而已,此外復何有哉?此所謂「了達無時法,一念成正覺」也。

若有妄想,即有外法;才有外法,則有山河大地,日月星辰。則自然昨日今朝、明晨後日,寒暑往來、明暗代謝,而積時劫矣。

故世尊自謂:「如實知見三界之相,無有生死;若退若出,亦無在世及滅度者。非實非虛,非如非異,不如三界見於三界。」又曰:「我觀久遠,猶如今日。」

永明曰:「不動本位之地而身遍十方,不離一念之中而還經塵劫。」又曰:「十世古今,始終不移於當念。」

學人不勝當念,乃先立外面山河國土、此土他方,方去盡力修行:「今世用功,決定來生受用不虛也。」豈不謬哉?

《正法末法》

時體本無,正末何有?眾生情執,心境迢然。故見歲月之遷流,遂分大法有正末。學道者能直下了知時劫本空而顯無時之體,即此便為正法;若強立時劫,執有古今,則但見寒暑往來,而不見常光本寂,即此便為末法。

夫世尊在日,為正法也;城東老母,與佛為鄰,不信不知,即為末法。世尊滅後,數千百載,無量得道賢聖,即為正法;堯舜禹湯、文武、周公、孔子,即為正法;四凶、桀紂、管蔡、少正卯,即為末法。是故正法末法,本無定屬,總在我也,於他人何預哉?有智者直取無上菩提,莫管法之正末。

若不務此,唯名時劫,則意識中先立障法;以障無時之體,甘自執為末法中人。卻後加之精進猛利、種種辛勤,大似釘樁搖櫓,窮年擺動,將謂千里萬里。殊不知寸步不移,徒費功力也。

《觀焰口》

此係平等光明,無論聖凡高下,得之者只在剎那,不離方寸;失之者,迷淪永劫,如隔山河。若辦自肯自信,何須論易論難?若無肯信之心,任自或難或易。

嘗觀焰口將畢,眾鬼既得飽滿;若令渠復受鬼身,何有法施之利?遂示之安身立命處,曰: 「一類孤魂等眾,向什麼處安身立命?咦!處處總成華藏界,堂堂誰個不毗盧?」

予每聞之竊笑,今之學佛者,可以人而不如鬼乎?才聞直指圓頓,如避仇敵;其於座上,戴毗盧冠,著千佛衣,口裡宣傳為法師者,自肯承當否也?自既不肯承當,乃欲教彼孤魂餓鬼承當也耶?六根具足,廣學多聞;巍巍儀表,堂堂丈夫,徒具此相,曾餓鬼孤魂之不若者多矣!

古德曰:「阿鼻依正,常處極聖之自心;諸佛法身,不離下凡之一念。」是故若辦肯心,決不相賺也。

《繫念》

中峰國師設三時繫念之法以薦新亡者,令一人登座,追攝亡魂;種種開導,唯心淨土之旨、自性彌陀之宗,令其開悟,直生安養。

己酉秋日,適有僧從檀越家依法行事而歸,予問之,具道其法若是之精妙直截,予告之曰: 「嗟!夫活禪師不如死俗漢矣!」其僧愕然,問故。

予曰:「彼且死矣,身在冥途,尚欲公,教以"唯心淨土,本性彌陀',達此可以即生安養。吾輩四大完全,六根無恙,不思取此,唯圖飽食橫眠,恣情放逸,何不及時了達?直待死後而仗他人開導,不亦疏遷而遲晚乎?」其僧首頷而去。

《不如三惡道》

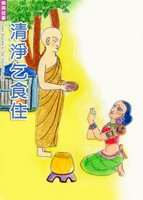

昔人死入地獄,將至王所,遇地藏菩薩,教誦四句偈曰:「若人欲了知,三世一切佛;應觀法界性,一切唯心造。」聲所至處,俱出地獄。夫地獄極重罪也,吾輩喬為佛子,豈不勝渠萬倍?乃渠一聞偈聲,應念超出,吾輩反雲佛法不能受用,則佛子不如地獄矣。餓鬼聞法而生天,則佛子不如餓鬼矣。十千游魚聞法,化為十千天子,蛤蜊聞法即命殞為天王,則佛子不如旁生矣。

夫地獄、俄鬼、畜生,三惡道也,十法界中最下者也,聞一偈一言,盡皆超出。吾輩人道,世智多聞,反不能直下受益,而曰:「此是佛法,吾何敢當?」所謂靠米囤餓死是也。

要之,不自信耳。若諦信不疑,勇往直入,有何阻滯?必不自信,即名謗法,罪可逃乎?故永嘉曰:「證實相,無人法,剎那滅卻阿鼻業;若將妄語誑眾生,自招拔舌塵沙劫。」

《佛慧命》

《華嚴經》曰:「此經不付餘眾生手,付與大心凡夫;若無大心凡夫,此經則為散失。」權教菩薩累劫行六度位,登十地者,不名佛子,不付囑此經,不如大心凡夫。直下頓達根本,法界普光大智,乃為真佛子。生如來家,承紹佛種,領佛家業,堪付囑此經,即不散失。

是故道吾、石霜父子,有王種臣種、內紹外紹。夫王種內紹者,天然尊貴;臣種稱王,由功勳而至,謂之外紹,豈可同日而語?方今大法衰相,皆由不知王種,盡向功勳邊事,以至如來圓頓之旨、華嚴稱性之宗,自然湮沒,非不諷誦流通,卻謂散失也。如輪王千子,若無真命,則七寶散失;如國儲不生,則大寶散失。直饒極品侯王,何所取哉?

王種者,大心凡夫也。不假功力,頓達自心。即如王子初生,煉磨習氣;廣大智悲,即如灌頂長成,堪紹大寶也。

欲紹大法、繼真乘,必先達根本。寧作大心凡夫,勿墮權教菩薩。方今末法,或有自無宿種,用力數十年,不得了悟,乃翻然改悔,曰:「吾固知末世之中,決不可得。」遂甘向小乘,大弘權漸。後學向風,以為「此等老宿尚爾如是,奚況吾輩?」遂將天下後世之志向大乘者一罟而盡,可為痛哭流涕也!

臨濟曰:「大眾!你與古聖何別?六道神光,未曾間歇;若能如是見得,只是一生無事人。」由是觀之,當人日用,此道神光,阿誰無分?初無凡聖之分,亦非今昔之異。何故自生退屈,高推聖境、橫起邪見;以為古盛今衰、聖優凡劣。將自己天真靈妙之光,刊削屈曲,以為真正修行也?

臨濟又曰:「如今學人,本自清白,來參善知識,善知識拋出一副枷鎖在學人面前,學人歡喜,帶了就走,以為善知識所賜,終身披服,不敢脫卸。」

鳴呼!所稱善知識,當與人解粘去縛,令其解脫,作個赤灑道人、自在衲子,何乃枷上復枷、鎖上復鎖,自害害人耶?又謂「必須作麼作麼,修證方悟道;若不修行,何由得悟」。

夫修行者,乃係見道,方可修道;其未見之,先以何法而修?而所修者,乃何道也?譬之金師,必先得礦,然後數數入火;礦垢漸銷,光明漸熾,直至淨盡無餘,不離初得之礦。奈何未見金礦,而望空磨煉,豈不枉用功夫、虛延歲月?

蓋見道方可修道,此三世如來之式,十方賢聖之規。即如三十七品,皆云助道之法。若不悟道,則三十七品安所助哉?

古德謂:「吾之修行與汝異,汝則先修而後悟,我則先悟而後修。」又曰:「頓悟漸修,如日頓出,冰霜漸消。」

夫修行者,非是實有一物為可修,乃從緣一念。頓悟自心之後,其力量未充,習氣未斷;微細流注,不覺不知。故曰:「切須保護,莫教棖觸。」

馬祖曰:「得旨之後,方可於山間林下,長養聖胎。」三祖曰:「不識玄旨,徒勞念靜。」永明曰:「不悟自心,徒棲遠谷。」圭峰曰:「真理雖然頓達,此情難以卒除。」

大慧曰:「頓悟雖同佛,多生習氣深;風停波尚湧,理現念猶侵。」又曰:「如今利根之輩,不費多力,打發此事,便生容易之想,日久月深,依然流浪。」

《楞嚴經》曰:「理則頓悟,事須漸除。」如是種種,所謂「先悟後修」。若宿種深厚,一聞千悟、獲大總持,一得永得、永不忘失,此即「頓悟頓修」也。若宿種不深,習重境強,則誦經持咒等法,總之欲令習氣銷落、光明擴充,此外豈有他法哉?

故黃龍南終身持楞嚴咒,洞山照持《金剛經》不輟,永明日課百入事;明教嵩書誦(《金剛》、夜詠觀音號滿十萬;晦堂老而披讀《宗鏡》,手不釋卷;趙州二時粥飯是雜用心,南泉十八上便解作活計;湧泉二十年尚有走作,香林遠四十年方打成一片;懶安牧牛······如是等諸大老,俱系禪門龍象,衲子典刑,尚乃悟後而修,故日「未悟而修,非真修也」。

今人聞個悟字,不笑為癡,則謗為魔。殊不知悟者,悟何物?乃悟自己即今常住真心也。此真心者,天地以之建立、萬法以之彰現。蓋為不知,認作他法,妄執四大為身相、六塵緣影為心相。從此遺山認培,棄海存漚;捨如許無外之大者,執如許極微之小者,流轉六道,號曰眾生。

其得悟者,或從善知識發心,或從經教發心,或有宿種發心,或有見善發心,或見萬法無常發心,或遇種種緣而發心,一念回光,當下見徹。如夢忽醒、如忘忽憶,方知大地無塵、萬緣本寂,輝輝晃晃,法界朗然。此非外來,不從人得,與三世佛一時成道,共十類生同日涅槃。不是強為,法本如是,此所謂悟也。

雲門曰:「汝等諸人有一段事,大用現前,更不煩汝一毫頭氣力,便與古佛不殊,信麼?」孔子曰:「有能一日用其力於仁,我未見力不足者。」如是便益,如是迅速,請問世人何故自生退屈,聞個悟字便生笑罵,乃欲呆呆地坐、急急地修,向數十年後懸望了悟哉?將心待悟尚自不可,更謂末世絕無是事,自障悟門,五千退席增上慢人,佛指此輩罪根深重,故如是耳。

蓋必待功夫而悟,即屬造作;非本有天真,必待數十年後而得,則屬時節,乃從外來。古人有臨上堂陞座,頃顧大眾曰:「我在此,等你立地搆取去。」亦有當下發明者,此豈有定規時節功夫耶?

又錯解古人「欲知佛性義,當觀時節因緣」等語,便道:「必須著實修行,自有一旦;築著磕著,謂之時節;時節若至,其理自彰。」

殊不知,古人善巧方便,欲人於日用中,觸境遇緣,隨處了達耳。且時節者,即今是恁麼時節也?寒時向火、熱時搖扇,饑時吃飯、困時打眠也;因緣者,眼見色、耳聞聲、身覺觸等,乃至動轉施為,無不是時節,無不是因緣也。故曰: 「欲知佛性義,當知時節因緣。」又曰:「天真而妙,不屬迷悟;因緣時節,寂然昭著。」

南台曰:「妙哉三下板,知識盡來參;既善知時節,吾今不再三。」洞山曰:「佛法在日用處,穿衣吃飯處,屙屎放尿處,行住坐臥處,舉心動念,又卻不是也。」

佛祖種種指示,於日用天真自然處體認佛性,此所謂因緣時節耳。今執定正末法,今昔時、迷悟時,有因緣、無因緣,如蠶繭自纏,而望時節因緣到乃開悟耶?且權漸之法以大藏證,則圓頓獨不可以大藏證乎?

達摩不立文字,為教外別傳,亦必以《楞伽》為證;五祖會下,俱誦《金剛經》,六祖從茲悟入;永嘉閱《維摩》而發明心地,圭峰誦《圓覺》而涕泗橫流;玄沙與安公從《楞嚴》悟入,天台與南嶽從《法華》悟入;摩騰之後、達摩已前,無數高人從文字悟入,即以文字為證矣。

若必以面命耳提為證,則南嶽遙宗龍樹,圭峰遙禮清涼為非矣。必求丈六金身、四大幻質為證,乃係「色見聲求,行邪道」之行。善現觀法身、得最先禮佛為非矣。雪峰示眾曰:「望州亭、烏石嶺、僧堂前,都與汝相見了也。」

元曉禪師夜見髑髏為水,即大悟,曰:「三界唯心,萬法唯識,如來豈欺我哉!」遂弘華嚴法界,為一代法施主,是亦以如來剩句為證。

夫既悟之後,心心相印,印印相契,自證光明受用。是時天上天下,唯吾獨尊;巍巍堂堂,三界獨步。盡十方世界,覓一人為伴不得,唯我一人紹隆祖位,何處覓佛覓祖以求印證耶?縱實有三十二相、丈六金身現前,亦我大圓鏡中之影像,豈得慮無證而先自暴棄也?

又謂「威音王已前,無師自悟即得;威音王已後,無師自悟,盡屬天然外道」。此亦錯解古人方便之意,執自己為威音已後,恐雖有悟而墮天然外道,故不求悟。

夫威音即聲色也,那畔空劫已前,即指當人聲色未形、先天寂滅之體。教人向聲色未形前,悟先天本寂之體,即名無師智、自然智,是為威音已前無師自悟也。

若起心動念,聲色繞橫,即落陰界。縱有悟處,亦是識心領略,此為威音已後天然外道也。乃以辭害意、死於語下乎。

老黃龍曰:「古之天地日月,即今之天地日月也;古之萬物性情,即今之萬物性情也。天地萬物無變易,豈諸佛慧命獨不相續而稱末法已絕乎?」夫毗盧寶冠非常帽也,千佛衣非常服也,寶華王座此何座也?今戴若冠、披若衣、登若座,必當宣傳慧命、提挈綱維,方為稱佛本懷、代佛揚化,弗致虛消信施,濫膺恭敬。乃牽枝引蔓,舉果談因,雖演大乘,而屢稱滅絕:「此是佛境,而我輩無預;但當念誦,力行持戒修福,以待他生後世往彼淨土,以仗佛力,自當開悟。」

鳴呼!若止如是,則釋迦何用出世?達摩何必西來?三家村裡,十字街頭,唱勸世文者足矣。故曰:「師子身中蟲,自食師子肉。」斷佛種者,非若輩而誰歟?

夫世間法家國將亡,為人臣子,當竭力恢復,如勾踐報吳、包胥復楚;際大法將替,為佛弟子,不思繼續,反稱滅絕,忠臣孝子,口忍言之、耳忍聽之乎?

《勝心》

學道者不可有勝心,若用於本分,亦不可少,何則?我與過去諸佛苦薩、得道賢聖,同一體性,彼已超生死、證涅槃,而我尚沉苦海、囚五陰,豈不深恥?故世尊敕羅喉羅曰:「十方一切調御士,念念已證善逝果;彼既丈夫我亦爾,何得自輕而退屈?」

是故有志之士,當以佛菩薩為準則,孳孳不暇,日臻玄奧,此即善用勝心。若不善用者,則但忌勝己、傲不如己而已。

《華嚴論》曰:「十信位中,勝解未成,未得謂得,便生憍慢、不近善友,能成就大地獄業。若一信不退,常求勝友、諮所未聞,即無此失。」

故學道者能謙下一切,唯日不足,此真無上世出世間勝心,不可少也。

《緣事》

大法隆盛時,善知識務弘法利生,以續慧命。初無意於有為勝事,自然天龍擁護,道俗忘軀,不假思議,輻輳成辦。故天衣懷老五坐道場,盡翻瓦礫丘墟為釋梵宮殿,懷老豈加毫意於其間哉?

蓋務本而末自隨矣,今欲造某殿、起某事,則講經坐禪,以聚錢谷;且有才幹則結之,有勢力則諂之,但欲成就勝事,便將佛法作人情,不知勝事雖多,而根本隳盡矣。故延安禪師曰:「萬事隨緣,是安樂法。」

昔蔣山元公,舒王請為募緣,新其室廬,元公曰:「眾生捨財如割身肉,以勢強之,非出本意,反造業耳。莫若隘陋為安。」舒王益敬仰之。

故為佛事者,稍存私意,則粒米寸薪,難消難受,俱紅焰鐵丸果也。有道之士可妄營求、令彼此造業也哉?

《開知見有二種》

根器廣大、心志猛利,踏著關竅,如洞啟重門、玲瓏光透,即始而見終,憤憤悱悱、生機勃發矣。故曰:「觀於海者,難為水;游於聖人之門者,難為言。」若真到海上,親入聖門,自見心思不可限量、言語不能形容,欲罷不能、日昇堂奧。

故善財初見文殊,即獲妙心,自然不已;欲學菩薩道,行菩苦薩行,不自滿足;遍參諸友,乃得一生成辦,圓滿菩提,此則開真正知見之榜樣也。

其有狹劣之器,死用功夫,少發境界,或露知解,渾身滿足。如不能容,傲慢古今,下視一切,障蔽無量法門,更不知有堂奧之事。如乞兒飽滿一食,頓生極樂,更不知有珍饈餚膳也。若明眼者裁抑之,便起嗔恨,以為不放出頭,障我道光。大似螢火,自逞少光,照不及寸;若以日月臨之,反憎其隱奪自己光明也。

又如進城者,走入甕城,便道已進。問渠城中華美,毫無所見。若言未入,則道「我已入矣」。不進不退,死在甕城裡也,此一種乃開邪知解之樣子。

學道者須當審擇,幸毋墮焉。

《慚愧》

等覺鄰於妙覺,猶有一分無明,如十四夜月。須慚愧懺悔,然後去無明,圓本覺而稱極聖,況其下乎?

夫文殊普賢俱等覺也,若生滿足,何得入於妙覺哉?亦如十四夜月,光亦大矣,其體亦幾滿而圓矣。若曰:「吾亦足矣,何必慚愧懺悔?」則終難去此一分暗相,不能得圓滿光輝矣。

故知三界六道,久沉苦海,不能出頭,皆由不能痛生慚愧懺悔,梢有毫釐便自滿足故也。

原夫法身,本無涯量,何有滿足?如大海納眾流,可以溝澮之盈自限哉?十一善必首信慚愧,學道者時刻省心,方有相應行耳。

《詐現大心》

《華嚴》以十地聖人說法如雲、神通如雨者,不名真佛子。不如大心凡夫,頓證法界,此名真佛子。

夫心何以稱大哉?蓋為盡空遍剎,無非此心含裹,此心彰現,法本如是,不待擴而後大也。眾生分中,各各廣大,不知而妄自執小;從執小而又欲修之,縱經塵劫,位登十地,亦非本大之體,故諸佛呵之不如大心凡夫耳。若真實悟心,則自然超越廣大,無量無邊、莫測涯際。故曰: 「或是或非人不識,逆行順行天莫測。」此所謂大心凡夫也。

今有談圓頓而弁髦小乘,呵有為而棄滅因果,似大心矣;稍涉逆順如絲發,即渾身聳動,向之大心安在?豈大心在逆順外耶?正我佛所謂「詐現大心者」耳,十地聖人豈反不如之乎?莫大妄語。

《虛妄受用》

真偽是非,毫忽千里,自菩薩以至二乘,禪天外道、魔種神仙,各有受用妙趣;更有同業相招、同類印證,於是恬然自信、了不回顧。

世尊曰:「各各自謂成無上道。」若無神通福報、殊勝受用,亦或知非生悔,豈甘魔外乎?今有不看教參禪,與世浮沉、隨緣放縱者,自稱得真受用;詆教則曰「紙上語耳」,談宗則曰「直下便是」,只要受用言及差別,則拈拳奮臂,滿口如狂。

予曉之曰:「此事大非輕易,如來稱為大事因緣,三世諸佛、十方聖賢,千言萬語,夫豈苟然?只因真偽難分、黑白難別,朱紫相類、苗莠依稀,誠慮後學混同,是以苦口詳悉也。若世諦小事,差謬不過一生,極重不過身命;此係千生萬劫、永無出期,一錯永錯,是故大須仔細。」

古云:「天魔外道,本無其種。」只為見解小差,執而不返;恥於下問,不覺不知,遂乃流入其趣。今自許得力受用者,較天魔外道,必不及也。

摩醯首羅為大千界主,能化身百億,非非想天入八萬劫禪定,尚不出生死輪迴;汝乃耽迷五欲,根塵識內,全不知非,便自稱得力受用,不亦謬乎?正如窮人妄號帝王,自取誅滅耳。

古人具大力量,如趙州八十猶行腳,雪峰三到投子、九上洞山;汾陽前後參七十一員善知識,天台韶國師參五十四員善知識;大慧則諸方盡皆印可,而自己決不放捨。故曰:「大疑大悟,小疑小悟,不疑不悟。」若漫然不疑,頓得受用,則趙州、雪峰諸老當拜下風矣。

果真為生死,欲發明大事,急請放下,遍訪群賢方可。倘只圖目前受用,不管他生,則任從放縱,而曰「我自有得力受用」,成大我慢魔伴侶,洵可哀也。

下篇:【註音版】善生經