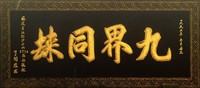

佛弟子文庫

佛弟子文庫

一、存心

即普通一般人所謂存心好壞的存心。明顯的說,就是各人的精神重心力,注意在什麼地方。依佛理來講,凡人以自私自利為出發點而去作事,謀構成個己的榮譽利益為前提,置公共的幸福於脖後,則無論做什麼好事、壞事,或施捨、結緣、修橋、補路等,都為這自私自利的心所籠罩、所驅使。以謀個己的利益幸福為目的,這叫做凡夫心。世界上有了這凡夫心,到極壞的時候,就演成槍林彈雨、血肉橫飛的種種爭鬥的慘劇,造出種種不堪設想的痛苦;所以、在佛法中是不取此凡夫心的。還有一種比較前自私自利而造成種種苦惱的凡夫心稍進一步的,就是佛法中所謂小乘心。因為、凡夫完全自私自利,故盲目的造種種業因,致招生死等種種苦果;而小乘是因感覺到世間生死等痛苦,欲脫離了這些苦痛的關係,因之個己不造惡而習善,自修以自度,獲得個人的解脫自在。

故凡夫是因造業而墜苦,小乘是由不造業而得解脫,較為超勝一層。可是其所站的立場,亦不出為求個人得解脫的自利,故在佛法中名為小乘心。前說的兩重心,凡夫固然是自私自利;而小乘求個人的解脫,亦以個人的自利為前提而出發,同是一種不完善的存心。還有一種超越前二種以上,凡所作為,都以利益他人為前提。遇有公眾福利的事業,甚至奮不顧身,雖犧牲個己生命亦不足惜,真所謂損己利他,這在佛教叫做大乘心。就是大乘菩薩積極的存心,完全把自己忘了,置諸度外,只管謀公共的利益,大家的幸福,亦即是佛心。所以這大乘心是值得我們人人學習的,大家應當學習的!我們能學習了此種存心,──即把各人的精神的重心力專注在一處,所謂「精誠所到,金石為開」,把心集中力量去做公共道德的事業,那就會漸漸地將自己看輕,容易達到無我的境地。把自私自利心掉轉為公眾心,這種存心最為完美。

倘把這存心擴充範圍,普遍而行,即可以成佛。所以、成菩薩、成佛,非向外馳求,是求諸自己,自己能存這大乘心去修習實行,普遍擴大,即是成了佛和菩薩,轉凡夫而為聖者了。但這菩薩心和佛心,非靈奇玄妙的,而是「人人本具,各各不無」的,所以人人皆應學習。如一家庭中互相親愛,尤其是父母愛嬌兒,會把全副的精神去教訓、養育,忘記了自己的勤勞辛苦,這就是極完善的慈愛心。若個個人把這父母愛兒子的心擴充範圍,去愛宗族、鄉里、社會、國家,乃至全世界人類,努力實行,那就各人現前的心,即同佛心和菩薩心無二無別。我們能學習菩薩心和佛心去愛護一切,則自然可得到美滿的效果。如一家庭中各人皆以他人利益為前提,不怕個己的困苦艱辛,那這家庭中便呈現美滿和幸福的現象!再推到社會團體,一團體中的人員,都以公眾心去求整個團體的發展光榮,不畏個人的艱苦,這團體便自然地發展騰達。如中國年來極力企圖民族的自由平等,謀人民的幸福,固能大家都本大乘的公共心去做到,則人人相愛、努力,中國即可強盛,同時、一切的天災人禍,亦漸形於消滅,便成了一個無內患和外侵的強健國家,再推至世界,人人都以全世界人類的福利為前提,即世界上一切相鬥爭殺的惡事,皆可息滅,便成了真正自由平等的樂園!

所以、我們欲想家庭好、社會好、國家民族好、乃至國際人類好,需要根據這種大乘心去做;同時、這大乘心做到究竟成功,便成了菩薩或佛。中山先生說:世人仁愛心有三:一、救國的仁愛心,二、救人的仁愛心,三、救世的仁愛心。這三種就是大乘菩薩所發的心,做到圓滿,即成佛心。故中山先生謂佛為救世之仁,就是把世界種種博愛事業皆包括在內;而在中山先生,則在實行救國救民的心。所以、我們能把自己忘了而為公眾,則便成了菩薩心,再廣大擴充,即是佛心。佛心是愛一切眾生如一子,如世人有甲乙二子,甲美乙丑,即把全副精神注意於甲,有偏愛心;而佛是博愛眾生如一獨子,若有眾生受苦,比自還苦,眾生受樂,還同自樂,如此佛心,人人應學,即菩薩亦學佛心而成佛。所以、現在我們應人人去學習菩薩心而成佛心。既學習菩薩心和佛心,把自私自利的凡夫心和小乘心放棄,即成善良的存心。但存心雖善,要尋擇好的方法,使其動機成最善良的存心,而堅固不發生動搖。

二、擇法

要把前說的為公忘我的大乘心建立起來,使充實力量,不生動搖,那第一、須要信心,以信心為基礎,才能堅固實力。中山先生所謂:「有信仰方有力量」。但我們怎樣去建立信心呢?這就要放大眼光去觀察世界歷史上古今所有的人物,那人格極偉大的,學識極圓滿的,道德極高尚的,就可依而立信。如佛是人格、學識、道德最完美者,但並非創造或主宰世界的,而是覺悟到親證到宇宙萬有真相的,從證的境界中而流露出無量的言教,自古迄今,有無量數弟子──僧眾──依法修行而證佛所證。所以、我們應依佛、法、僧為憑證,而去建立真正的信心。所謂:「信為道源功德本,長養一切諸善根」。有了信心,則學習佛法中的大乘菩薩心,去為公眾利益事業而服務社會,就容易達到無我的境地,所以須從佛法去立信。第二、要行十善規範,就是各人在行為上要有一定的規範。在佛教中最普通的規範,即是十善業道:不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不嗔、不癡。前三是身業,後三是意業,中四是口業。能夠在行為做到十善,則得益莫大;如不殺生即成仁愛,乃至不愚癡即得智慧,故人人要依十善業道而規定行為。第三、須修般若智慧:即除去種種的邪見、邪分別、邪思維,依佛理去悟解,便可得到般若真智慧。得到了般若真智,便如杲日當空,破除一切黑暗,無明蕩盡,煩惱消除,就同佛一樣地去證到萬象森羅的真理。

十善業道與般若智慧的義理,廣而且深,因此次是來貴地講十善業道經與般若心經,所以、現在先略略地說其大意,詳細還要講經時再說。