佛弟子文庫

佛弟子文庫

古印度時,有一位比丘,從遠處見到滿願子(即富樓那尊者)將坐具置於右肩上進到園中,比丘立即到舍利弗尊者面前說道:「世尊經常讚歎的滿願子,剛從如來處聽聞佛法,現在來到園中,尊者您可以把握因緣。」舍利弗聽了比丘所說,便從座而起,將坐具置於右肩上,也進到園內。

當時,滿願子在樹下靜坐,舍利弗也在一樹下端坐思惟。不久,舍利弗從座位起身,到滿願子靜坐的地方,彼此共相問訊,坐在一旁。舍利弗問:「滿願子!您是為了跟隨世尊得以修清淨梵行而成為佛弟子嗎?」滿願子說:「是的。」

舍利弗又問:「那是因為跟隨世尊才得以修清淨戒行嗎?」滿願子回答:「不是的。」「於如來之處,心得以清淨而修梵行嗎?」「不是的。」「是於如來之處,見解得以清淨而修梵行嗎?」「不是的。」「是為了遠離疑惑,而修清淨梵行嗎?」「不是的。」「是為了使行儀清淨而修梵行嗎?」「不是的。」「是為了道業,勤修智慧使心清淨,而修梵行嗎?」「不是的。」「是為了令知見清淨,而修梵行嗎?」滿願子回答:「不是的。」

舍利弗說:「我剛才問,您是為了修清淨行,來到如來所嗎?您回答:‘是的。’我又問,是為了得到智慧、令心清淨、使知見清淨,而修清淨行嗎?您卻又說:‘不是的。’那麼,您究竟為了什麼到如來處,修清淨梵行呢?」

滿願子回答:「戒行清淨的意義,在於能使心清淨;心清淨的意義,在於能使見解清淨;見解清淨的意義,在於能使心沒有疑惑而得清淨;沒有疑惑而得清淨的意義,在於能使身行清淨;身行清淨的意義,在於能使道業清淨;道業清淨的意義,在於能使知見清淨;知見清淨的意義,在於能使行者入於涅槃而得解脫;這就是在如來之處,修清淨梵行的真義。」

舍利弗問:「您現在所說的義理,是以什麼為趣向呢?」

滿願子答:「我以譬喻來解釋這個義理吧!有智慧的人因譬喻得以了達自悟。就好比今天波斯匿王從舍衛城出發到婆祇國,於二國之間共安排了七輛車。波斯匿出城先搭乘第一輛車。到第二輛車處,隨即轉搭第二輛,離開第一輛車。向前行一段路後,轉乘第三輛車而捨離第二輛;前行一段路後,轉乘第四輛車而捨離第三輛;行一段路後,轉乘第五輛車而捨離第四輛;再前行一段路,轉乘第六輛車而捨離第五輛;又前行一段路,轉乘第七輛車而捨離第六輛,最後抵達婆祇國。波斯匿王進到宮內,假使有人問:‘大王今天乘什麼車來到宮中?’大王應該如何回答?」

舍利弗說:「假設有人問,應當回答:‘王出舍衛城後,先搭乘第一輛車到達第二輛之處;然後捨離第二輛,轉乘第三輛車;再捨離第三輛,轉乘第四輛車;再捨離第四輛,轉乘第五輛車;再捨離第五輛,轉乘第六輛車;再捨離第六輛,轉乘第七輛車,最後抵達婆祇國。’這都是因為從第一輛車到達第二輛,輾轉乘車為因,才能到達目的地。如果有人問,應該這樣回答。」

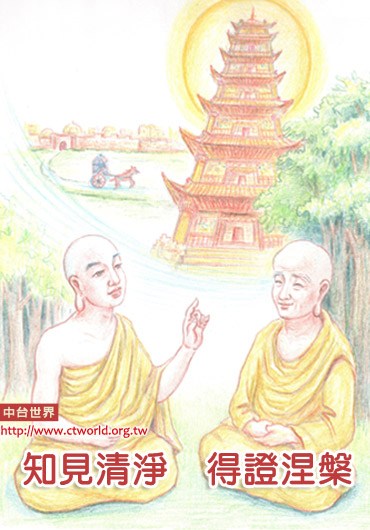

滿願子回覆:「戒清淨的義理也是如此。由於心清淨,而得見解清淨;因見解清淨,心無疑惑而得清淨;因為沒有疑惑,所以外在的身行清淨;更因為身行清淨,而得道業清淨;因道業清淨,使得知見清淨;由於知見清淨,而得至涅槃之真義,所以說於如來處,修清淨梵行。」

「這是因為,持戒清淨的意義,是六根納受前境之相,然而如來教導要摒除六根攀緣之心;心清淨的意義也是六根納受前境之相,如來亦開示弟子去除六根攀緣之心;乃至於知見清淨之義也是六根納受境界之相,所以如來教導不要緣慮,才能得至涅槃。如果說為了戒行清淨,才到如來處修清淨梵行,那凡夫也能證得涅槃。怎麼說呢?凡夫之人一樣也有此戒法,而世尊所開示的是次第修行,成就道業,最後得至涅槃,並不是只有戒行清淨,便足以證悟涅槃。就好比有人想登上七層樓閣,也要一階一階次第而上;戒行清淨的義理也是如此。使心逐漸轉染還淨,令見解清淨;由於見解清淨,心中沒有疑惑;因為沒有疑惑而使行儀清淨;由於行儀清淨而道業清淨;由於道業清淨而於知見清淨;更由於清淨的知見,得以證悟涅槃。」

舍利弗聽了之後,讚歎地說:「善哉!善哉!您能如此詮釋義理!請問修清淨梵行的比丘們,都怎麼稱呼您呢?」回答:「我叫滿願子,母親姓彌多那尼。」

舍利弗說:「善哉!善哉!滿願子!聖賢法中,實無有人可與您相比。您的講說如甘露法水,無有窮盡。我向您請問甚深義理,您敷演宣說無有遺漏。假使有修清淨行的人,將您恭敬頂戴遊行於世間,都還不能報答您的恩德。如果有人來向您親近、問訊,那些人都能很快得到殊勝法益。我現在也得到聞法的殊勝利益,承受您的教導了。」

滿願子言:「善哉!善哉!您叫什麼名字?比丘們都如何稱呼您呢?」舍利弗回答:「我叫憂波提舍,母親名舍利,諸比丘都稱我為舍利弗。」

滿願子說:「我現在是和大人共相論法,初初並不知道是法之大主來到這裡,如果知道是舍利弗尊者您,也就不會有這番辯論與對答。然而,正因為不知道,所以尊者向我請問甚深之義理,我才能夠即時應答。太好了!舍利弗,您是佛陀的上首弟子,常以甘露法味而得自在法喜,假使有修清淨行的人,恭敬頂戴尊者遊行於世間,從年至年,猶不能報答您的大恩。如果有眾生來向尊者問訊、親近,那些人能很快得到佛法的殊勝利益,我今也是因為聽聞您說法,而得佛法的殊勝利益!」

當時,二位賢者在園中共相論議,聽聞彼此之法要,皆歡喜奉行。

典故摘自:《增壹阿含經·卷第三十三·等法品第三十九(十)》

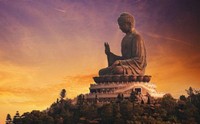

省思:

從初修行至於證得涅槃,如上七重樓閣,須次第行而至解脫;道理雖然可以頓悟,無始積習塵垢卻須要漸次修行,才能去除。所謂:「煩惱分分斷,菩提分分現」,譬如從初一月亮至於十五月圓,心地光明愈漸顯發。行者於動靜閑忙中,腳踏實地在心上用功,對治貪瞋癡慢疑種種煩惱,降伏其心,如此才能真實得到佛法的大利益,成就道果,解脫自在。