佛弟子文庫

佛弟子文庫大智度論釋道樹品第七十一(卷八十五)

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

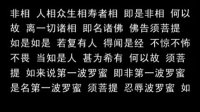

須菩提白佛言:「世尊!是般若波羅蜜甚深!世尊!諸菩薩摩訶薩不得眾生,而為眾生求阿耨多羅三藐三菩提,是為甚難!世尊!譬如人欲於虛空中種樹,是為甚難!世尊!菩薩摩訶薩亦如是,為眾生故,求阿耨多羅三藐三菩提,眾生亦不可得。」

佛告須菩提:「如是!如是!諸菩薩摩訶薩所為甚難,為眾生故,求阿耨多羅三藐三菩提,度著吾我顛倒眾生。

「須菩提!譬如人種樹,不識樹根、莖、枝、葉、華、果,而愛護溉灌,漸漸長大,華、葉、果實成就,皆得用之。如是,須菩提!諸菩薩摩訶薩為眾生故,求阿耨多羅三藐三菩提,漸漸行六波羅蜜,得一切種智,成佛樹,以葉、華、果實益眾生。

「須菩提!何等為葉益眾生?因菩薩摩訶薩得離三惡道,是為葉益眾生。

「何等為華益眾生?因菩薩得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家,四天王天處,乃至非有想非無想天處,是為華益眾生。

「何等為果益眾生?是菩薩得一切種智,令眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道,是眾生漸漸以三乘法,於無餘涅槃而般涅槃,是為果益眾生。

「是菩薩摩訶薩不得眾生實法,而度眾生令離我顛倒著,作是念:『一切諸法中無眾生,我所為眾生求一切種智,是眾生實不可得。』」

須菩提白佛言:「世尊!當知是菩薩為如佛。何以故?是菩薩因緣故,斷一切地獄種、一切畜生種、一切餓鬼種,斷一切諸難,斷一切貧窮下賤道,斷一切欲界、色界、無色界。」

佛言:「如是!如是!須菩提!當知是菩薩摩訶薩如佛。須菩提!若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提,世間則無過去、未來、現在諸佛,世間亦無辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹;三惡趣及三界亦無斷時。

「須菩提!汝所說:『是菩薩摩訶薩當知如佛。』如是!如是!須菩提!當知是菩薩實如佛。何以故?以如故說如來,以如故說辟支佛、阿羅漢,一切賢聖;以如故說為色乃至識,以如故說一切法,乃至有為性、無為性。是諸如,如實無異,以是故說名為如。諸菩薩摩訶薩學是如,得一切種智,得名如來。以是因緣故,說菩薩摩訶薩當知如佛,以如相故。如是,須菩提!菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜!

「菩薩學如般若波羅蜜,則能學一切法如;學一切法如;則得具足一切法如;具足一切法如已,住一切法如得自在;住一切法如得自在已,善知一切眾生根;善知一切眾生根已,知一切眾生根具足;知一切眾生根具足已,亦知一切眾生業因緣;知一切眾生業因緣已,得願智具足;得願智具足已,淨三世慧;淨三世慧已,饒益一切眾生;饒益一切眾生已,淨佛國土;淨佛國土已,得一切種智;得一切種智已,轉法輪;轉法輪已,安立眾生於三乘,令入無餘涅槃。如是,須菩提!菩薩摩訶薩欲得一切功德,自利利人,應發阿耨多羅三藐三菩提心!」

須菩提白佛言:「世尊!是諸菩薩摩訶薩,能如說行深般若波羅蜜,一切世間天及人、阿修羅應當作禮!」

佛告須菩提:「如是!如是!是菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜,一切世間天及人、阿修羅應當為作禮。」

「世尊!是初發意菩薩摩訶薩,為眾生故,求阿耨多羅三藐三菩提,得幾所福德?」

佛告須菩提:「若千國土中眾生,皆發聲聞、辟支佛意,於汝意云何?其福多不?」

須菩提言:「甚多無量!」

佛告須菩提:「其福不如初發意菩薩摩訶薩百倍、千倍、巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。何以故?發聲聞、辟支佛意者,皆因菩薩出故,菩薩終不因聲聞、辟支佛出。

「二千世界、三千大千世界中亦如是。

「置是三千大千世界中住聲聞、辟支佛地者,若三千大千世界中眾生皆住乾慧地,其福多不?」

須菩提言:「甚多無量!」

佛言:「不如初發意菩薩百倍、千倍、巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。」

「置是住乾慧地眾生,若三千大千世界中眾生,皆住性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地,是一切福德,欲比初發意菩薩百倍、千倍、巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。

「須菩提!若三千大千世界中初發意菩薩,不如入法位菩薩,百千萬倍、巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。

「若三千大千世界中入法位菩薩,不如向佛道菩薩百千萬倍、巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。

「若三千大千世界中向佛道菩薩,不如佛功德,百千萬倍巨億萬倍,乃至算數譬喻所不能及。」

須菩提白佛言:「世尊!初發心菩薩摩訶薩當念何等法?」

佛言:「應念一切種智。」

須菩提言:「何等是一切種智?一切種智何等緣?何等增上?何等行?何等相?」

佛告須菩提:「一切種智無所有、無想、無念、無生、無示。如須菩提所問:『一切種智何等緣?何等增上?何等行?何等相?』須菩提!一切種智無法緣,念為增上,寂滅為行,無相為相。須菩提!是名一切種智緣、增上、行、相。」

須菩提白佛言:「世尊!但一切種智無法,色、受、想、行、識亦無法,內外法亦無法,四禪、四無量心、四無色定,四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分,空三昧、無相三昧、無作三昧,八背捨、九次第定,佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法,大慈、大悲、大喜、大捨,初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通,有為相、無為相亦無法?」

佛告須菩提:「色亦無法,乃至有為相、無為相亦無法。」

須菩提言:「世尊!何因緣故一切種智無法,色無法乃至有為相、無為相亦無法?」

佛言:「一切種智自性無故,若法自性無,是名無法;色乃至有為、無為相,亦如是。」

「世尊!何因緣故諸法自性無?」

佛言:「諸法和合因緣故,生法中無自性,若無自性,是名無法。以是故,須菩提!菩薩摩訶薩當知一切法無性。何以故?一切法自性空故,以是故當知一切法無性。」

須菩提白佛言:「世尊!若一切法無性,初發意菩薩以何等方便力能行檀波羅蜜,淨佛世界、成就眾生?能行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,行初禪乃至第四禪,行慈心乃至捨心,行空處乃至非有想非無想處,內空乃至無法有法空,四念處乃至八聖道分,空三昧、無相三昧、無作三昧,八背捨、九次第定,佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲?能行一切種智,淨佛世界,成就眾生?」

佛告須菩提:「菩薩摩訶薩能學諸法無性,亦能淨佛世界,成就眾生。知世界、眾生亦無性,即是方便力。

「須菩提!是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜修學佛道,行尸羅波羅蜜修學佛道,行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜修學佛道,乃至行一切種智修學佛道,亦知佛道無性。

「是菩薩摩訶薩行六波羅蜜修學佛道,乃至未成就佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智,是為修學佛道,能具足佛道因緣;具足佛道因緣已,用一念相應慧,得一切種智;爾時,一切煩惱習永盡,以不生故。

「是時,以佛眼觀三千大千世界,無法尚不可得,何況有法!如是,須菩提!菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜。須菩提!是名菩薩摩訶薩方便力。無法尚不可得,何況有法!

「須菩提!是菩薩摩訶薩若布施時,布施無法尚不可得,何況有法!受者及菩薩心,無法尚不知,何況有法!乃至一切種智,得者、得法、得處,無法尚不知,何況有法!何以故?一切法本性爾;非佛作,非聲聞、辟支佛作,亦非餘人作,一切法無作者故。」

須菩提白佛言:「世尊!諸法、諸法性離耶?」

佛言:「如是!如是!諸法、諸法性離。」

「世尊!若諸法、諸法性離,云何離法能知離法——若有、若無?何以故?無法不能知無法,有法不能知有法,無法不能知有法,有法不能知無法。世尊!如是一切法無所有相,云何菩薩摩訶薩作是分別——是法若有、若無?」

佛言:「菩薩摩訶薩以世諦故示眾生若有、若無,非以第一義。」

「世尊!世諦、第一義諦有異耶?」

「須菩提!世諦、第一義諦無異也。何以故?世諦如,即是第一義諦如。

「以眾生不知、不見是如故,菩薩摩訶薩以世諦示若有、若無。

「復次,須菩提!眾生於五受眾中有著相故,不知無所有,為是眾生故,示若有、若無,令知清淨無所有。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜!」

【論】

釋曰:

須菩提從佛聞無所得即是得,嘆未曾有,白佛言:「世尊!是般若甚深!」如經中廣說。

以樹為譬喻,葉、華、果實,從薄轉厚。

如樹葉蔭,熱時涼樂,眾生因菩薩道樹蔭,得離三惡道熱苦。何以故?遮惡故。

如華色好香淨柔軟,眾生因菩薩以布施、持戒教化故,受人天中福樂。

如樹果色香味力,眾生因菩薩故得須陀洹等諸聖道果。

須菩提聞是歡喜言:「是菩薩如佛無異。」

此中自說因緣:「因菩薩故斷地獄等惡道。」

佛可其意,更說因緣:「須菩提!若菩薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提」,乃至「三界無斷時。」

復次,得諸法「如」故,說名「如來」,乃至名「須陀洹」;以「如」故,說色乃至無為性;是諸法如,皆一無異。

菩薩學是如,必當得薩婆若,是故言「如佛無異」。

不以我心貪貴菩薩故說言「如佛」,以得如故言「如佛」。

是「如」在佛,亦在菩薩,以一相故,是名「菩薩為如佛」;離「如」,更無有法不入如者。

問曰:

若以同「如」故名「菩薩如佛」,乃至畜生中亦有是「如」,何以不名「如佛」?

答曰:

畜生雖亦有「如」,因緣未發故,不能利益眾生、不能行如至薩婆若故。

如是,須菩提!菩薩應學是如般若波羅蜜!

菩薩學是如般若波羅蜜故,則能具足一切法如。

「具足」名得諸法實相,能以種種門令眾生得解。

以得具足故,於一切法如得自在;得是諸法如自在已,能善知眾生根;能善知眾生根故,能知眾生諸根具足。

「諸根」者,信等五善根,三乘人各各有。

能分別是人有、是人無,是人得力、是人不得力。

「具足」者,信等善根具足,如是人能出世間。信根得力,則決定能受持不疑;精進力故,雖未見法,一心求道,不惜身命,不休不息;念力故,常憶師教,善法來聽入,惡法來不聽入,如守門人;定力故,攝心一處不動,以助智慧;智慧力故,能如實觀諸法相。

得根有二種:一者、在大心人身中,則成菩薩根;二者、在小心人身中,則成小乘根。得是具足根,則可度。

或有菩薩見人雖得信等五根而不可度,由先世惡業罪重故,是故言「知一切眾生業因緣」。

欲知無數劫業因緣,要得宿命通;既知已,為眾生說過去罪業因緣。

眾生以是過去罪故不畏,是故求「願智」,欲知三世事;既知已,為眾生說未來世罪業因緣,當墮地獄。眾生聞已,則懷恐怖;恐怖已,心伏易度。

眾生若欲知未來世福報因緣,為說已,則歡喜可度。是故說「知業因緣已,願智具足」。

願智具足故,得三世慧淨,通達無礙:知過去善惡業,又知未來善惡果報,知現在眾生諸根利鈍,然後說法教化,多所利益不虛。

大利益眾生故,能淨佛國土;淨佛國土已,得一切種智;得一切種智故,轉法輪;轉法輪已,以三乘安立眾生,入無餘涅槃。

如是利益,皆從學「如」中來,是故佛說:「菩薩欲得一切功德,自利利人,當發阿耨多羅三藐三菩提心。」

須菩提聞是菩薩功德甚多,白佛言:「世尊!菩薩能如說行般若波羅蜜,一切世間應當作禮。」如經中廣說,分別初發意菩薩功德。

爾時,須菩提知是甚深般若無憶想,非初學所得,是故問佛:「初發心菩薩,應念何等法?」

佛答:「應念一切種智。」

「一切種智」者,即是「阿耨多羅三藐三菩提」、「薩婆若」、「佛法」、「佛道」,皆是「一切種智」異名。

問曰:

佛何以答言「念一切種智」?

答曰:

初發意菩薩未得深智慧,既捨世間五欲樂故,佛教繫心念薩婆若;應作是念:「雖捨小雜樂,當得清淨大樂;捨顛倒虛誑樂,得實樂;捨繫縛樂,得解脫樂;捨獨善樂,得共一切眾生善樂。」

得如是等利益故,佛教初發意者,常念薩婆若。

須菩提問:「世尊!是一切種智,為是有法?為是無法?何等緣?何等增上?何等行?何等相?」

佛答:「須菩提!一切種智無所有。」

「無所有」名非法,無生無滅。

「諸法如實緣亦無所有,念為增上,寂滅為行,無相為相」——

問曰:

皆是畢竟空,「念」何以獨言「增上」?

答曰:

諸法各各有力,佛智慧是畢竟空,如、法性、實際,無相,所謂寂滅相。

佛得一切種智,不復思惟,無復難易遠近,所念皆得故,言「念為增上」。

須菩提問:「世尊!但一切種智無法,色等法亦無法?」

佛答:「色等一切法亦是無法。」

自說因緣:「若法從因緣和合生,即無自性;若法無自性,即是空無法。」

以是因緣故,當知一切法無所有性。

須菩提問:「初發心菩薩以何方便行檀波羅蜜,乃至一切種智,淨佛世界,教化眾生?」

佛答:「無所有法性中學,入觀亦能集諸功德,教化眾生,淨佛世界,即是方便力。」

所謂有、無二法,能一時行故;所謂畢竟空,集諸福德。

是人行六波羅蜜時,亦修治佛道——如佛心,以畢竟空、無所有法,行六波羅蜜,乃至一切種智。

是菩薩行是道,能具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。行菩薩道時,具足是法,坐道場,用一念相應慧,得一切種智;如人夜失貫珠,電光暫現,即時還得故。

煩惱及習永盡,更不復生。

得佛已,以佛眼觀一切十方世界中,一切物尚不見無法,何況有法!畢竟空法能破顛倒,令菩薩成佛,是事尚不可得,何況凡夫顛倒有法!

是故,須菩提!當知一切法無所有相,是名「菩薩方便」。

「空」尚不可得,何況「有」!

須菩提!菩薩應行無所有般若波羅蜜。

是菩薩行是無所有般若波羅蜜,若布施時,即知布施物空、無所有,受者及菩薩心亦無所有;乃至一切種智,得者、得法、得處,無法尚不知,何況有法!

「得者」,菩薩;「得法」,是阿耨多羅三藐三菩提;「用得法」是菩薩道——皆知是法無所有。何以故?一切法本性爾,不以智慧故異,非凡夫作,亦非諸聖人作,一切法無作,無作者故。

須菩提意:「若諸法都是無所有相,誰知是無所有?」是故問佛:「世尊!諸法、諸法性離,云何離法能知離法,若有、若無?何以故?無法不能知無法,有法不能知有法,無法不能知有法,有法不能知無法!世尊!如是一切法無所有相,云何菩薩作是分別——是法若有、若無?」

佛答:「菩薩世俗故,為眾生說若有、若無,非第一義。若有是實有,無亦應有實!若有不實,無云何應實?」

須菩提問:「世俗、第一義有異耶?」

若異,破壞法性故,是故佛言:「不異;世俗如即是第一義如。」

眾生不知是如故,以世俗為說若有、若無。

復次,眾生於五受陰中有所著,為是眾生離所有、得無所有故,菩薩說「無所有」;世俗法故分別諸法,欲令眾生知是「無所有」。

如是,須菩提!菩薩應學無所有般若波羅蜜。

大智度論釋菩薩行品第七十二

【經】

須菩提白佛言:「世尊!世尊說菩薩行,何等是菩薩行?」

佛言:「菩薩行者,為阿耨多羅三藐三菩提行,是名菩薩行。」

「世尊!云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提行?」

佛言:「若菩薩摩訶薩,行色空,行受、想、行、識空,行眼空乃至意,行色空乃至法,行眼界空乃至意識界;行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜;行內空、行外空、行內外空、行空空、行大空、行第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、性空、自相空、無法空、有法空、無法有法空;行初禪、第二、第三、第四禪,行慈、悲、喜、捨,行無量虛空處、無量識處、無所有處、非有想非無想處;行四念處、行四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分;行空三昧、行無相、無作三昧;行八背捨、九次第定;行佛十力、行四無所畏、行四無礙智、行十八不共法、行大慈大悲、行淨佛國土、行成就眾生;行諸辯才、行文字入無文字、行諸陀羅尼門;行有為性,行無為性,如阿耨多羅三藐三菩提不作二。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,名為阿耨多羅三藐三菩提行。」

須菩提白佛言:「世尊!世尊說言佛,何義故名佛?」

佛告須菩提:「知諸法實義故名為佛。

「復次,得諸法實相故名為佛。

「復次,通達實義故名為佛。

「復次,如實知一切法故名為佛。」

須菩提言:「何義故名菩提?」

「須菩提!空義是菩提義,如義、法性義、實際義是菩提義。

「復次,須菩提!名相言說是菩提義。

「須菩提!菩提實義不可壞,不可分別,是菩提義。

「復次,須菩提!諸法實相不誑不異,是菩提義。

「以是故名菩提。

「復次,須菩提!是菩提,諸佛所有故名菩提。

「復次,須菩提!諸佛正遍知故名為菩提。」

須菩提白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩為是菩提行六波羅蜜乃至行一切種智,於諸法何得何失?何增何減?何生何滅?何垢何淨?」

佛告須菩提:「若菩薩摩訶薩行六波羅蜜,乃至行一切種智,於諸法無得無失、無增無減、無生無滅、無垢無淨。何以故?菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,不為得失、增減、生滅、淨垢故出。」

須菩提白佛言:「世尊!若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,不為得失,乃至不為淨垢故出,菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜,能取檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜?云何行內空乃至無法有法空?云何行禪、無量心、無色定?云何行四念處乃至八聖道分?云何行空、無相、無作解脫門?云何行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲?云何行菩薩十地?云何過聲聞、辟支佛地,入菩薩位中?」

佛告須菩提:「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時,不以二法故,行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,不以二法乃至行一切種智。」

須菩提言:「世尊!若菩薩摩訶薩不以二法故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜,不以二法故乃至行一切種智,菩薩從初發意乃至後意云何善根增益?」

佛告須菩提:「若行二法者,善根不得增益。何以故?一切凡夫皆依二法,不得增益善根。菩薩摩訶薩行不二法,從初發意乃至後意,於其中間,增益善根。

「以是故,菩薩摩訶薩,一切世間天及人、阿修羅無能伏,無能壞其善根、令墮聲聞、辟支佛地;及諸眾惡不善法不能制菩薩令不能行檀波羅蜜增益善根,乃至般若波羅蜜,亦如是。

「須菩提!菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜!」

「世尊!菩薩摩訶薩為善根故,行般若波羅蜜不?」

佛言:「不也!須菩提!菩薩摩訶薩亦不為善根故行般若波羅蜜,亦不為非善根故行般若波羅蜜。何以故?須菩提!菩薩摩訶薩法,未供養諸佛,未具足善根,未得真知識,不能得一切種智。」

須菩提言:「世尊!云何菩薩摩訶薩供養諸佛、具足善根、得真知識,能得一切種智?」

佛告須菩提:

「菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛。

「諸佛所說十二部經——修妬路乃至憂波提舍,是菩薩聞、持、誦利、心觀、了達;了達故,得陀羅尼;得陀羅尼故,能起無礙智;起無礙智故,所生處乃至薩婆若,終不忘失是法;亦於諸佛所種善根;為是善根所護,終不墮惡道諸難。以是善根因緣故,得深心清淨;得深心清淨故,能淨佛國土、成就眾生。

「以善根所護故,常不離真知識——所謂諸佛、諸菩薩摩訶薩,及諸聲聞能讚歎佛法眾者。

「如是,須菩提!菩薩摩訶薩應供養諸佛,種善根,親近善知識。」

【論】

釋曰:

上品中須菩提問佛:《經》常說般若波羅蜜,何以故名般若波羅蜜?佛種種因緣答。因此事故,此品中復問世尊:「《經》常說菩薩行,何等是菩薩行?」是故須菩提問菩薩行。

問曰:

若般若波羅蜜中攝一切法,又般若即是菩薩行,何以故更問?

答曰:

一切菩薩道,名「菩薩行」;悉遍知諸法實相智慧,名「般若波羅蜜」,是為異。若《般若經》、「菩薩行」等共相攝,無異。

復次,有人言:「菩薩行」者,菩薩身、口、意業,諸有所作,皆名「菩薩行」。

以是事故,須菩提但欲分別「菩薩正行」故問。

是故佛答:「菩薩行者,為阿耨多羅三藐三菩提諸善行,是名菩薩正行。」

菩薩不善、無記及著心行善法,非菩薩行;但以悲心故及空智慧,為阿耨多羅三藐三菩提行,是名「菩薩行」。

何等是清淨行?所謂色空行,受、想、行、識空行,乃至有為性、無為性空行。

於是諸法,不分別是空、是實,乃至是有為、是無為,如阿耨多羅三藐三菩提滅戲論不二相,是名「菩薩行」;無能壞者,亦無過失。

須菩提聞是菩薩行已,歡喜問:「菩薩行果報得作佛;《經》常言佛,何等是佛義?」

佛答:「知諸法實義故名為佛。」

問曰:

若爾者,阿羅漢、辟支佛及大菩薩,是人亦知諸法實義,何故不名為佛?

答曰:

上已說「然燈喻」。

於凡夫為實,於佛不為實;以煩惱習所覆故,不名為實;不能得一切種智、斷一切法中疑悔故,不名正智實義。如上分別。

問曰:

「知諸法實義」、「得諸法實相」、「通達實義」、「一切法如實知」,是四有何異?

答曰:

有人言:「義」無異,「名字」異。

有人言:有差別。

「義」名諸法實相,不生不滅,法相常住,如涅槃;知是義故,名為「佛」。

是義中常覺悟,無錯謬;於是義,以種種名相法,令眾生解第一實義。

是故四無礙中,別說「義無礙」、「法無礙」。

有人雖得諸法實義,不能通達,有二因緣故:一者、煩惱未盡,二者、未得一切智故。

如須陀洹、斯陀含、阿那含,未斷煩惱故,不能通達;阿羅漢、辟支佛、大菩薩煩惱雖盡,未得一切種智故,不能通達。

是故說「通達實義故,名為佛」。

「如實知一切法」者,總上三事亦義、亦法,一切法若有、若無,種種了了知故,如「一切種智」義中說:亦知寂滅相,亦知有為相。

復次,「菩提」名智;「佛」名智者——得是智故,名為智者。

須菩提問:「世尊!何等是菩提?」

佛答:「空、如、法性、實際,名為菩提。」

空三昧相應實相智慧,緣如、法性、實際,「菩提」名實智慧。

三學道未斷煩惱,雖有智慧不名為菩提。

三無學人,無明永盡無餘故,智慧名菩提。

二無學人不得一切智、正遍知諸法故,不得名「阿耨多羅三藐三菩提」;唯佛一人智慧,名「阿耨多羅三藐三菩提」。

復次,名相語言文字故,名「菩提」。

菩提實義,不可分別破壞。

復次,「菩提」是如、不異,常不虛誑。何以故?一切眾生智慧轉轉有勝,至佛更無勝者;諸法亦轉轉有勝,先者虛妄,後者真實,至菩提更無實者。是故「菩提」名為實。

復次,如得「菩提」故名為「佛」;今以「佛」得故名「菩提」。

復次,有人言:盡智知生永盡,是名菩提。

有人言:盡智、無生智,名菩提。

有人言:無礙解脫名菩提,何以故?得是解脫,於一切法皆通達。

有人言:四無礙智是菩提。何以故?佛知諸法實相,是「義無礙」;知諸法名相分別,是名「法無礙」;分別種種語言,使眾生得解,是名「辭無礙」;有所說法教化無窮無盡,是名「樂說無礙」。以四無礙具足,利益眾生故,名「菩提」。

有人言:佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智,如是無量佛法,盡名菩提。何以故?以智慧大故,諸法皆名菩提。

有人言:真菩提名佛,無漏十智是;十智相應受、想、行、識,身、口業及心不相應諸行,皆名菩提——共緣、共生、共相佐助故,皆名菩提。

復有人言:菩提義無量無邊,唯佛能遍知,餘人知其少分;譬如轉輪聖王寶藏中諸寶,無能分別知其價者,聖王出寶賜人,正可知其所得者。

此中,須菩提問佛菩提相已,更問世尊:「若菩提畢竟空不壞相,菩薩行六波羅蜜諸法,增益何等善根?」

佛答:「若菩薩行是菩提實相,於一切法無所增益,何況善根!何以故?般若波羅蜜,不為得失乃至垢淨故出,畢竟清淨故。」

佛可其意。

復更問:「若無增減,云何菩薩行般若取檀波羅蜜等諸菩薩行?」

佛答:「菩薩雖行是法,不以二法故行。」畢竟空和合共行,是故不應難。

復問:「世尊!若菩薩不行二法,云何從初發意乃至後心增長善根?」

佛答:「若人行二法,即是顛倒,不能增長善根。」

如人夢中雖大得財,竟無所得;覺已所得多少,真名為得。

佛語須菩提:「一切凡人,皆著二法故,不能增益善根;菩薩行諸法實相,所謂不二法,從初發心來乃至後心,增益善根,無有錯謬。」

是故菩薩,一切天、人、阿修羅無能壞其善根、令墮二乘;及餘眾惡亦不能壞。

「餘惡」者,慳貪等煩惱,破檀波羅蜜諸善法等。

復問:「世尊!菩薩為善根故行般若耶?」

佛答:「不為善、不為不善故行般若。」

問曰:

「不為不善根故行般若」,可爾;云何「不為善根故行」?

答曰:

此中佛意貴阿耨多羅三藐三菩提故;雖行諸善根,為辦事故行,不以為貴。如《栰喻經》說:「善法尚應捨,何況不善法!」善根是助佛道法,若人不為栰故渡,為到彼岸故渡。

此中佛說因緣:「菩薩未供養諸佛、未得真知識,不能得一切種智。」

是故雖種善根,不以為貴,但為阿耨多羅三藐三菩提故。

須菩提言:「云何菩薩雖不為善根,而能供養諸佛,乃至得一切種智?」

佛答:「菩薩從初發心已來,供養諸佛」,如經中說。

供養佛大故,但說佛,當知已供養辟支佛乃至住乾慧地。

凡人為聞法故,從其聞說十二部經,以不能常得師故,皆當受持;以喜忘故,誦讀令利。

「心觀」者,常繫心經卷,次第憶念。

先以語言宣義,後得「了達」,即得陀羅尼。

「陀羅尼」有二種:一者、聞持陀羅尼;二者、得諸法實相陀羅尼。讀、誦、修習、常念故,得聞持陀羅尼;通達義故,得實相陀羅尼。

住是二陀羅尼門中,能生無礙智,為眾生說法故,具足四無礙智。

問曰:

若菩薩有無礙智,與佛何異?

答曰:

無礙有二種:一、真無礙,二、名字無礙。

此中除佛無礙,餘者隨菩薩所得無礙。

是菩薩讀經等因緣故,所生之處,乃至得一切種智,終不忘失。何以故?深入讀誦諸法故,煩惱折薄。

為善根所護故,終不墮惡道諸難;如盲人為有目者所將護故,終不墜落溝壑。

集善根福德故,得深心清淨。

「深心清淨」者,慈愛一切眾生,雖怨賊中人亦不加惡,所謂奪命等。

復次,智慧福德大集故,煩惱微少,不能遍覆菩薩善心。

復次,「深心」者,於眾生中得慈悲心、不捨心、救度心,於諸法中得無常、苦、空、無我、畢竟空心,乃至佛不生佛想、涅槃想,是名「深心清淨」。

深心清淨故,能教化眾生。何以故?是煩惱薄故,不起高心、我心、瞋心故,眾生愛樂,信受其語,教化眾生。

教化眾生故,得淨佛世界;如《毘摩羅詰.佛國品》中說:「眾生淨故,世界清淨。」

為善根所護故,終不離善知識。

「善知識」者,諸佛、大菩薩、阿羅漢。

略說「善知識相」,能讚歎三寶者。

如是菩薩應供養諸佛、種善根、親近善知識。何以故?如病人應求良醫藥草;「佛」為良醫,「諸善根」為藥草,瞻病人為「善知識」。病者具此三事故,病得除差;菩薩亦如是,具此二事,滅諸煩惱故,能利益眾生。

◎

◎大智度論釋種善根品第七十三

【經】

須菩提白佛言:「世尊!菩薩摩訶薩若不供養諸佛、不具足善根、不得真知識,當得薩婆若不?」

佛告須菩提:「菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識,一切種智尚難得,何況不供養諸佛、不種善根、不得真知識!」

須菩提白佛言:「世尊!菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識,何以故難得一切種智?」

佛告須菩提:「是菩薩摩訶薩遠離方便力,不從諸佛聞方便力,所種善根不具足,不常隨善知識教。」

「世尊!何等是方便力,菩薩摩訶薩行是方便力,得一切種智?」

佛言:「菩薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜,應薩婆若念,布施佛、若辟支佛、若聲聞、若人、若非人,是時不生布施想、受者想。何以故?觀一切法自相空,無生,無定相,無所轉,入諸法實相,所謂一切法無作無起相。菩薩以是方便力故,增益善根;增益善根故,行檀波羅蜜,淨佛國土,成就眾生。布施不受世間果報,但欲救度一切眾生故,行檀波羅蜜。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩從初發意,行尸羅波羅蜜,應薩婆若念,持戒時不墮淫怒癡中,亦不墮諸煩惱、纏縛及諸不善破道法,若慳貪、破戒、瞋恚,懈怠、亂意、愚癡,慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢,若聲聞心、若辟支佛心。何以故?是菩薩摩訶薩,觀一切法自相空,無生,無定相,無所轉,入諸法實相,所謂一切法無作無起相。菩薩成就是方便力故,增益善根;增益善根故,行尸羅波羅蜜,淨佛國土,成就眾生。持戒不受世間果報,但欲救度一切眾生故,行尸羅波羅蜜。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩從初發意,行羼提波羅蜜,應薩婆若念,方便力成就故,行見諦道、思惟道,亦不取須陀洹果、斯陀含、阿那含、阿羅漢果。何以故?是菩薩摩訶薩知諸法自相空,無生,無定相,無所轉,雖行是助道法,而過聲聞、辟支佛地。須菩提!是名菩薩無生法忍。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩從初發意,行毘梨耶波羅蜜,入初禪乃至入第四禪,入四無量心、四無色定,雖出入諸禪,而不受果報。何以故?是菩薩成就是方便力故,知諸禪定自相空,無生,無定相,無所轉,淨佛國土,成就眾生。精進不受世間果報,但欲救度一切眾生故,行毘梨耶波羅蜜。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩從初發意,行禪波羅蜜,應薩婆若念,入八背捨、九次第定,亦不證須陀洹果,乃至不證阿羅漢果。何以故?是菩薩摩訶薩知諸法自相空,無生,無定相,無所轉。

「復次,須菩提!菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜,學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲,乃至未得一切種智,未淨佛國土,未成就眾生,於其中間應如是行。何以故?是菩薩摩訶薩知諸法自相空,無生,無定相,無所轉。須菩提!是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜,不受果報。」

【論】

問曰:

須菩提何以故作是麁問:「不供養諸佛,不具足善根,不得真知識,當得薩婆若不」?

答曰:

有人言:「若一切諸法無所有性畢竟空,畢竟空中,種善根、不種善根等無異。」

若爾者,可不供養諸佛,不種善根,不得真知識,得薩婆若耶?

復有人疑言:「得薩婆若更有種種門,可不須種善根等。」是故問佛。佛答:「若供養諸佛、種善根、得真知識,尚難得,何況不!」

須菩提問:「以畢竟空中無有福以非福,何以但以福德故得?」

佛答:「以世諦中有福故得。」

須菩提為眾生著無所有故問,佛以不著有法答,所謂「精進修福尚不可得,何況不修福!」

如受乞食道人,至一聚落,從一家至一家,乞食不得。見一餓狗饑臥,以杖打之言:「汝畜生無智,我種種因緣,家家求食尚不能得,何況汝臥而望得!」

須菩提問:「世尊!有是供養諸佛等因緣,何故不得其果報?」

佛答:「離方便故。」

「方便」者,所謂般若波羅蜜。雖見諸佛色身,不以智慧眼見法身;雖少種善根,而不具足;雖得善知識,不親近諮受。

又佛自說因緣,所謂「菩薩從初發意,以有、無心行檀波羅蜜。」

「有心」者,所謂應薩婆若心布施,念諸佛種種無量功德,憐愍眾生故布施。

「無心」者,若施佛乃至凡人,不生三想——所謂施者、受者、財物。何以故?施物等一切法自相空,從本已來常不生,無定相——若一、若異,若常、若無常等;是法自相空故,不可轉,安住如中故。

如是觀,即入諸法實相——所謂無作無起相。一切法無所能作,不生高心,無所悕望。

如是方便力故,能增益善根、離不善根,教化眾生、淨佛世界。

布施若多、若少,不受世間果報,但欲救度一切眾生故。

菩薩布施眾生有量有限,作是念:「我先世不行深福德,今不能廣施眾生,我今當深實多行檀波羅蜜;得是果報已,能具足利益,廣施無量眾生,若今世利,若後世利,若道德利。」

無如是方便,菩薩雖供養諸佛、種善根、得真知識,尚不得,何況不供養!

餘五波羅蜜,亦如是。

大智度論卷第八十五

上篇:大智度論

下篇:金剛般若論