佛弟子文庫

佛弟子文庫阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞都尉安玄共沙門嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者,當念卻十二因緣。何等為十二?一者本為癡,二者從癡為所作行,三者從作行為所識,四者從所識為名色,五者從名色為六衰,六者從六衰為所更,七者從所更為痛,八者從痛為愛,九者從愛為求,十者從求為得,十一者從得為生,十二者從生為老病死,是為十二因緣事。

此十二事欲起,當用四非常滅之。何等為四非常?一為識苦,二為捨習,三為知盡,四為行道。更說念生、念老、念病、念死,念是四事,便卻是十二因緣道成。念是四事道人,欲得度世,當斷十二因緣事,是為斷生死根。

十二因緣有內外:一者內為癡、外為地,二者內為行、外為水,三者內為識、外為火,四者內為名色、外為風,五者內為六入、外為空,六者內為災、外為種,七者內為痛、外為根,八者內為愛、外為莖,九者內為受、外為葉,十者內為有、外為節,十一者內為生、外為華,十二者內為老死、外為實。人生死從內十二因緣,萬物生死從外十二因緣。

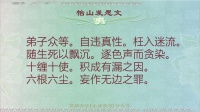

何等為癡?謂不禮父母、不分別白黑,從是因緣得痛不欲棄,不信今世亦後世。已作是事便隨行,不作是亦不得,是以有癡便為行,已有行便為識,已有識便為名色,已有名色便為六入,已有六入便為栽,已有栽便為痛,已有痛便為愛,已有愛便為受,已有受便為有,已有有便為生,已有生便為老死。故人生取十二因緣,得十二因緣生,無因緣亦不生;萬物亦爾。不斷十二因緣,不脫生死。行三十七品經,為從是得道。

十二因緣有五事:一者癡;二者生死精行,是前世因緣;三者識,從識受身生;四者名色,色身復成五陰,是今世因緣;五者六衰,復作生死精行種栽,是後世因緣。前後三世轉相因緣故,為有五事。

十二因緣本從身十事,出身十事。七事成一。三事從四,七事成。一者殺、盜、淫、兩舌、惡口、妄言、綺語,共從色為一。三事從四者。嫉、瞋恚、癡,從痛癢、思想、生死、識。是十事合為五陰,便為十二因緣。地名癡,行為盛陰,便作生死行。自種栽名為行。已有行便有識受身生死,有識便有名色。身復作十事,成已五陰、已有名色便有六入,復作盛陰,行種栽後當復受轉相,因緣生死故名為因緣。身十事為十二因緣者,嫉為癡,瞋恚為生死,精疑為識,殺為名色,盜為六衰,淫為更,兩舌為痛,妄言為愛,惡口為成,綺語為願,生有無故為有十二因緣。何以故?淫為癡、瞋恚為生死、精疑為識,內三事為本。已有三事,便有七事,成五盛陰。嫉為五陰本故為疑。五陰行可意善、不可意瞋,便作生死精十事,外從身內意故。疑謂不分別白黑、不識生死故為識。道人欲斷十二因緣,當先斷身十事。便為癡,從癡五陰滅,十二因緣亦滅。斷身十事者,外從身、內從意,故言身意。持謂不殺。亦謂外從口、內從嫉斷者,謂萬物一切意不起便瞋恚止,瞋恚止便殺止,殺止便貪慾止,貪慾止便泣止。外口者謂聲。止聲者,兩舌、惡口、妄言、綺語亦止。無有疑,便入道。是為還五陰斷十二因緣本。

人受身有三別:第一、五陰盛陰;第二、十八種;第三、十二因緣行。是三事得身三別。第一、五陰盛陰者,五陰從身十事出。從眼為色陰,從耳為痛癢陰,從鼻為思想陰,從口為生死陰,從意為識陰。心主念對是六事為根本,是為五陰地。第二、十八,入十九根。十八種者,五陰行為盛陰,有對有入為十二入本。六情為十八,間有識故,為十九根。言十八種者,識不生故,為十八種。是說盛陰行生十八種、十九根。第三、十二因緣者,謂五陰。五盛陰行,求十二因緣便有身。是同身十事,俱分別之耳。從色得身,從四陰得名字,從名色得愛受,從受行癡,行癡便成十二因緣。道當為斷。色不為身,但名字為身。雖有眼耳鼻舌身意,亦復非身。何以故?設耳是人,當能聽一切。從形得名字,譬金字。譬如以金作物,因從是得字。地水火風空,是五事作身,亦復非身。何以故?身知細滑故,人已死,地不知細滑故。知地水火風空非身,身亦空意亦空,俱空無所有,亦無痛癢。何以故?人已死亦不復覺痛癢,如是為空。意已離身亦無痛癢,但因緣共合故,還歸無有。

身中有十二風:上氣風、下氣風、眼風、耳風、鼻風、背風、脇風、臍風、臂風、足風、曲風、刀風。刀風至病人,殺生刀風,刀風斷截人命。

生老病死,生者謂初墮母腹中時為生;已生便老。止者謂意中止。用止故敗氣息出入。見了身本合十事為敗。

身中五事:一者地,二者水,三者火,四者風,五者空。堅者為地,軟者為水,熱者為火,氣者為風,飯食得出入為空。亦餘因緣合為人,自計是我身。若欲萬物,當挍計有身。亦有五因緣共合:一者色、二者痛癢、三者思想、四者生死、五者識。是十事共合,便見生死。

事有善惡。行善有二輩:不犯身三、口四、意三,是為一善;二善者,布施、持戒、忍辱、精進、不疑。是為二善。惡亦有二輩:犯身三、口四、意三、飲酒,是為一惡;疑、嫉、慳、貪是為二惡。護身口意是為道,行人從福得生。從行得老病死,身便壞敗。人臥出時,意離身在地因緣。何以故不死?四事合持未散故。

人行十事就三事、人行三事就二事、人行二事就一事。何等十事?謂十惡,便得身口意三事。已有三事,便有名色二事。已有名色,便墮癡百劫,乃得為人難得完具。人生精作地識為種,五道識名異,合一識,入一識便失所本知。如人生天上,含人識受入天識,便忘人間事。人從無生、從有死。無何以故生?不識無故生。有何以故死?不識有故死。識無不復生,識有不復死。

意有所念以滅,便到所生處。意念不滅,亦不得行生上意。意頭起以滅,復更念,所念雖多,當還從上頭意受因緣。生人本從婦,婦夫不淨污露得身。長大便惡知識相隨,為五陰、六止、十二衰所欺,便有老病死憂苦。生死為癡,慧人當斷。六止,謂地、水、火、風、空、識。十二衰,謂色、聲、香、味、細滑、念欲。內有匿賊,是為十二衰。

人生有三因緣:一者合會;二者聚;三者心意識。痛癢、思想、生死、識,是為合會。諸愛慾是為聚。上頭為上頭為心、中央為意、後頭為識。人初墮母腹中,如雞子中黃。至三十七日,悉有頭面手足指具足,未生四日到向下。人在母腹中,苦不可言。人在母腹中,命日益、識日大。身稍老至半年時,身與識日減。得身為福亦為罪。何以故?以得人身是為福,以飢渴寒熱貪淫嫉妬為罪。

人生子有五因緣:一者有本願;二者同業;三者曉禮;四者來債;五者償債。何等為本願?謂先世時見人子端正,便願言:「我子如是。」同業者,謂同計挍得利相呼。曉禮者,謂當相敬愛。來債者,謂父母主治生,子橫用之。償債者,謂子治生付父母,是為償債。子以三因緣生:一者父母先世負子錢;二者子先世負父母錢;三者怨家來作子。父母勤苦求財已致便死,子得用之,是為父母先負子錢。子行求財產已致便死,父母用之,是為子負父母錢。有時子生百日千日便死,父母便憂愁惱,是為怨家相從生。

生子有三輩:一者福子;二者真子;三者不真子。何等為福子?謂父母持戒、布施、忍辱、精進行道,子亦爾,是為福子。真子者,父母不信道,子獨奉道教,是為真子。不真子者,父母隨道業、隨法行,子但飲酒作惡,人所不欲見,是為不真子。

子從父母生,有同意、有同行、有同念。俱長壽富貴端正,是為同行。貪慾瞋恚,是為同意。精進行道,是為同念。本行在父多類父,本行在母多類母,不同行不相類故。人生墮地未有所知,便喜向其母者,意識本因緣故耳。

人來生時有因緣,身能出入無間,至七日便復壞其身。亦有地水火風空,但微難見。人年老少識多忘者,識轉稍向後所生處。何以故不預知當所生處?用未到故。他人生他人來、他人至他人所、他人憂他人所,從來久遠習故。不學身有三痛,意亦有三痛。身痛者,謂得刀杖瓦石蹴蹋;二者病瘦;三者死。意痛者,一為憂父母兄弟妻子知識;二為憂財寶怨家。何以故為痛?謂五陰不調故痛。何以故為死陰?熟壞故為死。一切病皆意所作,身無所知,故不作是病。是身何以故為病?四因緣不等故。何以為憂?一切不如意故。何以不定?病疾過去故。何以為急?要欲壞。何以故為碎?身老毒故。何以為老死?壞故。何以為非常?不得自在故。何以為苦?急故。何以為空?無有主。言我作是如何?以為非身,不能離苦、不得受苦。是為十事。

人所欲凡有三事,人之所愛常欲得之:一者強健;二者安隱;三者長壽。如是復有三怨:一者年老,是強健怨;二者疾病,是安隱怨;三者身死,是長壽怨。亦有三救:一者歸命佛;二者歸命法;三者歸命比丘僧。

有四事可畏;一者生;二者老;三者病;四者死。人面赤有五因緣:一者近火:二者飲酒:三者恐怖:四者念怒:五者多慚愧。頭白有四因緣:一者火多;二者憂多;三者病多;四者種早白。人病瘦有四因緣:一者少食;二者有憂;三者多愁;四者有病身未和調。有四事不先語人:一者頭白;二者老;三者病;四者死。是四事不可避,亦不可離亦不可卻。

有四事不可忍:一者饑;二者渴;三者寒;四者熱。身復有四事:一者不足;二者不滿;三者不飽;四者不厭。身復有四痛:一者生時痛;二者老時痛;三者病時痛;四者死時痛。

一切味不過八種:一者苦;二者澁;三者辛;四者醎;五者澹;六者甜;七者酢;八者不了了味。苦增寒熱,澁多增風除寒,辛除水,酢除風,令人目冥。食有三因緣悉入骨髓血脈中:一者肥膩;二者毒;三者酒。是三者皆遍身中,無有不到。諸所食飲皆有肥膩,但有薄厚多少耳。人有四種:一者長者種;二者道術種;三者師巫種;四者田家種。生者有四種:一者腹生;二者謂寒熱和生;三者化生;四者卵生。腹生者,謂人及畜生。寒熱和生者,謂蟲蛾蚤虱。化生者,謂天及地獄。卵生者,謂飛鳥魚鼈。

人頭有四十五骨,從腰以上五十一骨,四支百四骨,合二百骨。人身有七十萬脈,九十九萬毛孔,得觀悉自見分別知之。

有阿羅漢,以天眼徹視,見女人墮地獄中者甚眾多。便問佛:「何以故?」佛言:「用四因緣故:一者貪珍寶物衣被,欲得多故;二者相嫉妬;三者多口舌;四者作姿態淫多。以是故墮地獄中多耳。」

阿含口解十二因緣經

上篇:分別功德論

下篇:大智度論